日本のものごと まめ知識

日本の伝統工芸や伝統芸能、四季折々の行事やしきたり。

日々の生活にとけ込むさまざまな日本文化の歴史や魅力など、

「なるほど!」と思えるような“まめ知識”をお届けいたします。

厄年にやった方がよいこととは?知っておきたい厄払いと厄除けの違い

2025年06月02日

一般的に、良くないことが起こりやすい年だと思われることの多い厄年。

厄払いをして邪気を払おうと考える人も多いようです。

しかし、厄年について知ってい...

父の日の由来と歴史|黄色いバラを贈る理由とは?

2025年05月14日

いつも頑張っているお父さんに感謝の気持ち伝える日「父の日」。

母の日同様に、手紙を書いて感謝の気持ちを伝えたり、贈りものをしたり。

近年では、黄色のバラをプレゼントするのが浸透して...

日本の化粧(メイク)文化の変遷

2025年03月12日

近年では女性だけではなく、男性も化粧(メイク)をする機会が増えているようです。

そんな化粧をわたしたち日本人は、いつごろからするようになったのでしょうか。

この記事では...

富士山の日はどのような記念日?

2025年02月23日

年間をとおして、世界各国から多くの人が訪れる富士山。

富士山は日本を象徴であり、世界文化遺産にも登録されています。

そんな美しい富士山を後世に受け継ごうと、条例が制定さ...

春一番はいつ吹く風のこと?

2025年02月19日

2月から3月にかけて吹く「春一番」。

「春一番が吹く」という言葉があるとおり、春一番とは春の訪れを知らせる風のこと。

名前からは春のイメージが強いですが、具体的にどのような由来や意味がある...

バレンタインデーのお菓子に込められた意味・由来とは?

2025年02月02日

日本では、想いを寄せる相手にチョコレートを贈る日として知られているバレンタイデー。

しかし近年では、チョコレートの以外のお菓子を渡すことが増えてきているようです。

バレ...

節分はいつから始まった? 豆まきと恵方巻の由来

2025年02月02日

豆まきをしたり、柊鰯(ひいらぎいわし)などを飾ったりする「節分」。

節分は、鬼や邪気を祓うための大切な儀式として、多くの人が豆まきをしています。

そのほか、節分に最適な飾りつけがあることを...

【縁起のよい和柄15選】文様の特徴と意味とは

2024年12月14日

お正月をはじめ日本の伝統行事や、着物や小物といったものまで、幅広い場面で目にすることの多い「縁起のよい和柄」。

そんな縁起のよい和柄は、吉祥文様とも呼ばれています。

い...

クリスマスが日本に定着したのはいつ?

2024年11月21日

クリスマスは毎年大きく盛り上がるイベントですが、皆さんはクリスマスについてどのくらいご存知ですか?

海外発祥だと思っていたショートケーキが、実は日本発祥だったり。意外と皆さんの知らないことが多い...

じつは意外と知らない七五三のあれこれ

2024年11月14日

子供の健やかな健康を祝い、縁起のよい数字だとされている3歳・5歳・7歳に氏神様(神社)のもとへお参りをする七五三。

お子さまのいるご家庭にとって大切な行事ですが、きちんとお祝...

押さえたい贈り物選びの「タブー」とは

2024年07月27日

贈り物をする機会が多い日本では、マナーやタブーがいくつかあります。

相手に失礼がないよう、贈り物のタブーを知っておくと選ぶ際にスムーズかもしれません。

この記事では、贈り物をする際のタブー...

六曜の意味と由来とは|信ぴょう性はあるの?

2024年07月03日

カレンダーやスケジュール帳の片隅に、記号や漢字2文字が書かれているのを見たことがありませんか?

これは六曜と呼ばれるものですが、それぞれの意味について正しく理解できている人は多くないかもしれませ...

喜ばれるギフト選びのポイント|シーン別の渡すのに最適なタイミング

2024年06月15日

大人になると渡す機会が何かと増えるものの、つい悩んでしまいがちなギフト選び。

贈る相手や状況によって異なりますが、せっかくなら喜んでもらいたいものですよね。

この記事では、贈りもの選びをす...

節句と関わる陰陽五行説。知っておきたい基礎知識から法則

2024年05月24日

日ごろ漢方薬を飲んでいる方のなかには、ひょっとすると「陰陽五行説」という単語を聞いたことがあるかもしれません。

そんな陰陽五行ですが、じつは日本の節句にも大きく関わっています...

心身がととのう武道とは|スポーツとの違い、実践するメリット

2024年04月14日

日本には柔道や剣道といった、いくつもの武道が存在します。

武道は技術を伸ばすだけのものではなく、心身ともに成長させる武道の精神です。

この記事では、武道とはどのようなものなのか、武道の種類...

伝統工芸品と伝統的工芸品の違い・特徴・基準

2024年03月13日

きっと多くの方が、一度は聞いたことがあるであろう「伝統工芸品」ですが、実はよく似たものに「伝統的工芸品」があることをご存知でしょうか。

この2つはよく似た言葉ですが、意味はそ...

曲げわっぱの特徴と魅力、正しい手入れ方法とは?

2024年03月06日

天然木を用いたセイロや弁当箱など、昔から多くの人に親しまれている「曲げわっぱ」。

曲げわっぱは、木のもつぬくもりや見た目の美しさなど、さまざまな特徴と魅力が詰まっています。

そんな曲げわっ...

輪島塗の魅力は、丈夫さと美しい漆にある?

2024年02月14日

およそ数千年もの歴史をもつといわれている、石川県が誇る伝統工芸品「輪島塗」。

輪島塗は漆を用いた伝統技法で、100以上の作業工程を多くの職人によって製造されています。

...

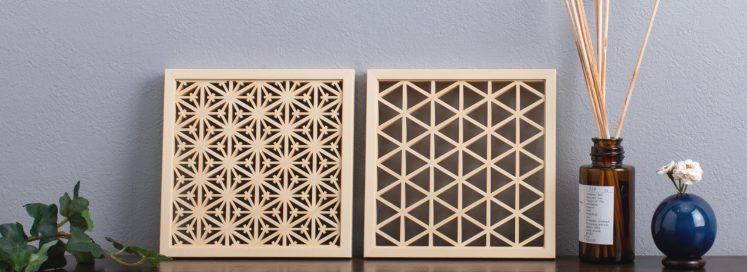

繊細な組子細工の特徴|いくつもある文様の種類と意味

2024年01月20日

古くから木造建築に用いられてきた「組子細工」。

緻密で繊細な模様は、釘を使わずに木を組み合わせることで生み出されます。

この記事では、組子細工の特徴から歴史、組子の文様...

初夢には続きがある? お正月に見たい縁起のよい夢たち

2023年12月29日

「初夢」といえば一富士二鷹三茄子が有名ですが、これには続きがあるのをご存知でしょうか。

一富士二鷹三茄子は多くの人に知られていますが、実はほかにも縁起がよいとされている夢がいくつかあります。そこ...

冬至と柚子湯の関係|縁起のよい食べものとは?

2023年12月22日

古くから日本では、冬至に柚子湯に入る慣習があります。

そんな冬至は柚子湯に入るほか、かぼちゃや小豆など縁起がよいといわれている食べものをいただきます。では、なぜ冬至に柚子湯に...

鏡開きの日はいつ?込められた意味とNG行為

2023年12月02日

新年が明け松の内が過ぎると、各地域やご家庭で鏡開き(かがみびらき)が行われます。

その歴史は古く、江戸時代から始まったといわれています。

そんな鏡開きをするのには、どの...

知っておきたい、除夜の鐘の回数の意味とつく時間

2023年11月15日

日本の大晦日の夜は、除夜の鐘(じょやのかね)が鳴り響きます。

除夜の鐘は1年を締めくくり、新たな年のはじまりをを教えてくれます。

わたしたち日本人にとってはごく自然に浸...

新嘗祭とは何をする日?神嘗祭と大嘗祭との違いとは

2023年11月04日

日本人にとって、大切な行事のひとつである新嘗祭(にいなめさい)。

新嘗祭とは毎年11月23日に行われる、収穫祭です。また、この11月23日は勤労感謝の日でもあります。

...

ハロウィーンはカブを飾る日だった?実践したい過ごし方

2023年10月21日

毎年10月31日は、ハロウィーン。

日本では仮装をして楽しむ人も多くいますが、もともと仮装するのは、魔女やゾンビと同じ格好をして悪霊から身を守るためといわれています。

...

江戸切子の歴史と特徴|薩摩切子との違いは?

2023年10月04日

日本の伝統的工芸品のひとつであり、透きとおるガラスの美しさが魅力の江戸切子。

そんな繊細な切子模様は、職人が1つひとつ丁寧に仕上げていきます。

江戸切子は、酒器や普段使...

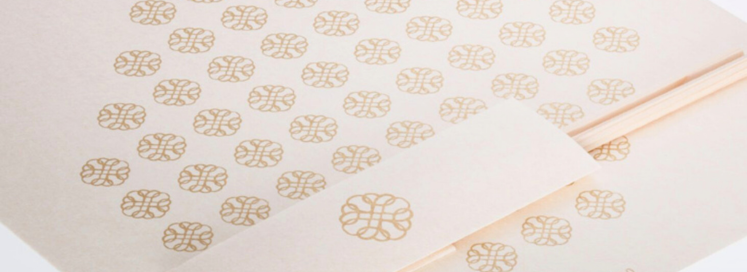

1300年の歴史と、世界に誇る美濃和紙の技術

2023年09月17日

世界でも高い評価を得ており、さまざまなアイテムに使われている美濃和紙。

美濃和紙の歴史は古く、日本が誇る伝統工芸品です。また、美濃和紙のなかにもいくつかの種類があり、製造方法...

藍染はどんな染色技法?ジャパン・ブルーと呼ばれている理由

2023年09月02日

てぬぐいやストールなど、日々の暮らしに溶け込んでいる藍染(あいぞめ)。

藍染は日本を代表する伝統工芸品であり、海外では「ジャパン・ブルー」とも呼ばれています。

藍色は繊...

盆踊りの歴史|日本の夏を彩る三大盆踊り

2023年08月16日

日本の夏の大きな行事として、多くの人から親しまれている盆踊り。

会場では音頭に合わせて多くの人たちが、楽しく踊って過ごします。

そんな盆踊りは、夏を盛り上げるためだけで...

お盆の期間と過ごし方|ご先祖さまの霊をお迎えする日

2023年08月03日

日本の夏は、各地でさまざまな行事が盛んに行われます。

その中には、お盆と呼ばれる日本の伝統的な行事があります。

お盆の時期になると、ご先祖さまの霊を迎え入れ、もてなした...

《うつわ特集⑤》歴史と技法が輝く、瀬戸焼の奥深き世界。

2023年07月22日

日本最古の焼きものといわれている「瀬戸焼」。

瀬戸焼には、釉薬(ゆうやく・うわぐすり)の工程を欠かすことができません。

使われた釉薬や施し方によって、1つひとつ違った顔...

和傘の歴史と種類ごとの特徴|洋傘との違いとは?

2023年06月21日

舞妓さんや芸子さん、日本舞踊のお稽古といったさまざまな場所で使われている和傘。

和傘の歴史は古く、日本が誇る伝統工芸品です。和傘にはいくつかの種類があり、種類によって使う場面や特徴が異なります。...

夏祭りに込められた意味と歴史|納涼祭との違いとは

2023年06月14日

日本の夏を楽しむ風物詩のひとつに、夏祭りがあります。多くの人が集まり、盆踊りや屋台を楽しむ夏祭りには、大切な意味や目的が込められているのをご存知でしょうか。

夏祭りの歴史から...

浴衣の本当の歴史とは?意外なルーツや男女別の特徴・違い

2023年05月24日

麻などの薄い生地で作られており、その涼しげなイメージから夏の装いとして親しまれている浴衣。

近年では、デザインの多様化により、さまざまな浴衣を楽しむことができるようになりました。

...

今治タオルができるまでの厳しい基準とロゴマークの意味

2023年05月06日

顔を拭いたり、手を拭いたりと、日々の暮らしのなかで使われているタオル。日本では今治タオルと呼ばれるタオルが有名です。タオルのタグに、丸と3本線のロゴマークがついたのを見たことがあるのではないでしょうか...

こどもの日の由来・歴史、端午の節句との違いって?

2023年04月19日

毎年5月5日は、子どもの成長と健康を願うこどもの日(端午の節句)。

こどもの日が近くなると、さまざまな場所で鯉のぼりを目にする機会が増えます。

この日は兜(かぶと)を飾...

《うつわ特集④》食卓を彩る、うつわの形とそれぞれの特徴とは

2023年04月01日

知ることで料理がもっと楽しくなる、うつわの魅力について。

食器は毎日食事をするうえで、多くの方が使うもの。

いつも同じうつわや、手前に収納しているうつわを使いがちなんて...

春のお彼岸の意味と実践したい過ごし方とは

2023年03月19日

年に2回、春と秋にやってくるお彼岸(ひがん)。

春のお彼岸は、春分の日とともにやってきます。

この期間は、お墓参りやお仏壇の掃除などをします。

お彼岸といえば、お墓参りをすることなど...

自分にあった箸の選び方のポイント|材質から産地の基礎知識

2023年01月25日

毎日の食卓で、多くの人たちが使っている箸。日本の伝統的なものであり、欠かすことのできない必需品です。

産地や材質などによって、箸の特徴も変わることから、何を基準にして選べば良いのか難しいですよね...

お正月の意味とは?由来と三が日の過ごし方

2022年12月28日

日本には、お正月におせち料理を食べたり、初詣に行ったりと、さまざまな慣習があります。

とはいえ、物心がついた頃には、お正月を当たり前のように過ごしていた方も多いかもしれません。

そんな日本...

豆皿と小皿の違いとは?知っておきたい豆皿の使い方

2022年12月14日

手のひらにおさまる、小さなサイズが特徴的な豆皿。

用途としては小皿と似ていますが、どのような違いがあるのかをご存知でしょうか。

豆皿は小さいですが、特徴を知ることで使える幅も広がるはずです...

「てらこや」Instagramアカウント開設のお知らせ

2022年09月07日

このたび壱ポイントより、あらたなアカウント(@ichipoint_terakoya)を開設いたしました!

日本の伝統工芸や伝統芸能、四季折々の行事やしきたり。

こちらのアカウントで...

重陽(ちょうよう)の節句の由来と過ごしかた

2022年08月31日

桃(もも)の節句や端午(たんご)の節句などと並ぶ五節句のひとつ、「重陽(ちょうよう)の節句」。菊に長寿を祈ることから「菊の節句」とも呼ばれますが、あまり聞き慣れないという方が多いかもしれません。

...

土用の丑の日とはうなぎを食べる日?

2022年07月13日

夏になると、「土用の丑の日」という言葉を耳にすることが増える方も多いのではないでしょうか。どこのお店でも、うな重など「うなぎ」に関連した商品が出てきます。

皆さんも土用の丑の日は、うなぎを食べる...

お歳暮とどう違う? お中元の歴史、贈る際のマナー

2022年06月29日

お中元とは、日ごろお世話になっている方に感謝の気持ちを込めて贈る夏のごあいさつの贈りもの。お渡しした相手に喜んでいただくことはもちろん、お世話になった方へ失礼がないようにしたいところ。そこで今回は、お...

七夕(たなばた)の 歴史、短冊に願いを書く理由とは

2022年06月28日

7月7日は、七夕。この日は、織姫と彦星が会える1年に1度の大切な日。

願い事を書いて短冊につるしたり、お祭りがあったりと、日本全体がお祝いムードになりますよね。皆さんは具体的に七夕がどんな日か知...

知っておきたい和食のテーブルマナーとNG行為

2022年05月15日

ユネスコ無形文化遺産にも登録された和食(日本食)。

日ごろ口にすることが多い和食ですが、和食を食べる際のマナーについてご存知でしょうか。

ひょっとすると、正しいと思っていたマナーが、じつは...

日々の暮らしの中にある、さまざまな礼儀作法(マナー)たち

2022年03月30日

日本人は礼節や所作を重んじる傾向にあります。日ごろなんとなく行なっている所作1つひとつに、それぞれ意味があります。そこで今回は、礼儀作法と正しく身につけておきたい基本的なマナーの一部についてご紹介しま...

《うつわ特集②》白磁に施された、華やかさ。 有田焼の奥深き世界

2022年03月16日

日本の伝統的な焼きものである有田焼。

有田焼は白磁に花の絵付けや、赤など目立つ色が施されたものまであります。

有田焼のなかには様式がいくつかあり、デザインの仕上がりが異...

上巳の節句(桃の節句) -ひな祭りの由来・歴史

2022年02月15日

3月3日は、ひな祭り。上巳(じょうし)の節句(桃の節句)とも呼ばれるこの日は、女の子の成長と健やかな成長を祈る日でもあります。そんな上巳の節句(ひな祭り)の由来や歴史、代表的な料理もご紹介します。

...

お正月におせち料理を食べるのはなぜ?

2021年12月28日

お正月になると必ずかかせないのがおせち料理。

多くのご家庭でおせち料理を食べますが、おせち料理の意味を知っている人は意外と少ないかもしれません。おせち料理にはきちんと意味があり、縁起のいいお正月...

《うつわ特集①》何もないのが、魅力。 美濃焼の奥深き世界

2021年12月23日

皆さんは毎日の食卓でどんなうつわを使っていますか。日ごろ使っているうつわがどんな焼き方をされているかなど、知っている方は少ないかもしれません。

今回は、三大陶磁器としても知られる美濃焼についてご...

「鉄道の日」が生まれたきっかけ、楽しみ方

2021年10月13日

10月にはハロウィンといった大きな行事、食欲の秋や読書の秋などが注目されます。そのなかには、「鉄道の日」と呼ばれる鉄道に関連した記念日があります。

まだ多くの人には知られてい...

旧暦10月、神様が出雲大社に集まる理由

2021年09月22日

10月は和暦で神無月(かんなづき)と呼ばれ、「神様がいない月」となります。ただ、なかには神存月(かみありつき)と、逆の意味で呼ばれる場所も。旧暦10月が神無月と呼ばれる由来や歴史、出雲大社に全国の神様...

秋分の日はいつからは始まった? お彼岸との関係

2021年09月09日

9月になるとやってくる、秋分の日。

秋分の日は国民の祝日のひとつであり、秋彼岸の日でもあります。ご先祖さまをまつる期間で、お墓参りや供養をします。そんな秋分の日は、いつから始...

陶器と磁器の違い、特徴って?

2021年08月16日

日々の暮らしに欠かすことのできない、器(うつわ)。

そんな器(うつわ)は、大きく分けると「陶器」と「磁器」の2つに分けられます。

この記事では、2つの違いについてわかりやすく解説していきま...

敬老の日|由来や日本・世界での過ごし方も紹介

2021年08月15日

お祭りなど夏の行事が徐々に落ち着きはじめ、9月にやってくる敬老の日。

敬老の日は、おじいちゃんとおばあちゃんに感謝の気持ちを伝える日です。手紙を書いたり、ギフトを贈ったりする...

夏のお出かけを彩る、扇子の奥深き世界

2021年07月25日

暑い季節の外出や冷房がない場所で役立つのが、扇子(せんす)。

扇ぐことで涼をとることはもちろん、芸やお茶の世界などさまざまな分野で使用され、それぞれ異なる形式や意味を持っています。

この記...

6月の結婚式ジューンブライドとは?知っておきたいサムシングフォー

2021年05月24日

結婚式は新郎新婦にとって、とても大切なイベント(儀式)です。

時期としては、9月〜11月の秋ごろに結婚式を挙げる傾向があります。天候に左右されない時期が人気な一方で、じつは梅雨時期である6月も人...

エシカルコスメって、どんな化粧品? 知っておきたい特徴から選び方のヒント

2021年05月19日

近年、美容界でもサスティナブルなものづくりに取り組む「エシカルコスメ」が続々登場しています。この記事では、そんなエシカルコスメの特徴やメリット、選び方から注意点までわかりやすく解説していきます。

エ...

田植えの時期はいつ?正しい植え方と手順

2021年05月16日

お米を作るうえで欠かせない、大切な作業のひとつが「田植え」。

普段みなさんが口にしているお米ですが、どのようにしてできているか知っていますか? なんとなく田植えという言葉は耳にしたことがあっても...

読み方がやたら難しい日本の色(伝統色)②

2021年05月09日

日本の伝統的の色(伝統色)は、細やかに色分けされて種類が多いため、同様に数多く名前も存在します。

そんななかでも、すこし読み方の難しい日本の伝統的な色(伝統色)5つを引き続きご紹介します...

母の日はカーネーションが定番?起源と花言葉とは

2021年05月06日

いつもお世話になっているお母さんに、感謝の気持ちを伝えたい「母の日」。

そんな母の日には、カーネーションを贈る慣習があります。なぜ、カーネーションを贈るのかご存知でしょうか。

&n...

読み方がやたら難しい日本の色(伝統色)①

2021年05月02日

日本の伝統的な色(伝統色)の中には、古来より長きにわたって使われてきたものや時代の流行にのって洒落を込めて新たに付けられたものなど、日本人の感性が息づいた名前が...

ゴールデンウィーク(GW)はいつからいつまで?呼び名の語源とは

2021年04月26日

4月末から5月上旬にかけてやってくる、ゴールデンウィーク(GW)。

ゴールデンウィークは長期の休みができるため、旅行や少し遠くに出かける方々が増えてきます。

ゴールデン...

「クルエルティフリー 」の基準や認証制度、コスメの選び方

2021年04月19日

ヨーロッパ諸国をはじめ、日本でも徐々に注目を集めている「クルエルティフリー」。この記事では、動物実験を行わないクルエルティフリーが生まれた背景や認証基準、ヴィーガンとの違いや選び方まで解説します。

...

和菓子にも春夏秋冬がある?歴史や手土産におすすめな春の和菓子もご紹介

2021年04月10日

春になると、桜をモチーフにした可愛い和菓子がたくさんでてくる時期ですね。

お饅頭など皆さんが日ごろ口にしている和菓子ですが、じつは春夏秋冬が存在します。

この記事では、四季折々の和菓子や和...

花祭りの歴史|お釈迦さまの誕生を祝うのに欠かせない甘茶とは

2021年04月06日

毎年4月8日は、お釈迦さまの誕生日を祝う仏教の行事「花祭り(灌仏会)」。

花祭りに欠かせないものに甘茶がありますが、なぜ甘茶が登場したのかご存知でしょうか。

この記事では、花祭りの...

ランドセルは日本独自の文化| 種類によって異なる特徴

2021年03月28日

4月になると入学式や入社式が行われ、新たな1年がスタートしようとしていますね。

多くの日本の小学校では、通学かばんとしてランドセルを使います。

長く使うものだからこそ、...

日本でも注目の「クリーンビューティー」とは? 定義や由来、特徴

2021年03月17日

近年、美容業界を中心に広がりつつある「クリーンビューティー」というキーワード。この記事では、クリーンビューティーという言葉の意味や特徴などについてできる限りわかりやすく解説していきます。

美容業界を...

なぜ卵とうさぎが主役? イースターの由来や期間、遊び方

2021年03月07日

まだまだ、多くの人にとっては馴染みがない「イースター」。

そんなイースターは、海外ではクリスマス以上の意味をもつともいわれています。

うさぎや卵のイメージなどがありますが、具体的に...

【日本は海外とどう違う?】オーガニックコスメの認証基準と選び方

2021年02月24日

日本でもすっかりお馴染みとなった「オーガニックコスメ」ですが、じつは日本ではそれらを認定する機関がないことをご存知でしょうか? 今回は、そんな日本におけるオーガニックコスメの認証基準や選び方をご紹介し...

ホワイトデーはマシュマロデーだった?知っておきたいお菓子の意味

2021年02月15日

当日が近づくにつれ、何を渡そうか悩んでしまうホワイトデー。

お返しの気持ちといっても、せっかくなら喜んでもらいたいもの。

ホワイトデーのお菓子には、バレンタインデーと同様に意味が込...

ヴィーガンコスメの特徴や基準って? オーガニックコスメとの違いや選び方とは

2021年02月15日

ここ数年のあいだで一気に注目度が高まっているヴィーガンコスメ。

この記事ではヴィーガンコスメの基準や特徴、選びかたのポイントや注意点、オーガニックコスメとの違いまでくわしく解説します。

まず、...

肌にも地球にもやさしい「サスティナブルな美容習慣」を始めよう

2021年02月09日

近年、プラスチック製品による生態系の破壊や人体への影響が話題になるなど、企業だけでなく個人でも自然環境や人間社会におけるサステナビリティへの関心が高まっています。

もちろん、その関心はコスメをはじめ...

サスティナブルとエシカルの意味、違いって? 「エシカル消費」のために知りたい3つのことば

2021年01月26日

SDGs、サスティナブル、エシカル…… それぞれの意味と違い、知っていますか?

SDGs、サスティナブル、エシカル……

いずれも、近年耳にすることの増えてきた言葉たちですが、それぞれの意味...

壱ポイント プレゼント特集-クリスマスプレゼント×和雑貨・和食器-

2020年11月26日

だんだんと近づいてきたクリスマス。

今年のクリスマスプレゼントは、いつもと違う和雑貨・和食器で特別感を演出しませんか。

大切な人へのプレゼント。毎日つかってもらえる、こだわりぬかれたアイテムたちをご...

壱ポイント おすすめギフト特集 -内祝い×和雑貨・伝統工芸品-

2020年05月22日

結婚や出産、入学や引っ越しなど。

さまざまなお祝いごとは、贈りものをするほうも、贈りものをいただいたほうもうれしくなるもの。

あたたかい気持ちのこもった贈りものをいただいたら、ぜひ「ありが...

お酒が飲めなくてもたのしめる「お猪口」の使いかた

2019年08月23日

陶器やガラスでできたもの、絵柄もシンプルなものからモダンなデザインのものまで。

さまざまな素材やデザインでつくられているお猪口(おちょこ)。

インテリアショップでもおしゃれなお猪口が置いて...

風鈴の由来や歴史、楽しみかた

2019年07月30日

風になびく姿と心地よい音色によって、目と耳で「涼」を感じられる夏の風物詩、風鈴。涼しげな音を聞くと、自然と涼しさを感じます。

風鈴は、短冊が風を受け揺れることで音が鳴りますが、日本人は風鈴の...

お彼岸の季節に思い出したい、《六波羅蜜》って?

2019年03月19日

お彼岸になると、「六波羅蜜」という言葉を聞くことがあるかもしれません。

六波羅蜜は、仏教の世界においてとても大切な6つの修行のこと。すこし難しそうに聞こえる言葉ですが、人々の暮らしにおいて大切な...

《松竹梅》の由来や順番に意味はあるの?

2019年02月08日

甘い香りが春の訪れを予感させ、なんだか幸せなきもちにさせてくれる梅(ウメ)の花。

ウメの花は、「松竹梅(しょうちくばい)」と並べておめでたいもののひとつともされていますが、それぞれの由来や意味をご存...

1月にやってくる二度目のお正月、「小正月」

2019年01月08日

「お正月」をいえば、新年を祝う一年で1番始めにくる行事のこと。

じつは、1月にはお正月とは別に「小正月(こしょうがつ)」と呼ばれる行事があることをご存知ですか。

元旦から1月3日までの三が...

「舞妓」と「芸妓」は何が違うの?

2018年12月23日

少女の頃から稽古を受け、気品漂う姿で京都の町を凛と歩く……。

舞妓(まいこ)さん、芸妓(げいこ、げいぎ)さんと聞くと、顔におしろいを塗った着物の女性を思い浮かべるかと思います。そ...

「正月事始め」で、ひと足先に新年を迎える準備を

2018年12月13日

みなさんは、お正月の準備をいつごろから始めますか?

日本では「正月事始め」と呼ばれる正月の準備を始める日があり、地域によって多少の差はありますが、おおむね12月13日にあたります。

この日...

幕の内弁当の「幕の内」とは?

2018年10月10日

職場や学校など、さまざまな場所で食べられているお弁当。

おかずやご飯を外に持ち運ぶことができるお弁当は、私たちの生活で欠かすことができません。持ち運びができるということから、お花見や電車旅のお供...

おみくじの順位や意味、どれが正解? 「結ぶ」意味・理由

2018年09月26日

神社や仏閣などで、吉凶を占うために引くおみくじ。

初詣や観光などで参拝した際、運だめしに引くことが多いかと思いますが、「大吉」がもっとも運勢が良いのはわかりやすい一方で、「半吉」「吉」「末吉」などと...

『結納』に込められた想い

2018年09月19日

結婚が決まったら、考えることはたくさん。

両親や職場への報告、式場探し、結婚指輪やドレス選び……。毎日がめまぐるしく過ぎていきます。

そんな準備期間によく耳にするのが、「結納(ゆいのう)」...

じつはこんなにある、月の名前たち

2018年08月30日

古くから詩歌や俳句の材料になってきた、中秋の名月。

現在は太陽の動きが用いられていますが、それまでは月の満ち欠けが暦に用いられていました。

そしてやわらかな光を放つ月に魅せられた先人たちは...

「おはぎ」と「ぼたもち」の違い

2018年08月28日

古来から日本人にとって切っても切り離せない文化のひとつである「お彼岸」。

秋のお彼岸は、秋分の日(9月23日ごろ)とその前後3日間を含んだ7日間。この期間は仏壇や仏具、お墓をきれいにすることで先...

春の七草 ― 人日の節句

2018年01月02日

「せり なずな ごぎょう はこべら ほとけのざ すずな すずしろ これぞ七草」

1月7日は、桃の節句や端午の節句とならぶ五節句のひとつ、「人日(じんじつ)の節句」。

この日は、春の七草を入...

メガネに使われるセルロイドとは?|素材ごとの特徴と違い

2017年11月24日

日ごろから、多くの人々が使っているメガネ。

そんなメガネにはさまざまな種類があり、寿命やメリットやデメリットが異なるのをご存知でしょうか。

使い方のポイントを押さえることで、お気に入りのメ...

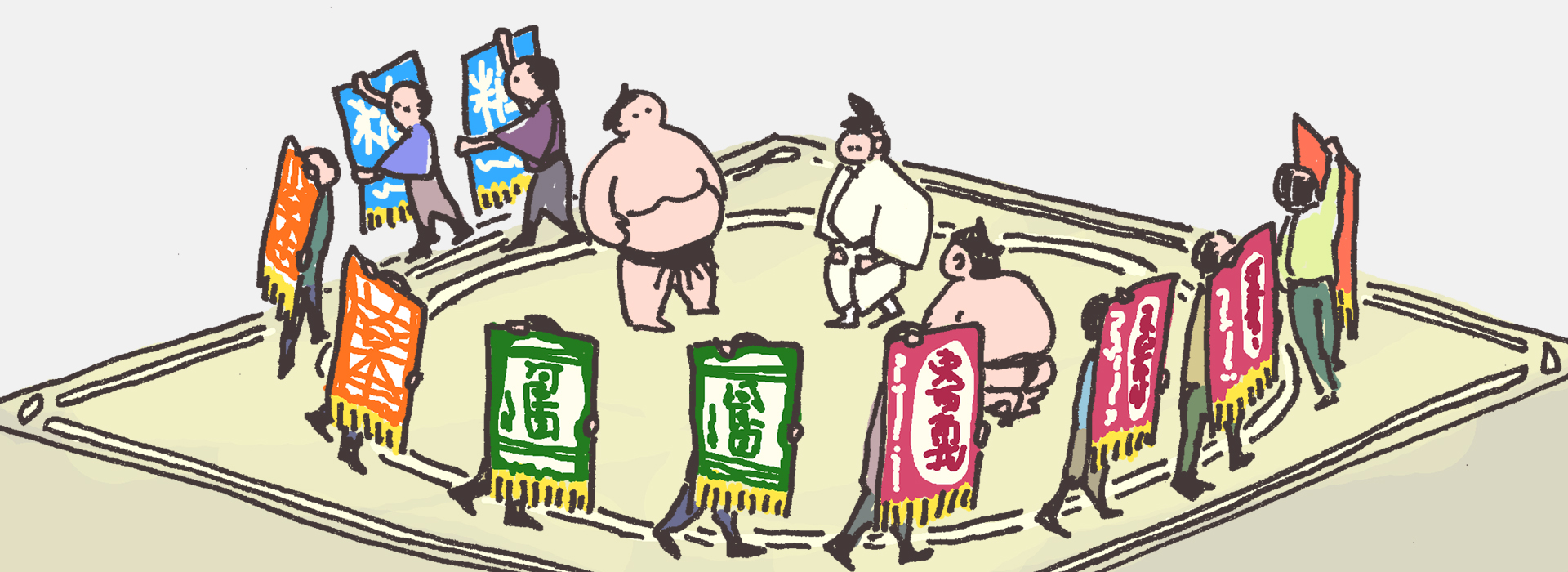

大相撲の土俵を回る、あの幕の正体は……

2017年11月22日

近年では外国人力士のめざましい活躍もあり、事あるごとに話題になる大相撲。

それぞれの取組の前に、身軽な恰好をした男性陣(呼出とよばれる人たちです)が掛布団のごとく大きな幕を掲げながら、列をなして...

時代劇でおなじみの「印籠」って、どんなもの?

2017年10月28日

「この紋所が目に入らぬか!」

このことばとともに、人々の頭上へ掲げられる印籠(いんろう)。

時代劇『水戸黄門』であまりにも有名なこのセリフとともに毎度登場する、つややかに光るこの印籠。この...

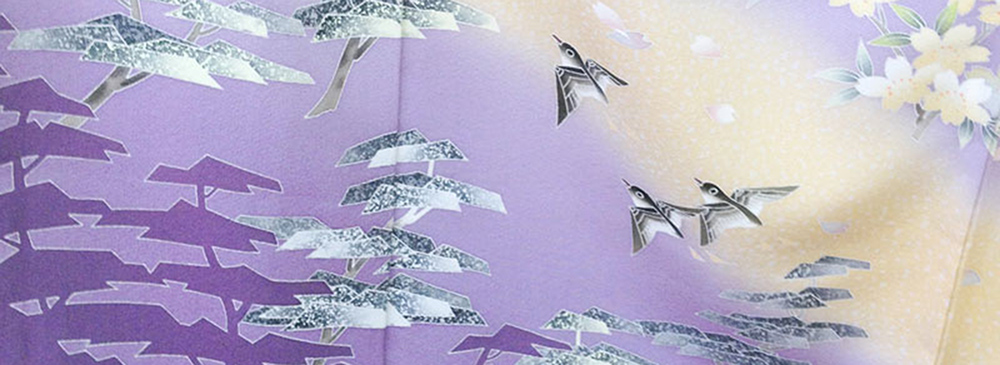

受け継がれる西陣織の歴史と、品種ごとの特徴とは?

2017年08月21日

高い技術力が施され、国の伝統的工芸品に指定されている絹織物「西陣織」。

西陣織の品種は12種類あり、それぞれ製造工程と特徴が異なります。

この記事では、西陣織の歴史から名前の由来、特徴につ...

内祝い -日本のおすそわけの心-

2017年08月16日

結婚祝いや出産祝い、新築祝いなど。

お祝いごとの際に語られることの多い「内祝い」ですが、本来はどのような意味をもつことばなのかご存知でしょうか。また、内祝いとはどのようなシーンで贈るものなのでし...

寄木細工―美しい模様のひみつ

2017年08月15日

▷箱根寄木細工の歴史についてはこちらの記事をご覧ください。

箱根寄木細工は、その名のとおり「木を寄せ集めて」つくる作品です。

精緻な幾何学模様は、着色料などを用いず、樹...

幾何学模様を生み出す箱根寄木細工|その特徴と模様の種類

2017年08月15日

箱根を代表するお土産のひとつとしてもよく知られている、「箱根寄木細工」。

寄木細工は自然の木材を使い作られており、色や組み合わせかたにより、さまざまな模様を表現します。その数...

場面で変わる祝儀袋|選び方と書き方

2017年08月14日

お祝いやお礼、お悔やみなど、そのときどきの気持ちを包み、相手を想う祝儀袋(のし袋)。

日本ならではのこの文化はさまざまな場面で行われるため、その時々でどのようなものを使用す...

種類や本数は? 水引に込められた役割

2017年08月14日

結婚祝いからお中元まで、さまざまな場面で使われている水引。

落ち着いた色から鮮やかな色まで種類豊富な水引ですが、見た目のためだけに作られたものではありません。水引には、大切な...

水引の由来や歴史、できるまでのあれこれとは?

2017年08月14日

日本の贈りもの文化において、欠かすことができない水引。

水引は慶弔のときだけでなく、さまざまな場面で使われます。特に近年では、美しい飾りはギフトとして使うのも大活躍しています。そんな水引には、古...

友禅染めの歴史と代表的な染色技法とは

2017年08月11日

日本の伝統工芸品である「友禅染め」は、匠の技によって作られている染色技法です。

友禅染めが施された着物は、技法や産地の種類などによって、仕上がりや特徴も異なります。そんな友禅...

友禅の奥深さを探る、三大友禅の特徴と見分け方とは

2017年08月11日

日本の伝統工芸品のひとつである、「友禅」。

そんな友禅には、京友禅、加賀友禅、東京友禅の三大友禅と呼ばれる代表的な友禅があります。産地が異なるため、それぞれの特徴、作業工程や...

なぜ和紙はユネスコ無形文化遺産に登録されたの?

2017年08月10日

みなさんは和紙と聞くと、どんなものを思い浮かべますか?

障子、ふすま、屏風…、様々なものに形を変え、日本の風情ある空間づくりを担う和紙。

その独特な質感と柔らかさが醸し出す雰囲気に魅了され...