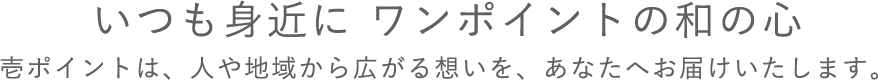

種類や本数は? 水引に込められた役割

結婚祝いからお中元まで、さまざまな場面で使われている水引。

落ち着いた色から鮮やかな色まで種類豊富な水引ですが、見た目のためだけに作られたものではありません。水引には、大切な役割が存在します。また、使う場面によって結び方や意味が変わってきます。

今回は水引の役割、結び方と込められた想いについて詳しくご紹介していきます。

もくじ

水引の役割について

水引は、大きく分けて3つの役割をもっています。

- 贈りものする際などに、包みがほどけないように留めておくため

- 一度ほどくと、封を開けたことが分かってしまうことがあります。そのような事態を防ぎ、誰かに無断で開けられるのを防ぐため

- 贈る相手に礼を尽くし、気持ちを結びに託して伝えるため

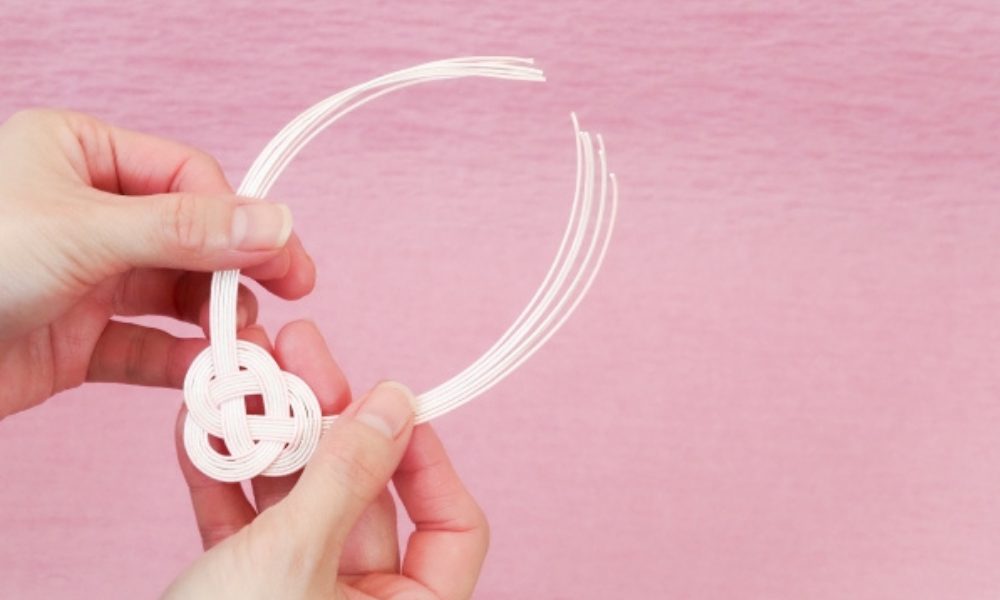

水引の種類について

水引は大きく分けて、4種類の結び方があります。ここでは、それぞれの結び方と特徴について説明していきます。

さまざま場面で使われている水引ですが、実際にはどのようなシーンで使われているのでしょうか。ここでは、一般的に使われている場面をご紹介します。

結び切り(真結び)

「結び切り」のほかに「真結び」と呼ばれる結び方は、贈り物や目上の方への贈り物によく使われてきた結び方です。現在では、婚礼や葬儀、病気のお見舞いなどに使用されることが多く、一度結ぶとほどけにくい特徴があります。

また、この結び方を発展させたもののひとつが「淡路結び」。

この淡路結びも一度結ぶとほどくのが難しいことから、「二度とあってほしくない」という意味が込められ、お祝いと不祝儀どちらのシーンでも使うことができます。

加えて、紐の両端を引っ張ることで結び目がギュッと固くなることから、「末永く一緒にいたい、いてほしい」という意味合いも込められています。

もろわな結び(花結び・蝶結び)

もろわな結び(花結び・蝶結びともいう)と呼ばれる結び方は、自分と同等の立場の人や贈りものをする際に使用され、引っ張るとほどけるため、何度でも使えるお祝いに適しています。ただし、弔事や病気見舞いには不適切とされているため、注意が必要です。

誕生日のちょっとしたプレゼントに選ぶのは最適ですが、弔事以外に結婚祝いに贈るのは不適切です。もろわな結びは何度でも結び直しができてしまうため、ふさわしくないといわれています。

あわじ結び

あわじ結びとは、輪ができるような結び方をした水引です。結ばれた形は鮑(あわび)に似ていることから、「鮑結び」とも呼ばれています。

ほどくのが難しく、結び切り同様に「末永く続きますように」「一度限り」「二度とあってほしくない」などの意味が込められています。慶事や弔事といった、さまざまな場面で使うことができます。しかし、地域によってはすこし意味合いが異なることなるため、注意が必要です。

二度とほどけない結び方は、結婚祝いや出産祝いといった慶事から、葬儀などの弔事に使われます。

梅結び

梅結びとは、あわじ結びが変化してできた結び方です。結んだときに梅の花のような形に見えることから、そう呼ばれるようになったと考えられています。

簡単にはほどけないことから、「固く結ばれた絆」などの意味があり、お祝いの席などめでたいときに使われます。また、梅は古くから日本で縁起がよい花のひとつとされています。梅は1月の寒いころから咲き始め、寒い時期にも強くたくましい花です。このようなことから、「開運」「出世」などの意味も込められています。

水引の色について

水引は色によって意味も異なるため、使う場面によっても変わります。慶事と弔事の2つに分けて考えるのが一般的です。

慶事ごとの際の色

慶事ごとの際には、紅白(赤白)、金銀、金赤が使われます。そのなかでも赤白は、お祝いごとや、お見舞いといった慶事全般で多く使われます。中でも、結婚を祝うなどとくにおめでたいときには、紅白か金銀を使います。金赤はほかと異なり、神札や門松の飾りといった、行事のときに使われます。

弔事ごとの際の色

弔事の際には、黒白、黒銀、黄白、双銀が使われます。黒白と黒銀は、香典やお供えなどの仏事全般で使われます。また、黄白は、関西や北陸の仏事で用いられます。

双銀は、女性が香典を出す際やキリスト教にのっとって葬儀を行う際に使われます。

本数について

慶事ごとの際には割り切れない奇数にし、弔事ごとの際には割り切れる偶数にするのが一般的です。

水引も色のときと同様に、慶事と弔事に分けて考えられます。慶事ごとの際には、3本、5本、7本の奇数です。一方、弔事ごとの際には、5本、7本、10本の偶数です。

これは、偶数は割り切れてしまい縁起が悪いため、このような考え方になったといわれています。また、古代中国の陰陽説によると、「偶数を陰数、奇数を陽数」といわれてきたことからきている説もあります。

水引に込められて想い

水引は束ねるだけのものではなく、さまざまな意味が込められています。

どのようなときに使うかで、種類や本数なども変わってきます。使う場面によっては失礼にあたることもあるため、最低限の決まりを覚えておくとよいでしょう。

近年では、さまざまなデザインの水引が登場しています。誕生日などの記念日の贈りものにもぜひ、気軽に使ってみてくださいね。

オリジナルラベルのお酒や

誕生日、結婚記念日などの

ギフト向けのお酒をご用意!

姉妹サイト「ハレハレ酒」はこちら