友禅染めの歴史と代表的な染色技法とは

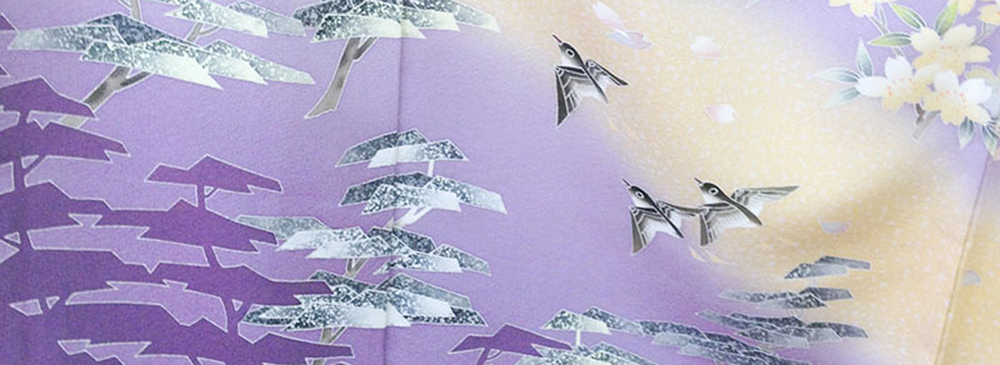

日本の伝統工芸品である「友禅染め」は、匠の技によって作られている染色技法です。

友禅染めが施された着物は、技法や産地の種類などによって、仕上がりや特徴も異なります。そんな友禅染めの歴史は古く、江戸時代から始まったといわれています。

今回は友禅染めの歴史・始まり、どのように発展していき、現代の模様が作られていったのかについて詳しくご紹介します。

もくじ

江戸時代から始まった友禅染め

友禅染めには、「京友禅」「加賀友禅」「東京友禅(江戸友禅)」と呼ばれる三大友禅が存在しますが、そもそも友禅染めがどのようにしてできたのかをご存知でしょうか。

一目だけでは「布」「染織」といったイメージと結びつきにくいようですが、友禅染めの名は、人名からとられたものです。

その歴史は、江戸時代までさかのぼります。

江戸時代、宮崎友禅斎(本名:日置清親/ひおききよちか)という人物が京都で扇面の絵師として人気を博していました。とある呉服屋から彼に依頼があり、友禅斎が着物の小袖に描き染めたことが「友禅染め」の長い歴史のはじまりとなったといわれています。

当時の江戸では、贅沢を禁止するために奢侈禁止令(しゃしきんしれい)が発令されました。そのため、金彩を使った着物など、きらびやかなものを身にまとうことができませんでした。そのときに、金彩などを使わずに絵柄を施す友禅染めが注目されます。

布に直接描かれる友禅模様は、さまざまな模様やたくさんの色を実現し、当時の着物のデザインの幅を大きく広げた非常に画期的な発想でした。

このとき、友禅染めは色をたくさん使用するにあたり、隣り合う色が混ざってしまわないよう境目に糊(のり)で線を描く技法が用いられていました。

やがて人気が高まるにつれ、友禅斎の作った友禅染めの絵柄や技法が載った『友禅ひいなかた』『余情ひなかた』といった書物が出版されました。

文明開化の明治時代へ

明治時代に入ると、明治時代初期の文明開化によって友禅染めの技術はさらに発展していきます。これには、中興の祖である廣瀬治助翁(ひろせじすけ)が大きく貢献しました。

文明開化で取り入れられるようになった化学染料を使い、色糊が作られました。また、廣瀬治助翁は型紙を用いて友禅模様をかたどり、大量生産が可能な「型友禅」と呼ばれる技法を確立させました。

代表的な染色技法

友禅染めにはさまざまな技法が存在しますが、そのなかでも代表的な2つの技法についてご紹介します。

手描き染め

手描き染めは、古くから日本で伝わる伝統の染色技法です。その名のとおり、下絵から色をつける作業まですべてが職人の手作業で作られています。さらに、作業工程の数は多く、1つひとつの作業をそれぞれの職人が分業で担当しています。

色指しによっておきる、ぼかしやにじみなど作り手によって異なります。そのため、二つとない、手描き染めでしか味わうことができないのも魅力です。

型染め

型染めは、型紙を使って染める染色技法です。明治時代に廣瀬治助翁によって発明され、型染めによって大量生産が可能となりました。型染めは使われる色と同じ数の型紙が必要となるため、たとえば一枚の振袖に対して数十枚から数百枚もの数が用いられます。

友禅染めの発展「三大友禅」

友禅染めは宮崎友禅斎が京都で作り出されたものですが、それぞれの地域によって発展していきました。ここでは、「三大友禅」と呼ばれる京都の「京友禅」、石川県の金沢市の「加賀友禅」、東京の「東京手描友禅」についてそれぞれ紹介します。

京友禅

京友禅は友禅染め発祥の地京都で生産され、三大友禅のなかでも最も古いといわれています。

そんな京友禅は、手作業の工程が多く、完全分業制で作られているため、きらびやかで華やかな仕上がりが特徴です。

さらに、1976年には、経済産業省指定の伝統的工芸品に指定されています。

加賀友禅

加賀友禅は石川県金沢市を中心に作られており、その歴史は500年前までさかのぼります。当時から加賀では、「梅染」と呼ばれる技法が存在していました。のちに、宮崎友禅斎が京都から金沢にある御用紺屋棟取の「太郎田屋」に身を寄せた際に、当主の茂平と意気投合したといいます。これにより、それまで加賀でおこなわれていた加賀友禅をともに改善させたとされています。

加賀友禅は、加賀五彩と呼ばれる基本の5色(臙脂、藍、黄土、草、古代)のみで作られているのが特徴です。さらに、1975年には、経済産業省指定の伝統的工芸品に指定されています。

東京友禅(江戸友禅)

東京友禅は東京都が産地で、色合いも落ち着いており控えめな仕上がりが特徴です。東京友禅が広がったのは、1603年に徳川家康が江戸幕府を開設したのをきっかけといわれています。当時、大名お抱えの絵師や染め師といった職人たちが、京から江戸へ移り住むようになり技術が発展していったようです。

未来へと受け継ぐ

友禅染めの歴史はとても長く、その伝統は現在でも受け継がれています。

繊細で難しい技術にもかかわらず、幅広い模様から色を表現しています。それは、作り手の想いや匠の技があって成り立っています。その美しさや魅力は、実際に手に取ることでより実感することができます。

近年では、着物以外にも手ぬぐいといった、気軽に使えるものまででています。実際に友禅染めに触れ、染色技術や美しさを感じてください。