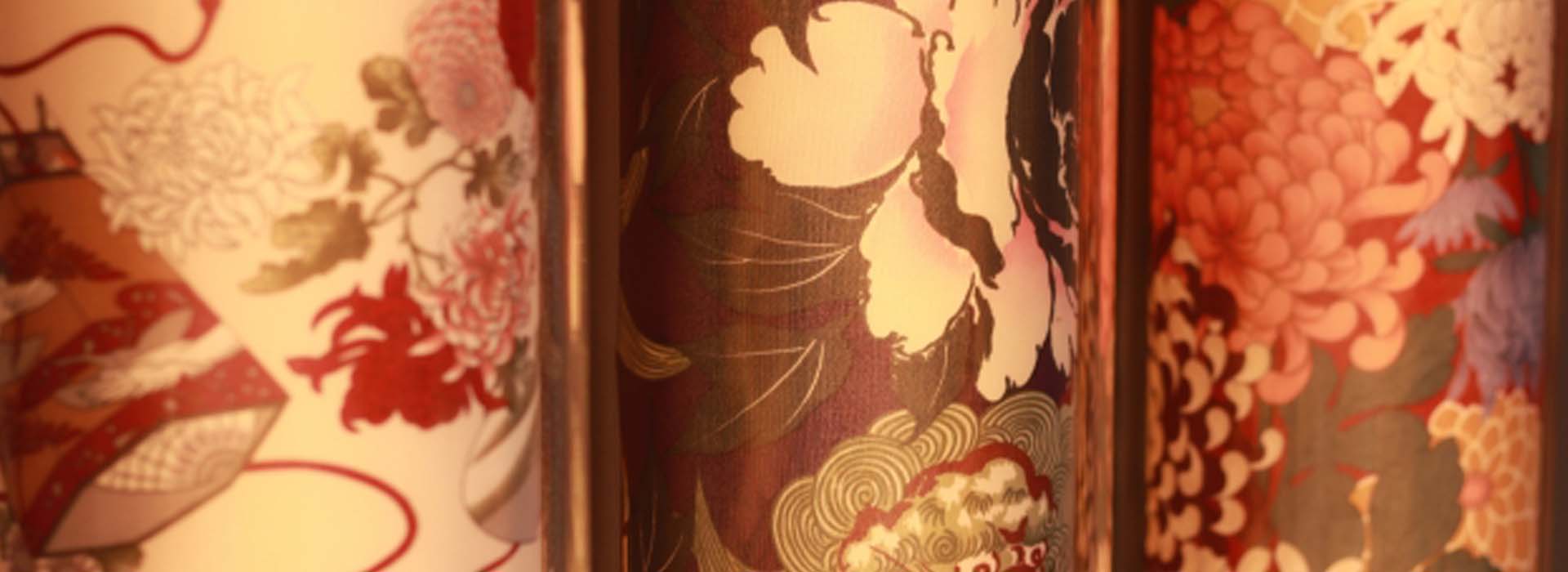

友禅の奥深さを探る、三大友禅の特徴と見分け方とは

日本の伝統工芸品のひとつである、「友禅」。

そんな友禅には、京友禅、加賀友禅、東京友禅の三大友禅と呼ばれる代表的な友禅があります。産地が異なるため、それぞれの特徴、作業工程や使われる色も変わってきます。

しかし、三大友禅と言っても判別するのが難しいもの。

そこで今回は、三大友禅の特徴からそれぞれの違い、見分け方について詳しくご紹介します。

友禅の歴史

そもそも友禅とは、伝統的な着物を染める方法である「友禅染め」を略した言い方です。そして、友禅染めを施した着物のことを「友禅着物」と言います。

日本の伝統的な染色技法として知られる友禅染は、数百年もの歴史があり、江戸時代まで遡り、京都の扇面絵師・宮崎友禅斎によって考案されました。

そんな友禅染めは、手描きで染め上げる「手描友禅」と、型紙を用いて染める「型友禅」の2種類に分られます。

もともとはすべて手書きで行う手描き友禅が主流でしたが、明治時代になるとヨーロッパから合成染料が入ってきたことで型紙を用いた型友禅が誕生し、量産が可能になりました。

三大友禅の主な違い

友禅は布地を染める染色技法ですが、そのなかにもいくつか種類が存在します。

ここでは、代表的な三大友禅についてご紹介します。

京友禅

日本を代表する染色工芸で、経済産業省指定伝統的工芸品である京友禅。

平安時代の貴族文化の影響を受けている京友禅は、有職文様や四季の花鳥を染めたものが多く、刺繍や金箔を用いた華麗な絵模様が特色です。

描かれる文様はさまざまですが、有職文様(ゆうそくもんよう)や御所解模様(ごしょどきもよう)のような公家や宮中に関連した、繊細にパターン化された伝統的な図案が使用されることが多いのも特徴です。仕上げには刺繡や金箔も用いられ、きらびやかな雰囲気をもちます。

また、模様の中心が濃く、外に向かって淡くぼかしていくという技法を用いることで生まれるグラデーションが、より優美で華やかな印象を与えます。

なお、京友禅は完成までの数多くの工程がすべて分業制で行われ、それぞれの工程を専門の職人が担当して作られています。

加賀友禅

加賀友禅とは、加賀五彩と呼ばれる基本の5色(臙脂、藍、黄土、草、古代)のみで作られているのが特徴です。

色を挿す以外に刺繍や金箔などはほとんど用いられず、全体としてやや落ち着いた色合いが特徴です。また、この色挿しは基本的に作家ひとりで行われます。

文様は細部まで描き込まれた、写実的な動植物が代表的です。草花などに色を施す際、外側を濃い色、内側を薄い色とグラデーションにする外ぼかしの技術によって、上品な印象に仕上がります。小花が散り、草は虫食い葉を染色で表現するなど、豊かな北陸の自然を連想させます。

東京友禅(江戸友禅)

東京友禅とは、図案や色合いが比較的あっさりと控えめな雰囲気です。

格式ある意匠が用いられていても、派手に目立たせるというより、そのモチーフが際立つよう余白も活かされているようなデザインがしばしばみられます。絢爛な文様の東京友禅も存在しており、刺繍や金箔も用いられるものの、どちらかというと模様を補助する役割をもつことが多いようです。

染める過程で使用される糊が、もち米を原料とした真糊(まのり)を使用しているものが上質な東京友禅とされています。

【関連記事】「鶴見染飾工芸」加賀友禅作家 鶴見晋史(つるみ・くにちか)さん

違いを見分けるのは難しい?

友禅にはそれぞれの特徴がありますが、現在ではどの友禅なのか判別することは難しいとされているようです。その理由は、大きく2点挙げられます。

安価で手に入る

近年では、友禅を模したデザインがインクジェットプリントされ、従来より安価に手に入る着物やアイテムが非常に多く流通しています。そのため、友禅の技術が実際に用いられたものを目にする機会自体が減っているのが現状です。

本物の友禅をそこまで見慣れていない場合、友禅そのものの違いを見分けることは難しくて当然といえるでしょう。

作家独自の技法

友禅作家が用いる技法は、三大友禅のそれぞれの枠を超えて特色が融合している場合があります。

京友禅の作家でも、すべての工程を分業せずにひとりで行う方もいれば、描く文様や技法は加賀友禅の特色をもっていても工房は京都にあるという作家もいます。

なお、このような友禅は「京加賀友禅」と位置付けられることもあるようです。

ですが、各地の友禅の特色をそのままに守り続けている工房や作家も存在します。

さらにそうした各地の友禅を学び、それをさまざまなものづくりに活かしていこうとする作家やデザイナーも数多く、日本の文化が思いがけないところにも息づいていることを感じさせます。

歴史ある伝統工芸品

三大友禅の種類と特徴について説明してきましたが、いかがでしたか。

近年では、プリントされたデザインが多く出回っています。デザインが豊富なうえに、安価で手に入れられるというメリットもあります。しかし、職人さんが1つひとつ丁寧に作っているのも手仕事からしか感じられない、ぬくもりや職人技がそこにはあります。

着物や帯などが難しい場合は、ネクタイやハンカチなど、気軽に手に入れられるものから手に取ってみてはいかがでしょうか。

オリジナルラベルのお酒や

誕生日、結婚記念日などの

ギフト向けのお酒をご用意!

姉妹サイト「ハレハレ酒」はこちら