陶器と磁器の違い、特徴って?

日々の暮らしに欠かすことのできない、器(うつわ)。

そんな器(うつわ)は、大きく分けると「陶器」と「磁器」の2つに分けられます。

この記事では、2つの違いについてわかりやすく解説していきます。

器(うつわ)の始まり

Kaguyahime

わたしたちの日常生活に欠かせない器(うつわ)。

日本の器の始まりは、1万年以上前に作られた縄文土器であるといわれています。

その後、中国大陸や朝鮮半島から窯、ろくろ、釉などの新しい製陶技術が伝えられ、日本の焼物文化に大きな影響を与えました。

もくじ

陶器と磁器、それぞれどのような特徴があるの?

冒頭でもお伝えしたとおり、器(うつわ)は大きく分けると2つに分けられます。

ここでは、陶器と磁器、それぞれの特徴について見ていきましょう。

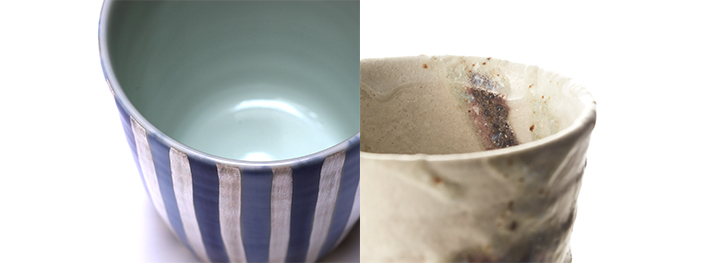

陶器とは

はんなり

萩の華 -ボウルペア- (萩焼)

陶器は、自然原料の粘土を多く使用したもの。この粘土は陶土と呼ばれることから、「土もの」と呼ばれることもあります。そんな陶土は乾燥しても縮みにくい特徴があります。

陶器の代表例

陶器の代表的な一例として、益子焼、唐津焼、萩焼などがあります。

磁器とは

田清窯

梅結び小皿 -金線-(有田焼)

磁器は、長石と珪石を多く使っていることから、「石もの」と呼ばれることもあります。

磁器の代表例

磁器の代表的な一例には、有田焼、九谷焼、瀬戸染付焼などがあります。

陶器と磁器の見分け方とは? それぞれの違いを解説

陶器と磁器にはそれぞれどのような違いがあり、どう見分ければよいのでしょうか。

ここからは、製法をはじめとした、陶器と磁器の違いや見分け方について見ていきましょう。

製法の違い

磁器と陶器の製法は、共通してこの5つの工程でつくられます。

《器(うつわ)ができるまでの流れ》

①原料の採取

②土練り

③成形

④焼成

⑤窯開き

その中で、陶器と磁器の製法で違いがあるのは、①原料の採取と④焼成の工程です。

原料の採取に関して

陶器は、陶土を掘り出して乾燥後、さらに細かく砕いたものを水に溶かし自然乾燥させます。

それに対して、磁器は陶石を掘り出し、砕いたものに水を混ぜて適度な粘土状にします。

焼成に関して

陶器は1200℃前後の低温で、10時間から48時間ほど焼きます。

磁器は1300℃から1400℃と陶器よりも高い温度で焼き、絵付け後にさらに低温で焼きます。

指で弾いたときの音、風合いの違い

陶器と磁器はまず、指で弾いたときの音がそれぞれ異なります。

陶器ははじくと低く鈍い音、磁器は高い音がします。

また、それぞれの器(うつわ)の風合いにも違いがあります。

陶器は厚手で土のぬくもりを感じられ、磁器は薄手でなめらかな手触りのものが多いという特徴があります。

(左)福珠窯 染め付け×銀彩

保温と吸水性、お手入れ方法の違い

陶器と磁器は、保温や吸水性にもそれぞれ違いがあります。

そのため、それぞれに合ったお手入れ方法が必要となります。

陶器は、厚手で熱しやすく冷めにくいので、熱いものを入れるのに適しています。密度が低く、吸水性が高いため、使用後は染みつかないようすすいだり、乾燥させたりするように気をつけましょう。

磁器は熱しやすく冷めやすいので、保温性には欠けますが、薄くて丈夫なのでふだん使いに適した器(うつわ)だと言えます。また、吸水性が低いので汚れが付きにくいところも、磁器ならではの魅力かもしれません。

違いを知れば、さらに楽しい陶器と磁器

Kaguyahime

豆花火 -豆皿-

いかがでしたか?

日ごろ「陶磁器」と総称されることも多い陶器と磁器ですが、実はふたつにはさまざまな違いがあることを感じていただけたかもしれません。それぞれの魅力や違いを楽しみながら、日々の食卓に活かしていただければ幸いです。

▷Instagramでもご紹介しています!

この投稿をInstagramで見る