「一度は訪れたい、日本のいいところ」を実際に訪れ、その街の様子をお届けする「和さんぽ」。

前回の更新より時間が空いてしまいましたが、今回よりちょっぴりリニューアル。魅力的なスポットから、その土地でしか出会うことのできないグルメ、そして旅のおみやげまで。毎月のように全国各地へと飛び回る壱ポイントスタッフが、実際に訪れたリアルな情報をお届けします。

そんな今回の旅先は、沖縄県・石垣島。羽田空港から直行便で3時間ほどで行ける南の島で、「これだけはやりたい3つのこと」をギュギュッと詰め込んでお届けします。

石垣島は、どこにあるの? どんな場所? 基本情報

石垣島は沖縄本島より南西におよそ430km、飛行機で約50分の距離にあります。沖縄県では3番目に大きい島で、周囲約140km、人口およそ49,000人。西表島、竹富島、小浜島、黒島、新城島、波照間島、与那国島からなる八重山諸島の主島です。

リゾートホテルや本州に住む人々にとってはおなじみのショッピングセンターがあるほか、市街地周辺には赤瓦の民家や南国の花々、さとうきび畑やパイン畑など昔ながらの風景も楽しむことができます。

ハワイとの意外な共通点も?

じつは、ハワイのホノルルと同じぐらいの緯度に位置する石垣島。沖縄本島と比べ、1〜2度ほど気温が高くなる傾向があります。1年を通じて、比較的過ごしやすい天候が続くので、思い立ったらすぐに心地よい風を感じに行くことができます。

石垣島でやりたい3つのこと

ここからは、ショッピングも自然も楽しめる「石垣島でやりたい3つのこと」をそれぞれご紹介します。

石垣島でやりたいこと①ビーチだけじゃない! 美しい自然に触れる

沖縄といえば、美しい海やダイナミックな自然を思い浮かべるという方も多いはず。もちろん、ここ石垣島でもダイナミックな自然に触れることができます。雨の日でも楽しめる、ここだけは押さえたい2つのスポットをセレクトしました。

川平湾

石垣島のガイドブックなどで、一度はこの景色を見たことがあるという方も多いのでは? 『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン』では、沖縄県では三つ星と唯一評価され、国内外から多くのゲストが訪れます。川平湾までは、空港や市内からレンタカーで30分ほど。そのほか、本数はやや少ないものの、所要時間40~50分で路線バスでも向かうことができます。

そんな川平湾は、潮の流れが速いため、遊泳することができません。けれど、景色を眺めながら周辺をお散歩するだけでも十分楽しめるはず。また、グラスボートも川平湾では定番の楽しみ方のひとつ。ガラス越しにサンゴの群生や色鮮やかな魚を見ることができ、小さなお子さまも楽しむことができます。ちなみに、写真撮影をする際はビーチのほか、すぐそばの展望台もおすすめ。川平ブルーのグラデーションを上記のように1枚に収めることができます。

石垣島鍾乳洞

バンナ公園と市内の間くらいにあり、天気を気にせず楽しむことができるのが鍾乳洞。20万年の時をかけて自然が造り出した鍾乳石の自然美はもちろん、世界初の鍾乳洞イルミネーションは、まるでテーマパークのアトラクションかのような驚きと感動を味わえるはず。ほかにも、水の音を楽しむ水琴窟やトトロの鍾乳石など、見所がいっぱいです。

石垣島でやりたいこと②八重山諸島の歴史を学ぶ

訪れた旅先の歴史や文化に触れると、また違った魅力が見つかるかもしれません。タイムスリップしたような感覚で、知識を深める“歴史旅”を楽しんでみるのもおすすめです。

石垣市立八重山博物館

離島ターミナルからすぐのところにある、八重山諸島の歴史や文化を知ることのできる博物館。石垣島に限らず、周辺離島を含めた八重山の歴史・民俗にまつわる貴重な資料のほか、八重山上布や八重山焼などの美術工芸資料などを見学することができます。コンパクトな造りの博物館なので、観光の合間やちょっと時間ができた際に気軽に立ち寄ることができます。

やいま村

豊かな自然を背景に、古きよき八重山の家並みを再現した「石垣やいま村」もおすすめ。石垣市内から移築した築90年以上の古民家は、国の登録有形文化財にも指定されているそう。赤瓦の古民家からは三線の音色が響き、琉球衣装、星砂アート、シーサー絵付け体験などのアクティビティも充実。また、やいま村にはリスザル園もあり、60匹ほどいるリスザル達と直接触れあうことができます。

石垣島でやりたいこと③島ならではのグルメを堪能する

その土地ならではのグルメを味わうのも、旅ならではの楽しみのひとつ。壱ポイントスタッフが石垣島へ訪れた際に実際によく行く、ちょっぴりディープな島グルメをご紹介。

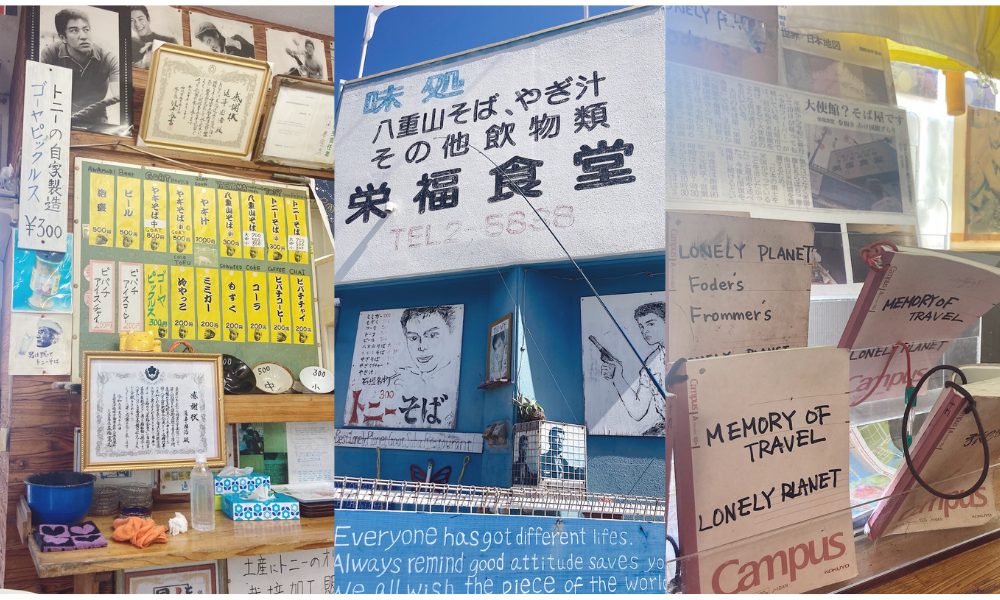

やぎ汁

沖縄のソウルフードと言えば、ラフテー(豚の角煮)やソーキそばを思い浮かべる方が多いかもしれません。ですが、「やぎ汁」も沖縄では古くから食べられているソウルフードのひとつ。ちょっぴり癖のあるにおいなので、気軽におすすめをするのは難しいけれど、やぎ汁デビューをするなら、石垣市役所旧庁舎近くにある「栄福食堂」のやぎ汁(税込1,000円)は比較的食べやすくておすすめ。また、食後にはピパチを使ったチャイ(税込200円)もあわせてぜひ。

はじめて訪れた際は、個性的な店内や店主「トニーさん」との止まらないゆんたく(おしゃべり)に圧倒されてしまうかも。けれど、定期的にあのやぎ汁とトニーさんの無邪気な人柄が恋しくなる、素敵な島の食堂です。

石垣島の素材を使ったケーキ

「しらほ 家cafe」の自家製ケーキ(写真は、島豆腐のおからケーキ)。自然由来の素材で出来たケーキは、素朴ながらもしっかりと満足感のある味わい。石垣島産のハーブを使ったドリンク類も充実しており、セットでいただくと、心身ともにすっかりと緩まるのが分かるはず。夏場であれば、ハイビスカスのシロップをかけていただくかき氷も、ぜひ。

名前のとおり、靴を脱いで上がるので、島の素敵なおうちにお邪魔した気分に。お店があるのは、空港にも近い白保エリアなので、旅の始まりにも〆にもよく利用しています。なお、お店は集落内にあるので訪れる際は、安全運転かつマナーを守ってうかがうようにしましょう。

▷Shiraho家cafe しらほ いえカフェ 公式ホームページ

おまけ:石垣島で買いたいお土産3選

旅の締めくくりに欠かせないのが、おみやげ選び。石垣島へ初めて行った際にも、そしてリピーターの方にもおすすめな石垣島みやげをセレクトしてみました。おみやげ選びの参考になれば幸いです。

採れたての新鮮なフルーツやハーブ

定番のちんすこうやスイーツもいいけれど、せっかくならば新鮮なフルーツをおみやげにしてみるのはいかが? 一般的なバナナと比べて小ぶりながら、ギュギュッと甘味のつまった地元の人にも人気の高い「島バナナ」は、本州ではほとんど出回らないのでおすすめ。

石垣市役所旧庁舎近くにある「ゆらてぃく市場」では、島バナナのほかにもパッションフルーツやパイナップルなどの南国ならではのスイーツのほか、エディブルフラワーやパクチーなどのハーブもお得に購入することができます。

やちむん(焼きもの)

「やちむん」とは、沖縄の方言で器(うつわ)のことを意味します。 厚いぽてっとした形状に、力強い絵付けをされているものが多いのが特徴。石垣島には、そんなやちむんを扱う窯元が数多くあります。

ちなみに、筆者のおすすめは「太朗窯」と「川平焼 凜火」。いずれも、市街地や空港のおみやげ屋さんよりもずっとリーズナブルに、さまざまな質感や風合いのうつわと出会うことができます。また、つくり手との会話を楽しみながらのお買い物も、窯元ならではの魅力。ぜひ、「あなただけのひと皿」を見つけてみてはいかがでしょう。

月桃ルームスプレー

月桃(げっとう)とは、沖縄県などの野山に自生する多年草のこと。ちょっぴり青みのある香りは、抗菌や消臭、防虫剤として利用されるなど、とくに沖縄の人にとっては、馴染み深い植物のひとつ。

そんな月桃を使ったプロダクトはさまざまあるのですが、そんな月桃の葉や茎から香りを抽出したルームスプレーもおすすめ。旅から戻ったあとも、ひと吹きするだけで石垣島の風や、旅の思い出が蘇ってくるはず。

片道3時間で気軽に行ける南ぬ島(ぱいぬしま)

今回は、沖縄県・石垣島を特集しましたが、いかがでしたか?

本州とは異なる文化や慣習が色濃く残る島だからこそ、きっとさまざまな驚きや発見がたくさん見つかるはず。ぜひ、片道3時間で行ける南ぬ島(ぱいぬしま/八重山地方の方言で「南の島」)で、あなただけの楽しみかたを見つけてみてくださいね。

※こちらに掲載した情報は、訪問当時のものとなります。詳細につきましては、各施設および店舗へ直接お問い合わせください。

▷こちらもあわせてどうぞ

☑︎blanca style SOGI グラタンプレート

☑︎blanca style SOGI グラタンプレート