「壱ポイント」は、伝統工芸品や和雑貨を扱うオンラインショップです。職人や作家の想いを伝え、皆様の生活に豊かさを提供していきます。誕生日・記念日・引き出物・内祝い・入学式・入社式など、特別な機会の贈り物にぜひご活用ください。

新たに登場したアイテムをこちらのページでご紹介。

気になるアイテムがありましたら、ぜひ画像をクリック(もしくはタップ)してみてくださいね。

【2024年9月】新着アイテムをまとめました

☑︎アデリア アイスマグ -アンバー/リーフ/インディゴ-

ずっと眺めていたくなるようなガラスの透明感と、はっきりとした色合いが印象的なアイスマグ。シンプルなデザインながらも、どこか上品で洗練された佇まい。アイスマグはガラスならではの涼しさもありますが、どこかほっとするようなぬくもりも感じられ、季節を問わずお使いいただくことができます。

☑︎アデリア 庄内クラフト ミニグラス -ホワイト/アンバー-

透きとおるガラスの透明感あふれる、庄内クラフトのガラス職人がつくるミニグラス。最上川の水と、鳥海山の冷涼な空気につつまれた庄内平野。庄内クラフトうつわは、そんな澄んだ空気と豊かな水をイメージしてつくられました。繊細で美しい模様は、1つひとつ丁寧に職人さんが仕上げました。上からのぞくと、菊の花のような切子模様が見えます。目で見て楽しめるだけではなく、ガラス模様の凹凸を手で触って感じ取ることができます。

☑︎アデリア クラフトサケグラス -まろやか/はなやか/さわやか-

グラスが変われば、日本酒の味わいも変わります。そこで、お酒のまろやかな旨み、はなやかな香り、さわやかな飲み心地を引き立てるグラスをご用意しました。そんなグラスたちは、愛知県岩倉市にある自社工場で徹底された管理のもと製造されています。グラスの口部の厚みは1.2mmと薄めに造られており、お酒の繊細な味わいを崩さずたのしむことができます。

☑︎アデリアサケグラス -つややか-

日本酒のおいしさを引き立てる、ワイングラスのようなクラフトサケグラス。グラスが変われば、日本酒の味わいも変わります。グラスの形状は、ワイングラスのような曲線を描いたデザインです。グラスの膨らみが日本酒本来のアロマを貯めて、お酒を飲む際に香りも同時にお楽しみいただけます。見た目以上に丈夫でキズつきにくく、家庭用食器洗浄機にもご使用いただけます。

☑︎アデリア 庄内craft 水月 デザート ガラスボウル -クリア/アンバー-

凛とした美しさと透明感がある、庄内クラフトのガラス職人がつくるデザート皿(ガラスボウル)。可愛らしいまんまる模様が印象的で、どこかレトロモダンの趣を感じさせます。最上川の水と、鳥海山の冷涼な空気につつまれた庄内平野。庄内クラフトうつわは、そんな澄んだ空気と豊かな水をイメージしてつくられました。繊細で美しい模様は、1つひとつ丁寧に職人の手によって仕上げられています。

【2024年6月】新着アイテムをまとめました

☑︎麟 Lin 花型豆皿 -Blue/Silver/Gold-

どこか妖艶な空気が漂う質感とメタリックな色彩がポイントの、モダンな花型豆皿。この美しい色の仕上がりは、磁器の上から赤や緑といった、さまざまな釉をかけて焼き上げられて生み出されるもの。ほかには真似できない唯一無二の仕上がりは、長年培ってきた赤絵職人の技によって完成します。いつもの食卓にスパイスを添えるように、非日常の空間と癒しをもたらしてくれ、思わず心おどってしまいます。

あの人に贈りたいアイテム、ご用意しています

さて、お気に入りや気になるアイテムは見つかりましたか?

壱ポイントでは、ご自身はもちろん、あの人に贈りたい日本各地の「素敵なもの」を多数ご用意しています。

お買いものはこちらのバナーをクリック(もしくはタップ)してみてくださいね。

贈り物をする機会が多い日本では、マナーやタブーがいくつかあります。

相手に失礼がないよう、贈り物のタブーを知っておくと選ぶ際にスムーズかもしれません。

この記事では、贈り物をする際のタブーについてシーン別にご紹介します。

どんな贈り物であっても気をつけたい語呂合わせ3選

MOKU(モク)

贈り物を渡す際には、選ぶのは避けたいものがあります。

その代表的なものとして、「刃物」「くし(櫛)」「ハンカチ」があります。

これらは語呂合わせや発音から、縁起が悪いといわれています。

刃物

包丁やはさみといった刃物は、「縁を切る」ことを連想させるため避けるのが無難でしょう。

しかし最近では、「未来を切り拓く」というポジティブな捉え方をすることもあるようです。

一般的には贈らないのが無難ですが、相手から望む声があった場合などはよいかもしれません。

くし(櫛)

くしは「苦」「死」を連想させ、語呂合わせから縁起が悪いといわれています。

また、数字にするとそれぞれ「く=9(苦)」「し=4(死)」と、忌み数(いみかず)でもあるため避けるのが賢明でしょう。

ハンカチ

ハンカチは「手巾(てぎれ)」とも言い、「手切れ」と同じ発音です。

縁を切るなどの連想をしてしまうため、贈り物としては避けましょう。

また、白いハンカチは亡くなった方の顔にかける習わしがあるため、絶対に選んではいけません。

【関連記事】喜ばれるギフト選びのポイント|シーン別の渡すのに最適なタイミング

【シーン別】贈り物をする際に避けたい「タブー」たち

結婚式や新築祝いなど、贈り物の際に気をつけたい注意点はシーンによってさまざま。

ここでは、「結婚式」「新築・引っ越し祝い」「お見舞い」のシーン別のタブーをご紹介します。

結婚式

結婚式のギフトを贈るタイミングは、招待状を受け取ってからの挙式1〜2か月以内に贈るのが最適です。そして、贈り物を選ぶ際は、「刃物」「割れもの」は避けましょう。

刃物

「どんな贈り物であっても気をつけたい語呂合わせ3選」内でも説明したように、刃物は「縁を切る」を連想するため、一般的には縁起が悪いとされています。刃物は相手からの要望がない限り、贈るのは避けたほうがよいでしょう。

割れもの

結婚式の贈り物としては、陶器類や鏡といったガラス製品は避けましょう。割れものは、「壊れる」や「別れ」を連想させてしまうためです。

夫婦で使えるよう、ペアグラスなど贈る方も多いため注意が必要です。

新築・引越し祝い

兵左衛門(ひょうざえもん)

新築・引っ越し祝いのギフトを贈るタイミングは、新居が完成してからの半月または、2か月以内に贈るのがよいでしょう。

火を連想させる

火を連想させる赤色やライター、キャンドル、灰皿などは縁起がよくないため選ぶのは避けたほうが無難でしょう。

弔事を連想させる

日本では、香典返しなど弔事の際に日本茶や緑茶が贈られているため、弔事を連想させないよう選ばないのが無難でしょう。

壁に穴を空けて使用する

壁に穴を空ける必要がある、壁掛や時計などは避けるのが無難でしょう。基本的に相手側から要望が無い限り、家の中をキズつけてしまうような物は控えるのが無難です。

お見舞い

ORUNET(オルネット)

お見舞いのギフトを贈るタイミングは、相手の状況を見て判断しましょう。手術後やけがをして辛いときに、いきなり渡されても相手も困ってしまいます。そのため、安定した時期に会ってお見舞いの品物を渡すのがよいでしょう。

鉢植えの植物

鉢植えの植物は根を張ることから「根付く」とされ、さらに根付く=「寝付く」と連想させ、病気を長引かせてしまうという考え方があります。

そのため、鉢植えの植物はお見舞いの品として好ましくありません。

縁起のよくない花

お見舞いで花を選ぶ際は、必ず花言葉や特長、香りなどを確認してから贈りましょう。例えば、シクラメンなどは語呂から「死」や「苦」を連想させてしまうためふさわしくありません。

避けたほうがよい代表的な花は、「シクラメン」「菊」「椿」などが挙げられます。

寝具などの日常品

枕やパジャマといった寝具などは、なるべく避けるようにしましょう。寝具類は、病院に長く寝付くことなどを連想させるためです。

さいごに

アデリア(石塚硝子)

結婚式やお見舞いなど、シーンによって異なる贈り物選び。

良かれと思って選んでいたものが、うっかり失礼に当たるのは避けたいところ。

うっかり相手が不快に感じてしまわないためにも、注意が必要です。

喜んで受け取ってもらえるよう、ぜひ参考にしてみてくださいね。

カレンダーやスケジュール帳の片隅に、記号や漢字2文字が書かれているのを見たことがありませんか?

これは六曜と呼ばれるものですが、それぞれの意味について正しく理解できている人は多くないかもしれません。

この記事では、六曜の意味から由来、年中行事との関連について詳しくご紹介します。

カレンダーでよく見る六曜とは? 縁起のよい順番があるって、本当?

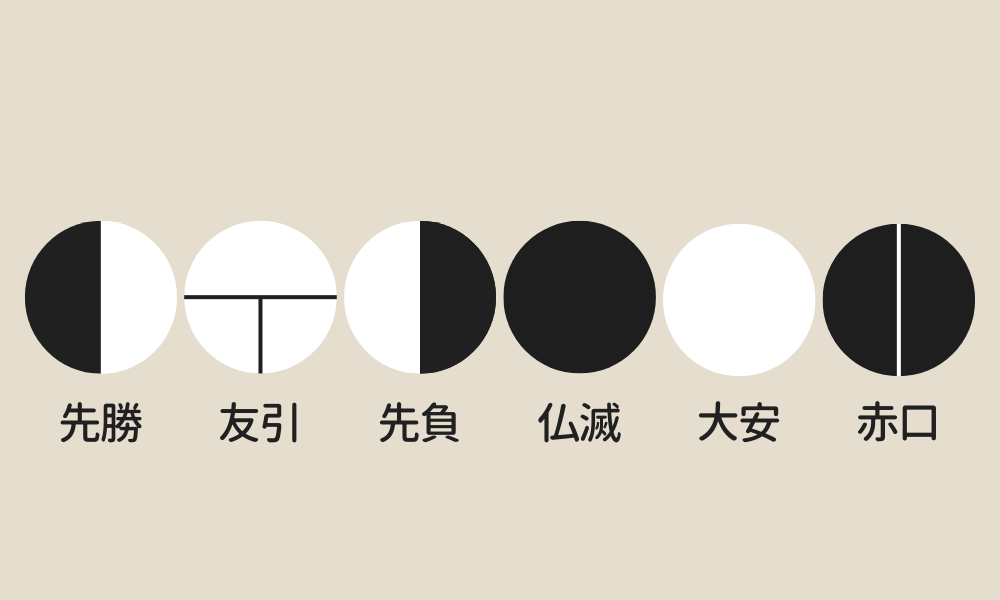

六曜とは、「先勝(せんしょう)」「友引(ともびき)」「先負(せんぷ)」「仏滅(ぶつめつ)」「大安(たいあん)」「赤口(しゃっこう)」の6つを表した、吉凶を表す言葉のことです。

一般的には、暦を見てみると上の画像のような文字と絵が記されています。

それぞれ運勢が異なるほか、やってはいけないことを決めるための指標でもあります。

六曜のはじまり(歴史)

六曜の歴史には諸説ありますが、もともとは中国からやってきたもので、鎌倉時代に日本へ入ってきたといわれています。

また、六曜が実際に広まったのは、江戸時代に入ってから流行したといわれています。

江戸時代には流行していた六曜でしたが、一度明治時代に禁止されてしまいます。

時代の変化と共に西洋化が進み、迷信だといわれるようになったのが理由のようです。

明治時代に入ると禁止令も解かれ、再び六曜が使用されるようになりました。

六曜の順番

基本的に六曜の順番は、「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の順で並びます。しかし、時には大安の次に再び大安がやってくる場合もあります。

これは、旧暦の毎月1日に六曜の順番がリセットされ、その翌日から通常の並び順に戻るためです。

加えて、現代の暦と旧暦にはズレがあるため、六曜のリセットのタイミングが現代の暦の1日にくるとは限りません。

そのため場合によっては、月の半ばあたりで同じ六曜が2回続いてしまうといった可能性もあるのです。。

縁起のよい順番って?

六曜の縁起のよい順番は、「大安」「友引」「先勝」「先負」「赤口」「仏滅」の順です。

なぜ、この順番だと縁起がよいのかは、「六曜の読み方と意味をわかりやすく徹底解説」でご紹介します。

鬼福製鬼瓦所

鬼瓦ペーパーウェイト -全8色-

六曜の読み方と意味をわかりやすく徹底解説

ここでは、六曜の読み方と意味を表にしてわかりやすくご紹介します。

| 六曜 | 吉凶 | 意味 |

| 大安

(たいあん) |

吉 | 六曜のなかで最も縁起のよい日で、1日をとおして吉の日。 |

| 友引

(ともびき) |

吉 | 大安の次に縁起のよい日。午前と夕方が吉で、お昼の前後(11時~13時)は凶。 |

| 先勝

(せんしょう) |

吉 | 早い時間に物事を済ますとよい日。午前が吉で、午後が凶。 |

| 先負

(せんぷ) |

吉 | 先負は悪いことなど何も起きないよう、落ち着いて過ごすとよい日。午前が凶で、午後が吉。 |

| 赤口

(しゃっこう) |

凶 | 赤口は縁起のよい日とされておらず、凶日といわれています。しかし、午前のみは吉です。 |

| 仏滅

(ぶつめつ) |

凶 | 六曜のなかで大凶日とされている。 |

先勝(せんしょう/さきがち/せんがち)

先勝には「先んずればすなわち勝つ」という意味が込められており、早めに動くのがよいといわれています。午前が吉で午後が凶のため、物事は午前中に済ますのがよいでしょう。

友引(ともびき/ゆういん)

友引は「友人を引く(引き寄せる)」という意味が込められており、午前と夕方が吉で午後が凶とされています。また、勝負ごとが引き分けの日などともいわれています。

基本的には縁起がよいため、大安の次に結婚式など祝い事に適しているといわれています。しかし、友人を引く(引き寄せる)という意味もあるため、葬式や法事などは避けるべきと考えられています。これは、友人を冥土に引くといわれていることから、避けられているようです。

先負(せんぶ/せんまけ/さきまけ)

先負には「先んずればすなわち負ける」という意味が込められており、言葉のとおり午前は凶で午後が吉とされています。名前に負がついており、決して縁起がよい日ではないため、予定も入れずにリラックスして過ごすのがよいでしょう。

仏滅(ぶつめつ)

仏滅には「物事が滅する」という意味があり、大凶日といわれています。そのため、結婚式といったお祝いごとは避けたほうが無難です。一方、葬式や法事など別れを惜しむ日に適しています。

大安

大安はとにかく縁起がよく、1日をとおして大吉日です。仏滅とは反対に、結婚式といったお祝いごとの日に向いています。

赤口

赤口は「赤舌日(しゃくぜつにち)」という陰陽道に由来する凶日です。陰陽道の世界では赤舌神と呼ばれる鬼神が現れ、人々を苦しめるといわれています。

このように、よくないイメージがある赤口の日は、お祝いごとは避けるのが一般的です。

また、赤という文字から連想して、火や刃物には気をつける意味合いも込められているようです。そのため何か物事を進めたいときは、吉の午前中に済ませておくのがよいでしょう。

【関連記事】花祭りの歴史|お釈迦さまの誕生を祝うのに欠かせない甘茶とは

結婚式、引越し、お葬式……押さえておきたい、六曜と行事との関係性

NIJISONG

Awaji Brooch -ピンク-

六曜の特徴についてふれてきましたが、実際はどのような場面で使えるのでしょうか。ここでは、それぞれのシーンに合わせ、注意点とともにご紹介します。

お祝いごと

お祝いごとは、「大安」や「友引」がよいとされています。また、吉の時間にあたる「先勝」か「先負」もよいといわれています。また、「赤口」と「仏滅」は避けるようにしましょう。

結婚

結婚の際には、最も縁起のよい日「大安」か友を引き寄せる意味のある「友引」にするとよいでしょう。凶日の「赤口」や「仏滅」は、避けるのが一般的です。

引越し

引っ越しは、1日をとおして縁起のよい「大安」が最も適しています。ほかにも、先勝や友引が引っ越しに向いているとされています。

一方、火や刃物を連想させる「赤口」は避けるべきといわれています。

お葬式

基本的にお葬式はいつでも大丈夫ですが、「友人を冥土に引く」などの意味もあるといわれているため、「友引」は避けるのが無難です。

契約

何か契約をするときは縁起のよい「大安」「先勝」「先負」のいずれかがおすすめです。中でも1日をとおしてよい大安か、午前と午後の吉の時間に行うのがよいでしょう。

お見舞い

お見舞いは、「大安」か「先負」がよいでしょう。「友引」は勝負ごとの引き分けから、病気が長引くと連想させるため、避けるのがよいといわれています。

じつは意味がないって、本当? 六曜の信ぴょう性について

昔からの風習である六曜は信ぴょう性がなく、意味がないのではないかという声もあります。

本来、六曜は時間帯を占うために使われており、時代の流れと共に形を変えてきました。六曜のルーツは諸説あり、不明確な点も多いようです。

そのため、信ぴょう性も低いと考えられています。過度に気にする必要もありませんが、結婚式や大きなお祝いごとのときは、六曜に合わせるぐらいがちょうどよいのかもしれません。

さいごに

AO(あお)

リードディフューザー -全3種-

古くから存在する風習で、現在まで受け継がれてきた六曜。

人によって認識や感じ方はそれぞれですが、知っておくことでどこかの場面で役立つときがくるかもしれません。

また、六曜の特徴を知ることで、カレンダーの新しい見方もできて楽しくなるでしょう。

大人になると渡す機会が何かと増えるものの、つい悩んでしまいがちなギフト選び。

贈る相手や状況によって異なりますが、せっかくなら喜んでもらいたいものですよね。

この記事では、贈りもの選びをする際のポイントから、ギフトを贈る最適なタイミングまで詳しくご紹介します。

シーンを問わず使える! 心温まるギフト選びのポイント5つ

壱ポイント

誰かに贈りものをする際は、どのようなものを選べばよいのか悩んでしまうことが多いですよね。ここでは、シーンを問わずに、喜んでもらえるギフト選びのポイントを5つご紹介します。

ギフトを贈る相手にとって負担にならないもの

選んだギフトは、気持ちよく受け取ってほしいもの。そのためには、相手がお返ししやすい価格帯のものを選ぶのがよいでしょう。

また、調理をしなくてはいけなかったり、組み立てが必要だったりと、時間と手間がかかるものも避けるのが賢明かもしれません。もちろん、料理が好きな方やDIYが好きな方に贈るのには最適です。

自分では買わないけれど、もらったら嬉しいもの

日常使いしやすいハンドクリームから名刺入れ、お酒やグラスなどを選びやすいですよね。

もちろん、これらも嬉しいギフトあることに変わりませんが、より喜んでもらえるために自分では買わないものをセレクトしてみるのもよいでしょう。たとえば、エステやビュッフェといった、普段忙しく過ごしている方へリラックスできるひと時を贈れる体験ギフトなどがあります。

また、日常使いするものでも、デザインや素材にこだわったシャンプーやハンドクリームなど、お渡しする相手はどのようなものが好きなのか、何を届けたいかを意識してみるとよいかもしれません。

消費できるもの(使い切れるもの)

相手との関係性や好みによって異なりますが、一般的には消費できるものを贈るのがよいでしょう。たとえば、スイーツやドリンクといった食べものや、ハンドクリームやネイルオイルなどの程よい大きさ、かつ使い切りやすいものがおすすめです。

収納スペースに収まるもの、かさばらないもの

贈りものをする際は価格帯や好みだけではなく、もらっても邪魔にならないものを選ぶのがよいでしょう。喜んでほしいからといって、特に家電製品などは、相手からのリクエストや確認がとれていない限りは避けたほうが無難かもしれません。

困ったときは、かさばらない靴下やハンカチといった、いくつあっても困らないアイテムを選ぶのがおすすめです。

具体的な金額がわかりづらいもの

プレゼントは、相手に金額がわからないようにするのが一般的です。もちろん値札はいれませんが、同時に金額がわかりにくいようにするのがよいでしょう。ブランド品や有名な銘柄のお酒といった、調べれば簡単にわかってしまうものは注意が必要です。困ったときは相手の好みに合わせて、酒器セットや何点もアイテムが入ったギフトボックスなどがよいかもしれません。

Supmile(サプミーレ)

あわせて押さえたい、ギフトを贈る最適なタイミングって?

blanca style Sandアンジェ

アロマリフレッシュSet パッションフルーツ -ピンク/グレー-

ギフト選びと同じくらい、もしくはそれ以上に意外と難しいのが、ギフトを贈るタイミングです。ここでは、より喜んでもらえるような最適なタイミングをご紹介します。

会ったときにすぐ渡す

仲のよい友人や家族、恋人といった親しい人への場合は、会ってからすぐに渡すのがおすすめです。会えたときの喜びを感じながらギフトを贈ることで、より嬉しさが増し思い出にも残るはず。また、タイミングに悩んで会話が上の空になってしまいそうな方は、あえて会ってからすぐに渡すのもおすすめ。さっとギフトを渡して、悩まずに1日を楽しく過ごしてくださいね。

会話がひと段落した、リラックスした場面で

好きな人へ気持ちを伝えたいときや、お世話になっている両親への感謝の言葉など。ひときわ大切なシーンや言葉を伝えたい場面では、会話がひと段落してリラックスした場面で渡しましょう。ただ渡すだけでは、淡泊に感じられてしまうかもしれません。互いがリラックスして、気持ちに向き合える状態で渡すのがベストです。

日付が変わったらすぐに

誕生日やクリスマスといった記念日の、日付が変わってからすぐに渡しましょう。とくに、誕生日といった大切な日にお祝いは、素敵な思い出に残るはずです。

帰り際にサプライズ

ギフトは、帰り際に渡してサプライズをするのもよいでしょう。

たとえば、心理学の世界には「ピーク・エンドの法則」と呼ばれるものがあります。

これは、出来事に対して受ける印象は「感情が最も高い状態(ピーク)のときに、どのような印象を抱いたのか」「そして、その出来事がどのように終わったのか」の2つで決まるというものです。

この法則を活用するとしたら、相手の記憶に残ってもらえるように、楽しい時間を過ごして喜びや楽しさなどの感情が高まった別れ際にギフトを渡すことで印象に残すことができるかもしれません。

相手と一緒に選ぶ

親しい仲であれば、相手と一緒に選ぶのもひとつの手です。その場合はショッピングやお出かけをしながら、ギフトを選ぶのがよいでしょう。贈りものという形だけではなく、楽しい思い出も一緒に印象強く残るはずです。

さいごに

壱ポイント

ギフトを選んで渡す際はどのような場面なのか、相手との関係性などある程度把握するのがよいでしょう。

親しい仲の人に贈るときは、普段しないサプライズなど工夫してもよいかもしれません。

相手のことを想い、ぜひ心温まるギフト選びの参考にしてみてくださいね。

日ごろ漢方薬を飲んでいる方のなかには、ひょっとすると「陰陽五行説」という単語を聞いたことがあるかもしれません。

そんな陰陽五行ですが、じつは日本の節句にも大きく関わっています。

この記事では、陰陽五行説の基礎となる陰陽と五行の解説、五行の法則について詳しくご紹介します。

陰陽五行説とは|まずは基礎をわかりやすく解説

mou mou(ムームー)

陰陽五行説とは、「陰陽説」と「五行説」の2つから成り立っています。では、具体的に陰陽説と五行説とはどのようなものなのでしょうか。

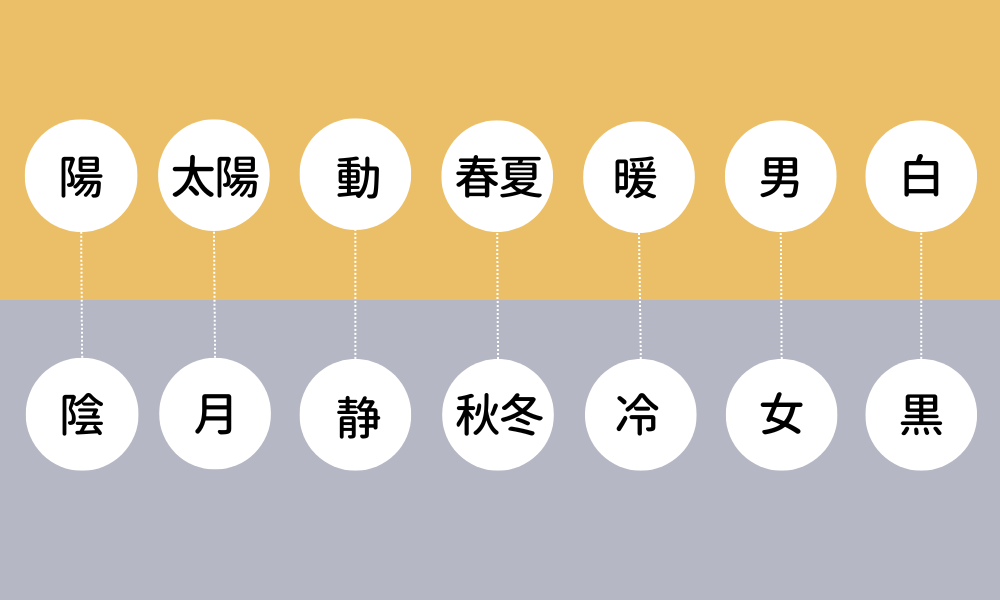

陰陽論とは

陰陽論とは、世のなかに存在するすべてのものには、陰と陽の相反する2つの内容で捉える考え方をいいます。

具体的には、積極的・動的な性質を「陽」、消極的、静的な性質のことを「陰」としています。

陰と陽、それぞれが互いに依存・対立しながら絶えず変化し続けています。

陰陽論において、陰と陽の相互作用は物事の発生・変化・発展の原動力であると考えられています。

また、陰陽に優劣はなく、どちらもなくてはならない存在であり、そのバランスが大切だとされています。

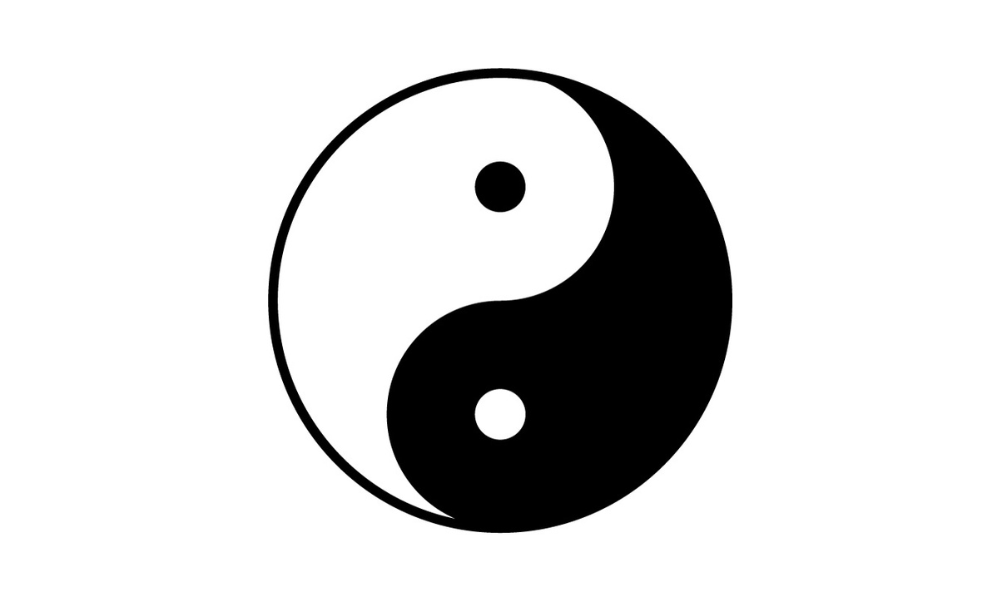

陰陽太極図

先ほども説明したように、陰陽は互いの要素をバランスよく保ち共存し合っています。その陰陽のバランスを表しているのが、陰陽太極図です。白と黒のシンボルで、白は陽を表し、黒は陰を表しています。

陰陽は必ずしもバランスが均等ではなく、環境や状況によってバランスが崩れることもあります。どちらかに偏るのではなく、互いが調和しバランスの取れた状態が理想であると考えられています。

五行説とは

五行説とは、地球上に存在するすべての生物(万物)は、この5つの元素で成り立っており、互いに影響を与えあいながら変化し、また循環しているという思想のことをいいます。

五行説の5つの元素

では、5つの元素五行説とは具体的にどのようなものなのでしょうか。

ここでは、それぞれの特徴を見ていきましょう。

木

木は春と青色に分類され、東の方角を指しています。草木のようにどんどんと伸びる姿から、成長や上昇といった性質があります。

水

水は冬と黒色に分類され、北の方角を指しています。名前のとおり水は、すべてのものをうるおし水に流す性質があります。

火

火は夏と赤色に分類され、南の方角を指しています。火は炎のように燃え上がることから、上昇や情熱といった性質をもちます。

土

土は土用と金に分類され、中央の方角を指しています。土は生物や植物を育み、豊かさをもたらすといった性質をもっています。

金

金は秋と白に分類され、西の方角を指しています。鉱石や鉱物といったかたいものが変化するといった性質があります。

陰陽の働き|具体例とともに解説

「陰陽とは」でもすこし説明しましたが、陰と陽はそれぞれ要素が異なります。

ここでは、どのような働きがあるのかをご紹介します。

陰陽の具体例

ここでは、陰陽の具体例を表でご紹介します。

図のように、月は太陽、冷は暖など、互いに反対の働きがあります。

「陰陽論とは」内でも解説したように、陰陽論において、陰と陽の相互作用は物事の発生・変化・発展の原動力であると考えられています。また、陰陽に優劣はなく、どちらもなくてはならない存在であり、そのバランスが大切だとされています。

陰陽の関係には大きく4つの性質に分けられる

陰陽の関係が成り立つには、大きく分けて4つの性質が存在します。

ここでは、それぞれの性質についてご紹介します。

対立

「月」と「太陽」などのように、自然界に存在するすべてのものは対立した2つの面が存在しています。

ただし、「陰」と「陽」は、常に割合を変えながら絶えず変化を繰り返しています。

たとえば、昼は陽で夜は陰ですが、真夜中から夜が明けるまでは「陰の中の陽」といったように、絶えず動いていることがわかります。

互根

「陰陽」はお互いに依存しており、どちらか一方だけでは存在することができません。

「陰」がなければ「陽」が存在しないように、「陽」がなければ「陰」が存在することもありません。

具体例を挙げると、天がなければ地はなく、上がなければ下もないことになります。

このように、陰陽それぞれが別々に離れて存在することはできません。

消長

陰陽は常にバランスが均等なのではなく、その時々で陰陽バランスが変わってきます。夏至になると陽の力が高まると陰の力が弱まるように、そのときどきでどちらかが盛んになると、もう一方は衰えていくといった関係を絶えず繰り返していきます。

転化

消長とは異なり、量ではなく質(性質)の変化を表しています。転化は陰から陽へ、陽から陰へと要素が変わると考えられています。季節で表すと、夏至の陽から冬至の陰へと消長しながら変わることです。

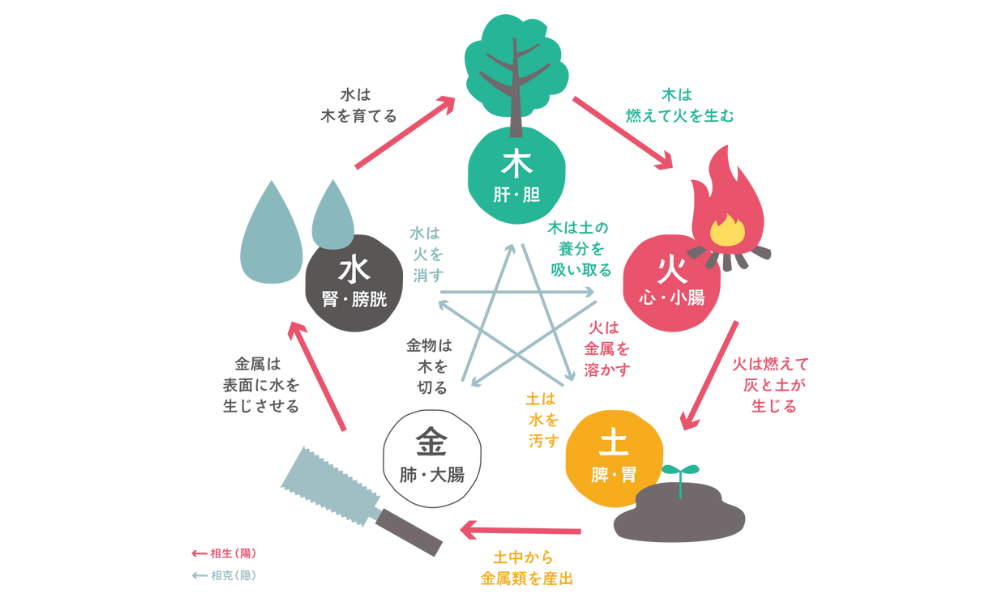

五行説の働き|押さえておきたい法則とは

五行説の働きには、それぞれ法則があると考えられています。ここでは、五行の法則と具体例についてご紹介します。

五行には法則がある

すでに解説していますが、五行には元素(要素)は「木」「火」「土」「金」「水」のほかに、「相生」(そうせい)「相剋」(そうこく)「相乗」(そうじょう)「相侮」(そうぶ)の3つの法則があります。

- 相生:互いを助け合ったり、足りないところを補い合ったりする働き。

- 相克:物事の成長や機能に対して抑制する働き

- 相侮:弱いものが強くなることで、強いものを抑制する働き。

五行の法則が当てはまる具体例

陰陽五行説では、自然界のあらゆるものが「陰」「陽」から成り立つと考え、自然の変化や関係性を「木・火・土・金・水」の5つの要素に分類しています。

ここでは、わたしたち日本人の暮らしにある、五行の法則が当てはまるものをいくつか紹介します。

五臓

肝(かん)・心(しん)・脾(ひ)・肺(はい)・腎(じん)の五臓は、それぞれ五行説の「木・火・土・金・水」の特性を備えており、互いのバランスを保っています。

具体的には、それぞれ「木=肝、火=心、土=脾、金=肺、水=腎」という対応した関係のもとで成り立っているといえます。

五節句

日本には、節句と呼ばれる行事があります。そのなかでも、五節句と呼ばれる、「人日の節句」「桃の節句」「上巳の節句」「端午の節句」「七夕の節句」「菊の節句」は陰陽五行説から由来しているといわれています。

五味

五味とはその名のとおり、五行の法則にのっとり5つの味を表しています。それぞれ、木は「酸味」、火は「苦味」、土は「甘味」、金は「辛味」、水は「塩味」と当てはめることができます。

さいごに

漢方などにも用いられており、知れば知るほど奥が深い陰陽五行。

「陰を転じて陽となる」「陰極まれば陽となる」などの言葉もあるようにり、世のなかに存在する万物は、陰と陽で成り立っていると考えられています。

この記事を参考に、日常生活のなかで陰陽バランスや五行の法則について、ぜひ意識してみてくださいね。

J LIFE gifts

2024年6月16日は、大切なお父さんに感謝の気持ちを伝える「父の日」。

ネクタイや名刺ケースなど、仕事で使えるアイテムを贈ることが多いですよね。

ちょっとひと息つきたいときや、日々の生活で使えるアイテムを選ぶのもよいかもしれません。

今回は、喜んでもらえる壱ポイントおすすめの父の日ギフトをご紹介します。

ビール好きのお父さんへ贈りたいビアグラス/タンブラー

今にも音がきこえてきそうな静波(しずなみ)をイメージしたビアグラス。材質は純度99.99%の錫鋳物製品で、ビールを飲むのに優れた錫素材となっています。キンキンに冷やしたビールを注ぐと、その冷たさをストレートに感じることができます。

古くより日本で親しまれてきた縞模様「十草(とくさ)」を施した麦酒グラス。脚部分はすべて手描きで色柄が施された九谷焼を、グラス部分は江戸硝子による吹きガラスを使用しています。作家・職人が、1つひとつ丁寧に手作りで仕上げました。繊細な筆致、グラスから零れるやわらかな光に作り手の息吹を感じ、思わずじっくりと眺めてしまう壱品です。

素地の色と白・黒がアクセントな、陶器製ラスター。見た目はモノトーンに仕上がり、落ち着いた輝きを放ちます。表面にできた自然の微細な凹凸がビールの泡立ちをよりクリーミーにし、香りをより豊かに感じていただけるはず。程よく厚みのある飲み口と、自然と手に馴染む形は、お酒好きなお父さんにおすすめです。

日常で気軽に使いやすく、堅く丈夫な有田焼のビアカップ。上質感のある重厚なフォルムに静かな月の光をほんのり宿す風合いが、味わい深い時間を演出します。ビールを注げばきめ細かな泡が立ち、よりおいしさを感じられそうですね。ほのかな金と銀の光が上品な雰囲気を醸し出し、特別な時間を演出してくれます。

日本酒好きのお父さんへ贈りたい猪口

混じりけのない錫でつくられた猪口。金沢の箔職人によって貼られた内側の金箔が、美しく輝いてとてもゴージャスに仕上がりました。手のひらにすっぽりとおさまる丸みと、金属でありながら温かみのある錫の表情から、やわらかい趣が感じられます。金属らしい重みのある底は、丸みを活かしたつくりになっており、置いたときに少しだけゆらゆらと揺れるさまが愛らしい逸品です。

クリスタルガラスを用いた、グラデーション「ぼかし」が特徴の片口酒器揃。厚く色ガラスを被せる薩摩切子にさらに、もう一色の色ガラスを被せ色の奥深さを追求。重なり合う色とグラデーション、クリスタルガラスの輝きを堪能できます

空色をイメージして施された釉薬が特徴の酒器と猪口のセット。素朴であたたかみのある風合いが特徴の信楽の土に、空色をイメージした釉薬がうつわのなかに広がっています。ほっこりとやさしい気持ちにさせてくれる丸みのあるデザインが、ご自宅での晩酌をちょっぴり特別なひとときにしてくれます。

新緑とせせらぎの爽やかな木陰を連想させる、「初夏」の金彩盃。ガラスのもつ美しさと、ぬくもりが食卓に新たな風をもたらしてくれます。飲み口がやや外側に反った広めの平盃は、口もとへ近づけると日本酒の香りがふんわりまろやかに伝わります。盃を大きく傾けず飲むことができるため、日本酒が舌全体に広がり、お酒の味をダイレクトに味わうことができます。

コーヒー好きのお父さんへ贈りたいマグカップ/フリーカップ

①Kaguyahime 釉流 cafe time -紫/桜-

上品な雰囲気と、美濃焼のぬくもりがあふれるカップセット。上から釉薬(ゆうやく)をかけることで、ガラスのようにつるっとした質感に仕上げました。流れるように垂らした釉から溜まりが作られ、1つひとつ違った表情を見せてくれます。

いつもの晩酌が、ちょっと特別な時間になる陶器製のフリーカップ。素地の色と、白・黒の釉薬というモノトーンに、落ち着いた輝きを放つラスターのアクセント。控えめなシルバーに輝く、ラスター釉が食卓を品良くモダンな雰囲気に仕上げてくれます。持ちやすいようくぼみがついており、読書をしながらカフェタイムをお楽しみいただけます。

深みのある赤色が見事な仕上がりの、嘉峰窯(かほうがま)のペアコーヒーセットです。「深紅」という言葉がぴったりの高級感ある色と、スタイリッシュでありながら陶器ならではの優しい質感が絶妙なハーモニーを醸し出しています。職人が1つひとつ丁寧に作り上げたうつわはぬくもりにあふれ、いつものコーヒーもより一層おいしく感じられるはずです。ちょっとひと息の些細な時間を、あたたかく特別な時間にしてみませんか。

美しい森の色“ミモザ”を写しとったカラーが特徴的な、ホッと癒されるマグカップ。ぽてっと丸みのあるフォルムは、見ているだけで優しい気持ちにしてくれます。小枝のような可愛らしい木製のスプーンとセットで使うことで、もっと素敵な時間が流れそうです。

和のこころ・和のかたち

水引を用いたアクセサリーや、空間を彩るインテリア装飾を製作している「自遊花人」。

伝統の水引を現代感覚でアレンジした『和のこころ・和のかたち』をコンセプトに、和の心が織りなす表現の可能性をお届けしています。

自遊花人では、日本人のもてなしの心を「水引」を使って「かたち」にあらわしています。そして、それらを文化として残すことの意義を考えながら、日々ものづくりを行っています。今後はもっと「水引」のもつ魅力を金沢から日本全国へ広げていき、さらには世界へと展開していきます。

また、水引は「ハレ」の場だけではなく「日常楽しめる水引」をコンセプトに、和とモダンをテーマとした「Wadern STYLE(ワダンスタイル)」の作品作りをしています。

自遊花人

ピアス プリュム -シルバー-

手仕事の基本は、「人」と「愛の心」

昔から縁起がよいとされてきた水引は、結婚式やお見舞いなど、さまざまな場面で活用されてきました。

そんな自遊花人の水引は、1つひとつ丁寧に手作業で生み出されています。

自遊花人での手仕事の基本は「人」であり、「愛の心で」を社訓に掲げ、互いを思いやり、作品に込める愛情を大切にしています。

そして、想いだけではなく、水引を制作する際にも一切妥協を許しません。

メインとなる表面はもちろん、見えない箇所や裏側まで、こだわりをもって仕上げています。

水引は、色や種類によって特徴も異なるため、それぞれの特徴をうまく生かすために、職人の想いと熟練の技が駆使されています。

これらの工程によって、1つひとつの結びが味わいとなり、「かたち」を彩ります。

自遊花人

箸置き -ホワイト-

水引のさらなる可能性を目指して

自遊花人の始まりは、創設者の廣瀬由利子さんが海外の方々と触れ合ったのがきっかけだそう。

廣瀬さんは、20年近くも新しい水引の世界を探し求めていていくなかで得た、さまざまな出会いが作品の原点になったといいます。

なかでも、国際文化交流に参加した際、海外の方々が水引について学び、新しいアイディアとして取り入れようとしている姿を見て感銘を受けたそう。

この出会いが、水引を手にする機会となったようです。

そんな自遊花人は美しい日本の水引を伝統文化として残し、世界に伝えていくために日々少しずつ進化し続けています。

自遊花人

香袋 -蘇芳(すおう)-

イヤリングやピアスなどもご用意しております!

2024年5月12日は、大切なお母さんに感謝の気持ちを伝える「母の日」。

母の日には、カーネーションを贈るのが定番ですよね。

今年は日常使いできるうつわや、春先きを楽しむおしゃれアイテムなど。定番のカーネーションと一緒に、フラワーベース(花瓶)などを贈るのもおすすめです。

今回は、喜んでもらえる壱ポイントおすすめの母の日ギフトをご紹介します。

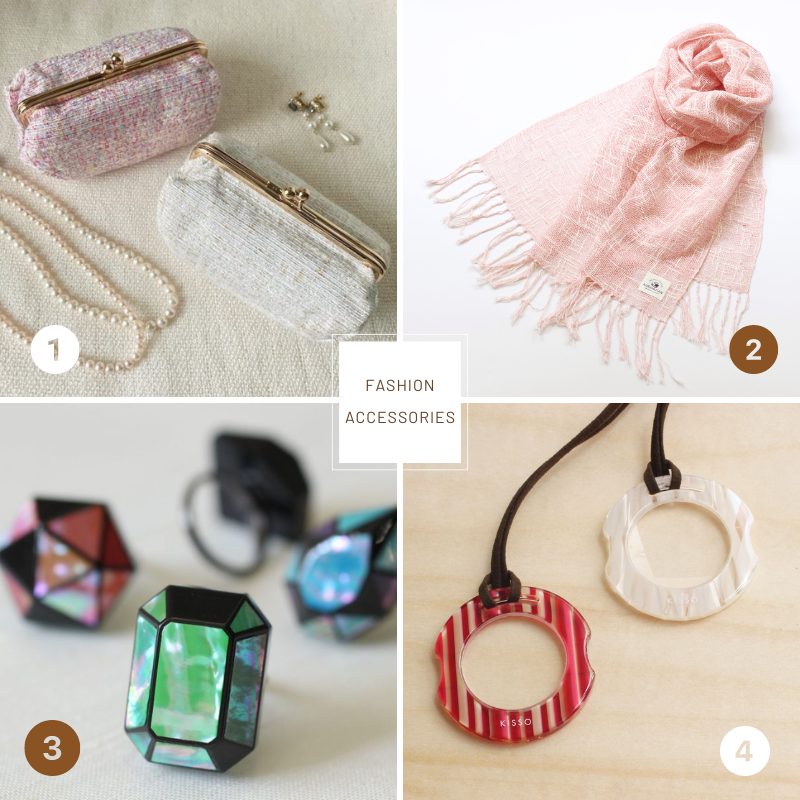

母の日ギフトにおすすめなファッション雑貨

①壱ポイントオリジナル ガマグチコスメポーチ ミックスツイード -パール-

壱ポイントならではのこだわりが詰まった、オリジナルデザインのマルチポーチ。こちらは、ピンクとパールのミックスツイード柄で、生地全体が上品に煌めき、品のあるデザインに仕上げました。取り付けるのが難しいとされるガマグチの金具部分は、職人の手作業によって1つひとつ丁寧に手間ひまをかけて取り付けられています。

②工房織座 麻とボタニカルオーガニックの節糸マフラー -ローズ-

3種類の糸をミックスさせた“杢糸(もくいと)”で、たて糸・よこ糸に織りあげてつくられたマフラーです。ローズから抽出した染料で染めた、“ボタニカルオーガニック”は肌ざわりの心地よいやさしい風合いが特長。風通しが良く、ふわっと軽い着け心地。パステル調のカラーが、顔まわりを明るく演出します。それぞれの魅力に溢れる3種類の糸が織りなすハーモニーを、ぜひ肌で感じてみてください。

宝石をモチーフにした、螺鈿(らでん)で作られたリング。すこし大振りのアクセサリーは、光によってきらめく鮮やかな色合いが特徴的です。貝殻の内側部分を使って作りだす、同じものがふたつと存在しない輝きをお楽しみいただけるはず。

文字や写真などを拡大して見せてくれる、目の補助道具のラウンド型ルーペ。コーディネートの一部としてお使いいただける、色鮮やかなセルロースアセテートで彩りました。金属を一切使っていないため、金属アレルギーをお持ちの方でも安心してお使いいただけます。持ち運びに便利な巾着袋も付いているのでお出かけや旅行のお供としても大活躍すること間違いなしです。

母の日ギフトにおすすめなフラワーベース(花瓶)

直接水を入れることができる、布でできた巾着型の花器。飾る花の本数に合わせてサイズを調整することができるので、花の本数が少なくなっても立派に立たせることができます。飾る場所を選ばないので、紐をつかって壁面に吊り下げておくことも可能。場所を取らないため、カーネーションとセットに贈るのもおすすめです。万が一倒れてしまっても割れないので、小さなお子さまのいるご家庭でも安心です。

国産ヒノキを使用した、シンプルながら高級感のあるデザインの花瓶カバー。手持ちの花瓶を中に入れるだけで、組子細工と花を一緒に楽しめます。小ぶりなサイズですが、白木の爽やかさが植物の色鮮やかさをしっかりと引き立てます。どこかモダンな雰囲気があるので、洋風な部屋にもご使用いただけます。和花はもちろん洋花も相性がよく、一輪挿しでも小ぶりな花束でも生けられます。カーネーションを生けた状態で、手紙などと一緒に贈ることで、より喜んでくれるはずです。

上品で大きな花模様が特徴的な、ガラスでつくられた花瓶。花びらには砂や研磨材を吹きつける、サンド加工が施されています。大きな花が印象的ですが、飾った花を邪魔しないようなデザインに仕上げられています。口が広くずっしりと安定性のある花瓶は、華やかなブーケがよく似合います。カーネーションなどの花束とセットで、贈るのもよいかもしれません。茎部分が目立たないようになっているため、花が美しく綺麗に見えます。

ナチュラルな色合いとデザインが施され、すこしスタイリッシュな片口タイプのフラワーベース(花瓶)。シンプルだけどおしゃれなフラワーベースは、置いておくだけで素敵に飾ってくれます。1つひとつ手でかけられた釉薬(ゆうやく)は、さまざまな角度からお楽しみいただけます。季節やその日の気分、お部屋の雰囲気にあわせてセレクトするのもおすすめです。すこし小さめな花瓶は、一輪の花を素敵に飾ってくれます。今年は片口花入れと一緒に、手紙に一輪のカーネーションを添えてみるのもよいかもしれませんね。

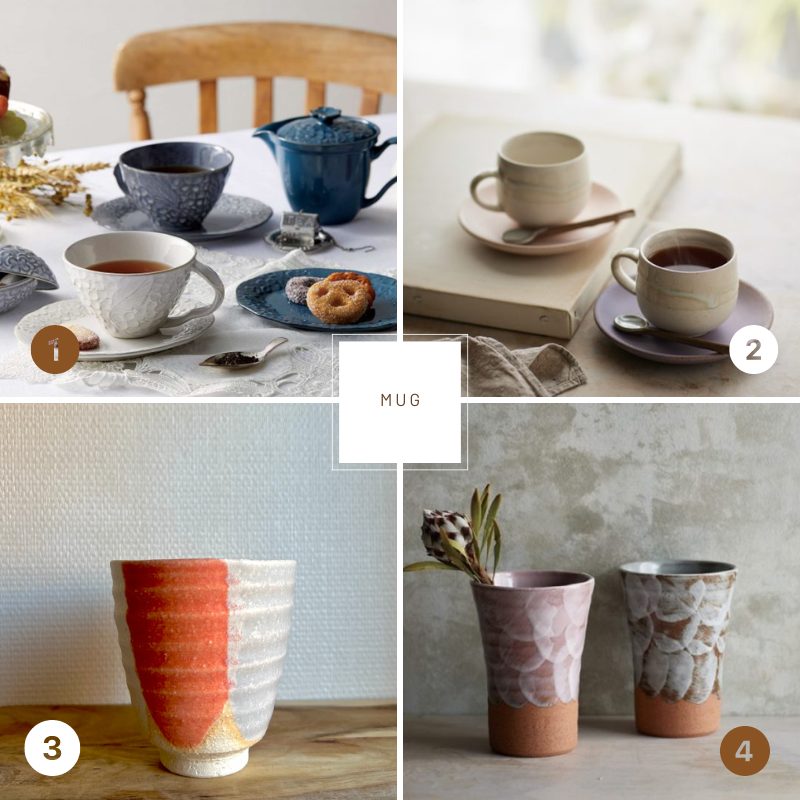

母の日ギフトにおすすめなマグカップたち

①aito製作所 Lien(リアン) プレート&スープカップ 3点セット -ホワイト-

美濃焼のぬくもりと上品さをもつ、プレート2点とカップ1点のセット。うつわには小花を施し、女性らしいデザインに仕上げました。1つひとつの小花がポコポコとしており質感も楽しめるお品です。カップはスープ以外にも、紅茶やコーヒーなどティータイムのお供としても活用いただけます。また、プレートには、太めのリム(縁)がついています。このリムが余白を作り、盛り付けた料理や食材を美しく見せます。プレートが持ち運びしやすく、手が汚れる心配もありません。

②Kaguyahime 釉流 cafe time -紫/桜-

上品な雰囲気と、美濃焼のぬくもりあふれるカップセット。上から釉薬(ゆうやく)をかけることで、ガラスのようにつるっとした質感に仕上げました。流れるように垂らした釉から溜まりが作られ、1つひとつ違った表情を見せてくれます。ちょっと一息つくのにぴったりな、手の中にすっぽりとおさまるほどの大きさ。カップ、ソーサー、ティースプーンのセットで、カフェタイムをより豊かに演出します。ソーサーには、ちょっとしたクッキーなどをのせて小皿としても活用いただけます。

「毎日が幸せになるように」という願いがこめられた、TSUNEの湯呑。色の違う釉薬を5回掛ける掛け分けという技法によって生み出されており、あたたかみのある色彩となっています。手間暇かけて生み出された色彩は、豊かな色でありながらも主張しすぎるということはありません。今お持ちの食器にプラスして、毎日の食卓に彩りを加えてくれるうつわです。

優雅さとあたたかさが調和した、繊細な白い花びらが施されたペアカップ。カップは手にとりやすい形状と軽量な作りで、使いやすさにもこだわっています。美濃焼のぬくもりと上品な色合いを感じる風合いは、ティータイムのお供にぴったりです。お茶を入れるのはもちろん、コーヒーや紅茶など好きな飲みものを入れてお楽しみいただけます。

日本には柔道や剣道といった、いくつもの武道が存在します。

武道は技術を伸ばすだけのものではなく、心身ともに成長させる武道の精神です。

この記事では、武道とはどのようなものなのか、武道の種類とスポーツとの違いについて詳しくご紹介します。

そもそも、武道とは?

そもそも、武道と呼ばれるものはどのような定義なのでしょうか。

日本における「武道」の定義

武道とは、柔道や相撲、剣道といった武術・武芸のことです。そして、武士が大切にしてきた武士道、道徳のような意味合いがあります。

古くから武道がありましたが、江戸時代に入ると武士の間で儒教が浸透してゆき、武士道の精神が確立したといわれています。

また、正式に武道と呼ばれる言葉ができたのは、明治維新後といわれています。

「武道=スポーツ」ではない

武道もルールにのっとり行うことからスポーツと似ていますが、両者は考え方に違いがあります。武道は武士道のように、礼節や道徳を重んじていると考えられています。

なお、武道とスポーツとの違いについては「武道を実践することで得られるメリット」内で詳しく解説します。

武道は主に9種類! 特徴ごとにそれぞれ解説

ここでは、代表的な9種類の武道の特徴についてご紹介します。

柔道

柔道とは、柔術から派生した武道です。江戸時代に入ってから武術として発展した柔道は、1対1で競い、相手に投げ技や立ち技をかけます。現在は「一本」か「技あり」、または「反則負け」となった場合に勝敗が決まります。柔道は、学校の体育の授業でも取り入れられることがあります。

弓道

弓道とは大きな弓を用いて、矢を的に当てる武道です。一般的に弓道は、的中制と得点制の2つに分けられます。それぞれ、的に的中した数と、当たった得点数で勝敗が決まります。また、アーチェリーは採点制でおこなう大会もあり、審査員が態度や射形も合した点数で結果が決まります。

剣道

剣道は柔道と同様に、1対1で競う武道です。剣道着と防具を着用し、竹刀で3本勝負を行い勝敗を決めます。一般的に試合時間は5分間で、年齢によって異なります。

相撲道

相撲道とは相撲のことで、土俵のなかでまわしを身につけた力士が、1対1で組む武道です。土俵は神聖なものとされているため、古くから厳しい決まりなどがあります。

空手道

空手道は空手のことで、手や足を使い勝敗が決まる武道です。空手のルールは、相手がいる「組み手」と完全個人の「型」に分けられます。組み手は基本的に寸止めがルールですが、「実践空手」の場合は直接当てます。型は見えない相手を想像して、組み合わせた演武を披露します。このような空手を、「伝統空手」と言います。

そのなかにも、多くの流派が存在するのをご存知でしょうか。

伝統空手の代表的な流派

伝統空手には、「松濤館流」「剛柔流」「糸東流」「和道流」と代表的な流派があります。

「松濤館流」は、動き1つひとつがダイナミックで、広く浸透しているのが特徴です。「剛柔流」は近い間合いから技やつかみなどをする、守りの空手が特徴です。「糸東流」は、型の美しさが特徴です。「和道流」は、松涛館の技と柔術などが取り入れられた流派です。また、投技や足技が多いのも特徴です。

実践空手の代表的な流派

実践空手には、「極真会館」「新極真会」「極真館」「正道会館」「大道塾」と代表的な流派があります。

極真会館は、フルコンタクト空手の本家です。「新極真会」は身長や体重など細かく分けられており、幅広い年齢ができるのが特徴です。「極真館」は、顔面への攻撃が許可されているのが特徴です。「正道会館」はフルコンタクト空手が可能で、ほかよりも実践的なのが特徴です。「大道塾」は投げ技や寝技など、さまざまな技が取り入れられているのが特徴です。

合気道

合気道は空手や柔道と異なり、試合を行わない武道です。技を取る側と受ける側に分かれ、稽古をとおして体を動かし相手を制します。心身を成長させるのを目的とした武道のため、とくに性別や年齢を問わないのが特徴です。

なぎなた

なぎなたとは防具を身につけ、1対1で決められた部位を互いに早く打突する武道です。剣道と似ていますが、なぎなたはおよそ2メートルほどあり、竹刀よりも長いのが特徴です。

居合道

居合道とは、日本刀を扱う際の動きからできた武道です。居合道は室町時代に始まったといわれ、抜刀の一瞬にかけ修行が行われていたようです。試合の際は2名の出場者が前へ出て、模擬刀などを用いて、「修業の深さ」、「礼儀」、「技の正確さ」、「心構え」を審判が判定します。

少林寺拳法

少林寺拳法とは、戦後に宗道臣が創設した日本発祥の武道です。なかには誤解している方もいるようですが、中国の少林拳とは異なります。少林寺拳法は誰かを傷つけるものではなく、あくまでも攻撃から守るための護身術です。

武道を実践することで得られるメリット

ここまでさまざまな武道についてご紹介しましたが、武道を実践することでさまざまなメリットが期待できます。ここでは、メリットを1つひとつ見ていきましょう。

年齢・性別を問わず実践できる

武道の大きなメリットは、年齢・性別を問わず実践できることです。さらに、未経験の方でも参加ができ、武道をとおして護身術を学ぶことができます。

礼儀正しさや忍耐強さが身につく

「礼に始まり礼に終わる」という言葉のとおり、武道の世界では技術だけではなく礼節が重要とされています。相手にお辞儀をしたり、挨拶をしたりする

など、稽古のなかで礼儀正しさを身につけることができます。

また、何度も技を繰り返すなどの稽古をとおして、強い忍耐力を身につけることができます。

集中力の向上が期待できる

武道の世界には、「残心」という言葉があります。これは、どのような場面に攻撃されたときに対応できるような心構え、常に相手の動きに注意を払うものです。常に精神を研ぎ澄ますことで、集中力の向上に繋がります。

身体の柔軟性がアップする

武道は、肩甲骨や股関節などさまざまな関節を使うため、稽古で使い続けることで柔軟性の向上が期待できます。

新陳代謝が向上する

武道では日ごろ使わない筋肉や運動をすることで、新陳代謝の向上します。さらに、重い道着や防具を身につけることで、発汗作用を促し新陳代謝に繋がります。

さいごに

近年では空手や柔道といった武道がオリンピック競技に指定され、スポーツとして多くの人に浸透しています。

しかし、本来は武道=スポーツの意味とはすこし異なります。

武道は礼節や道徳を重んじ、武道の精神が大切とされています。例えば、合気道や少林寺拳法など競うのではなく、護身術や心を豊かにすること学ぶことができます。

スポーツは、スポーツ宣言日本とスポーツ基本法によると、運動をとおして競争や楽しむこと、人々との繋がりを深めるなどを目的としています。

武道と似ていますが、全く同じというわけではないのです。

競争などを意識せず、武道をとおして武道の精神を学びたい方や、心身を成長させたい方に最適です。

武道にはさまざまな種類があり、実践することで得られるメリットもあります。

ぜひ、気になる武道や自分に合ったものを見つけて、武道の精神に触れて心身をととのえましょう。