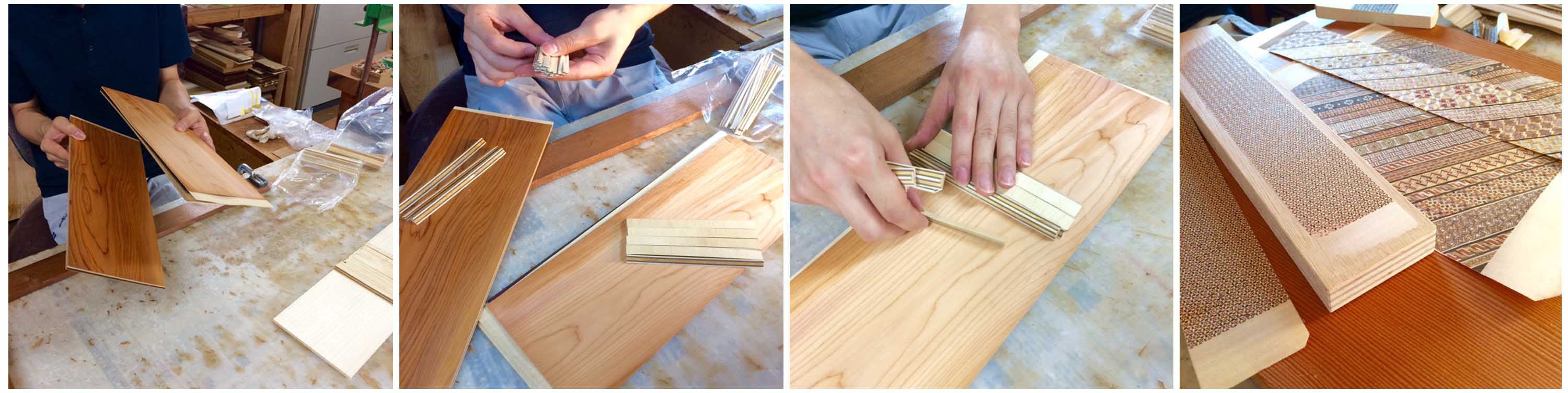

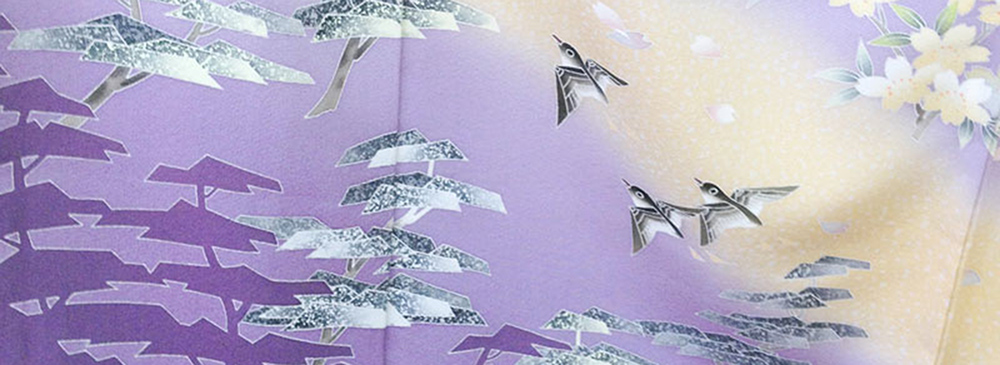

高い技術力が施され、国の伝統的工芸品に指定されている絹織物「西陣織」。

西陣織の品種は12種類あり、それぞれ製造工程と特徴が異なります。

この記事では、西陣織の歴史から名前の由来、特徴について詳しくご紹介します。

西陣織とは

美しい見た目と繊細な職人技が施された、日本が誇る伝統工芸品西陣織。

まずは、西陣織の特徴と名前の由来についてご紹介します。

西陣織の特徴

西陣織(にしじんおり)とは、京都で作られている先染(さきぞめ)の織物です。西陣織の西陣とは、京都市街の北部の上京区、北区を中心とした地域の名称で、実際に西陣という地域があるわけではありません。

具体的には、上京区・北区を中心に、おおよそ南は丸太町通、北は上賀茂、東は烏丸通、西は西大路通に囲まれた地域のことを指します。

西陣織の最大の特徴は、多品種少量生産ということです。西陣織は完成までに作業工程がいくつもあり、高い技術力が必要な高級品です。

そんな西陣織は、12種類の品種が西陣織1976年(昭和51年)に国の伝統的工芸品に指定されました。

西陣織の名前の由来

西陣織の名前の由来は、応仁の乱だといわれています。

当時、応仁の乱の影響で、京都から多くの織物職人たちが離れてしまいました。

戦乱が落ち着くと、やがてほかの地域へ避難していた職人たちが京都へ戻り、織物作りを再開します。

その際、西軍が陣を張っていた場所(つまり西陣)で再開したことから、西陣織と呼ばれるようになったようです。

西陣織の歴史

西陣織の歴史は非常に古く、古墳時代までさかのぼります。

5〜6世紀に大陸から渡来した秦氏の一族が、現在の京都に住みつきます。

その際に、養蚕と絹織物の技術を伝えたのが西陣織の始まりといわれています。

平安時代に入ると、朝廷では織部司(おりべつかさ)と呼ばれる役所が置かれます。これにともない、多くの職人を集め、綾や錦といった高級織物が生産されるようになります。

平安中期に入ると、朝廷での織物作りは衰退していきます。そして、朝廷で働いていた職人たちは離れ、大舎人町(おおとねりちょう)に住むようになり個人で織物業を営むようになります。

のちに大舎人町で誕生した織物を「大舎人綾」「大宮絹」と呼び、高級織物として珍重されてきました。

室町時代の中ごろになると京都では、東軍と西軍が争う1467年に応仁の乱が起こります。11年という長きに渡って繰り広げられたこの戦によって、大舎人町も壊滅状態となりました。職人たちは、戦火を逃れるために堺などの各地へ離散していきました。

戦乱が治まったのち、職人たちは西軍の本陣があった大宮今出川のあたりに再び集まり、織物業を再開します。地域の名前から「西陣織」と呼ばれるようになったといわれています。

安土桃山時代に入ると、明から織物の技術が入り、紋織(もんおり)と呼ばれる西陣織の基礎が確立します。

江戸時代に入り幕府の保護となったのち、さまざまな技術を取り入れてゆき、絹織物業が急速に発展していきました。

繁盛しにぎわっていた西陣織でしたが、江戸時代半ばを過ぎるとその勢いも落ち着いてしまいます。度重なる飢饉や二度の大火により、世の中も不安定となり、西陣織の需要も下がっていきます。

さらに追い打ちをかけるように、明治時代に都が東京に移された影響で勢いを失ってしまったようです。

そこで京都府は保護育成を図るため、西陣物産会社を設立します。日本から、佐倉常七 (さくらつねしち) 、井上伊兵衛 (いのうえいへえ) 、吉田忠七 (よしだちゅうしち)の3名の職人をフランスのリヨンに職人を派遣します。その後、ジャカード織物の技術を導入し近代化に成功します。そして、現在でも日本で最高級とされる地位を確固たるものにしました。

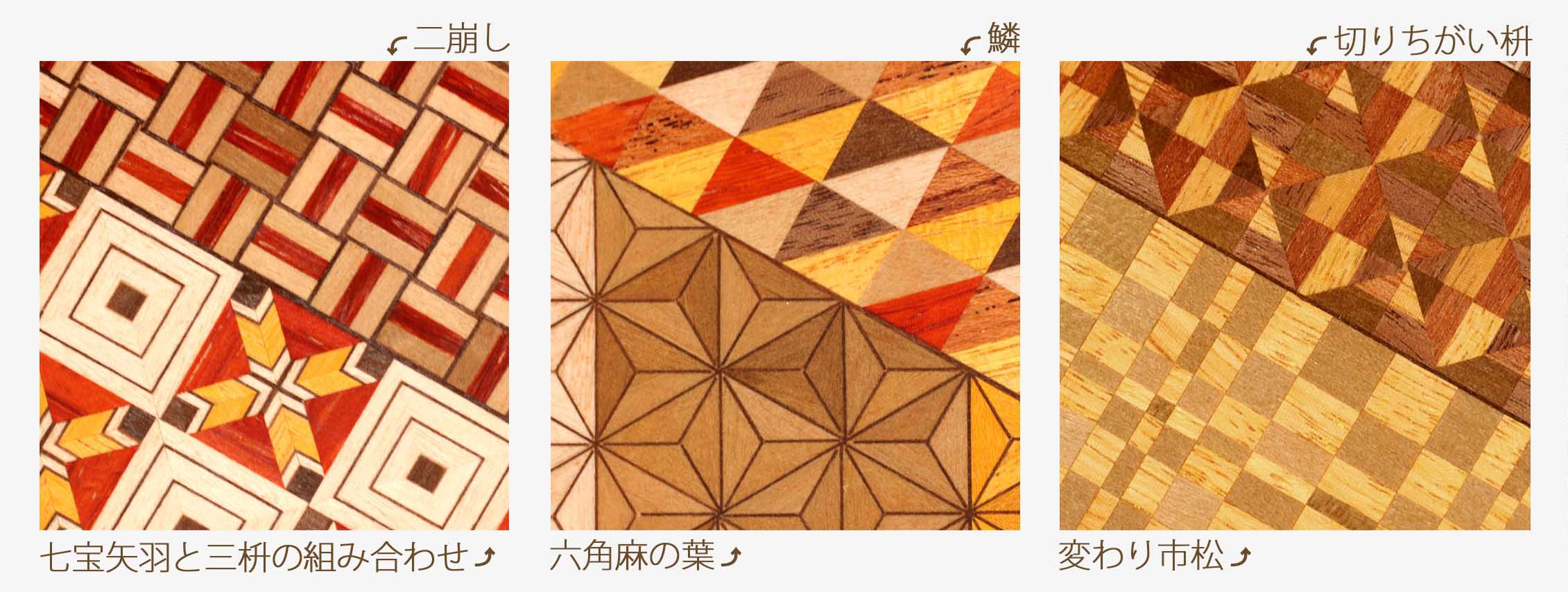

12種類ある品種の特徴

「西陣織の特徴」でも少し触れたように、12種類の品種が伝統的工芸品として指定されています。ここでは、それぞれ織物の特徴についてご紹介します。

経錦(たてしき)

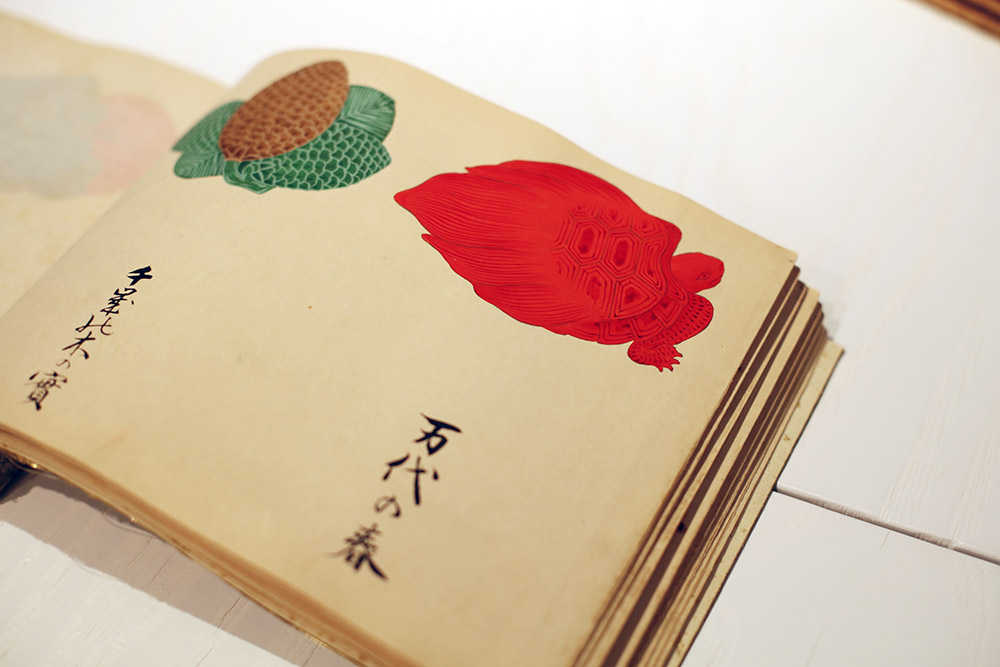

経錦とは、経糸(たていと)を用いて地の文様を織り出した織物です。また、いくつもの色を使った織物を錦と呼びます。

緯錦(ぬきにしき)

緯錦とは、さまざまな色の緯糸(よこいと)を用いて、大きな文様を織り出す織物です。経錦と同様に、いくつもの色を使った織物を錦と呼びます。

紬(つむぎ)

紬とは、真糸を手つむぎした糸を経糸、緯糸に用いて、手機で作りあげた平織のことです。

綴(つづれ)

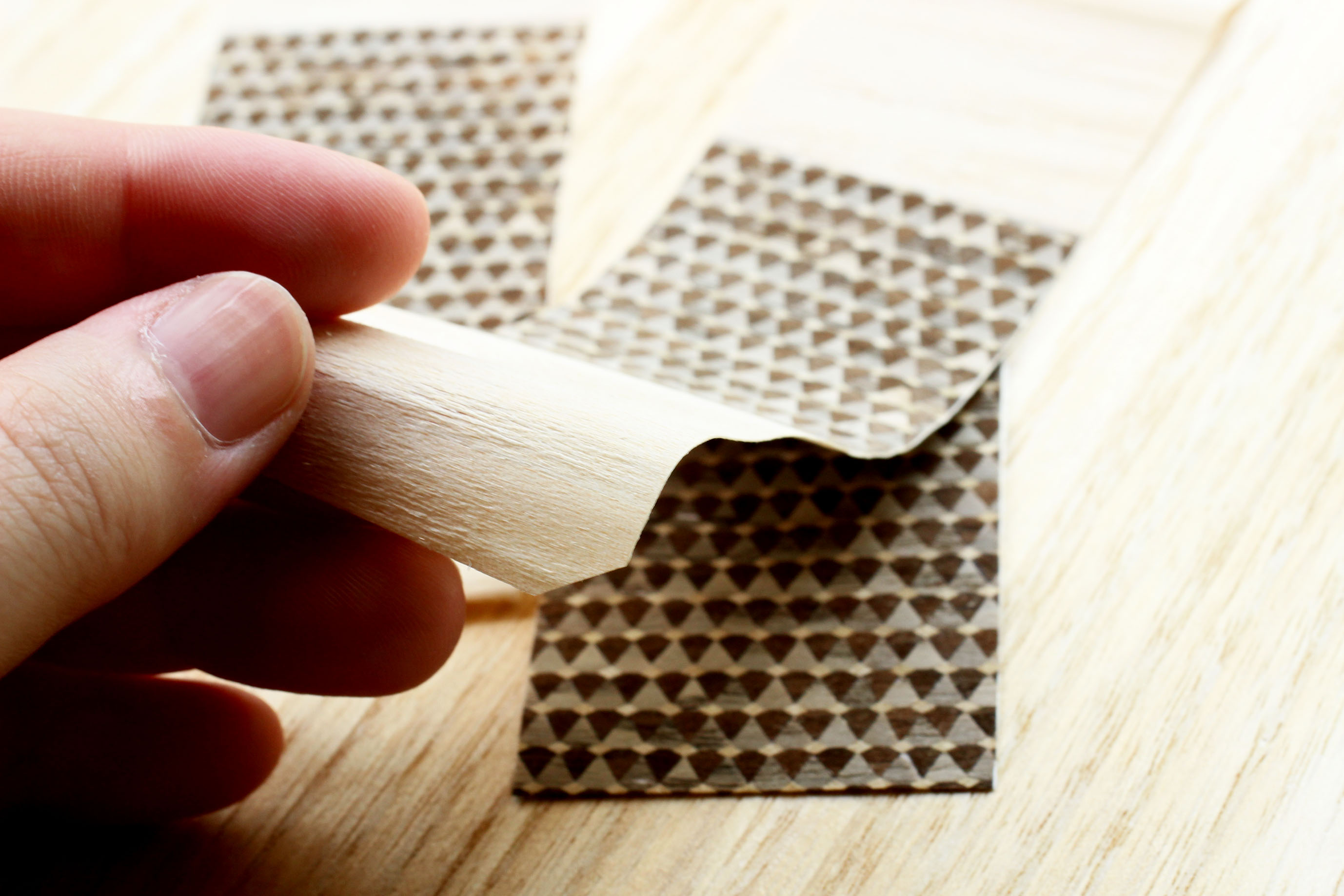

綴とは、緯糸(よこいと)のみで文様を織り出した織物をいいます。緯糸で経糸を包むようにするため、表面から経糸が見えないのが特徴です。そして、ノコギリの歯のようにギザギザとした爪で、1本づつ織り込んでいきます。手間のかかる作業のため、細かい文様のときは多くの時間を要します。

緞子(どんす)

緞子とは、経糸と緯糸5本づつ用いて織り出す織物です。織物の表面には経糸か緯糸を浮かせた、繻子織(しゅすおり)と呼ばれる技術が施されます。密度のある厚地な仕上がりで、光沢があるのが特徴です。

朱珍(しゅちん)

朱珍とは緞子と同様に、繻子織が用いられた織物です。しかし、緞子と異なり、地上げ紋がないのが特徴です。

紹巴(しょうは)

紹巴とは強く撚った糸を用いて、細かい杉綾状や山形状の地紋を織り出した織物です。

風通(ふうつう)

風通とは、いくつかの層になっているのが特徴的な織物です。織物の断面は一般的に一重ですが、風通の断面は二重、三重となっています。

綟り織(もじりおり)

綟り織とは、1本の経糸に絡み合った織り方です。からみ織とも呼ばれており、経糸と緯糸に隙間ができるのが特徴です。

本しぼ織り(ほんしぼおり)

本しぼ織りとは、練染した絹糸を用いた織物です。糊(のり)をつけて右左と交互に撚ってゆき、最後にぬるま湯でもみ、しぼを出します。

絣織(かすりおり)

絣織とは、経糸と緯糸に部分的に防染を施した織物です。

ビロード

ビロードとは最初に針金を折り込み、のちに針金の通った箇所の経糸を切り起毛させます。また、針金を引き抜き輪奈(ループ)を作る技法です。

肌で触れて感じる

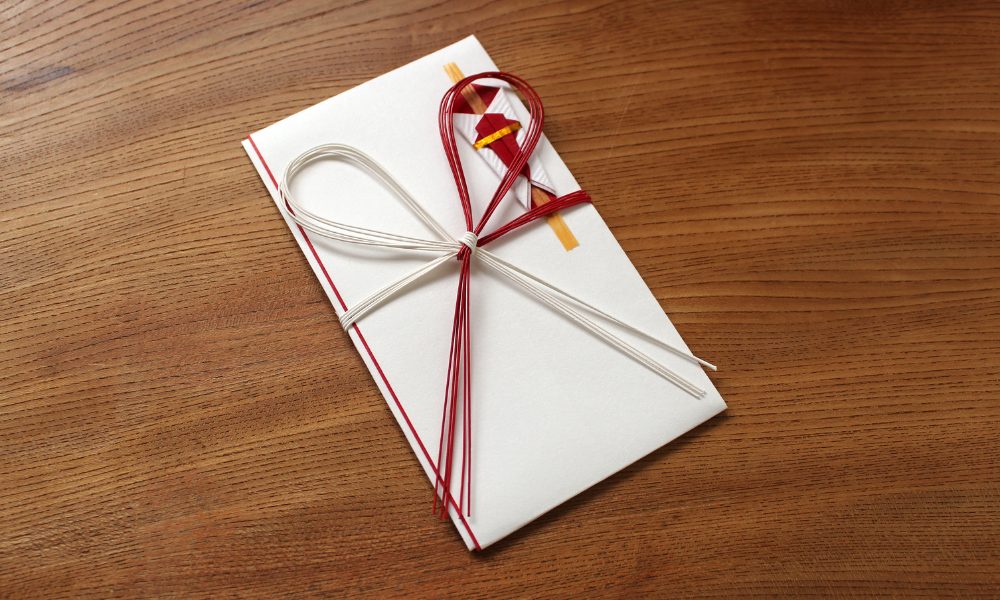

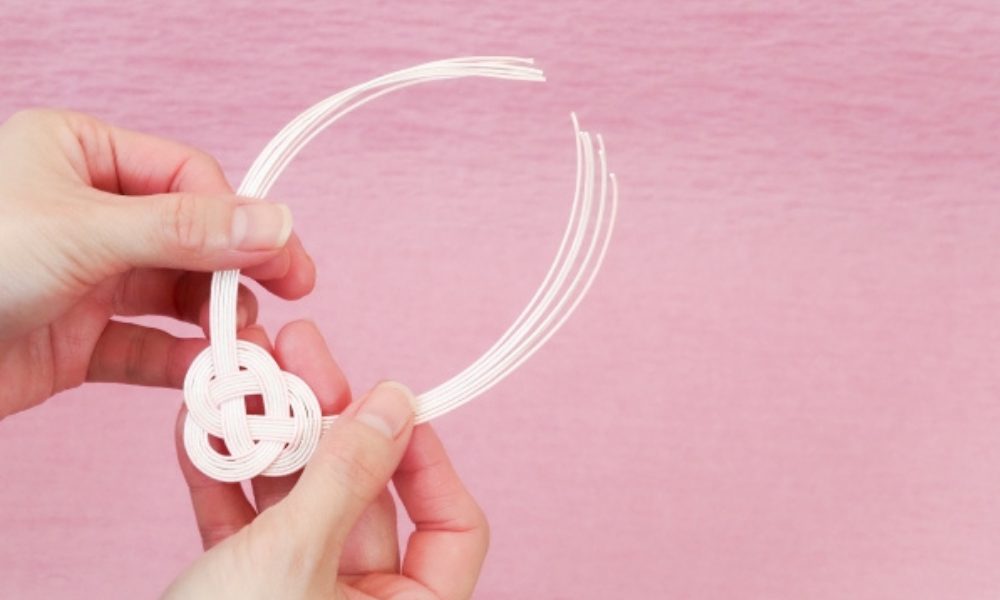

近年では、西陣織の技術を活かして着物以外にも、ネクタイやストールといった小物類も出ています。

伝統技術が施された西陣織は高価なため、気軽に手にできるものから試してみてはいかがでしょうか。

西陣織が産地の京都では、実際に西陣織を体験、見て学べる場所があります。

西陣織会館では、手織に触れたり、着物を着たりすることで西陣織を肌で感じることができます。京都へ旅行に行った際は、西陣織会館を訪れてみてくださいね。

バッグや扇子などの販売も行っているため、さまざまな視点からお楽しみいただけます。

京都に行く機会がある方は、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

▷「西陣織会館」の情報については、西陣織会館Webサイトをご確認ください。