「壱ポイント」は、伝統工芸品や和雑貨を扱うオンラインショップです。職人や作家の想いを伝え、皆様の生活に豊かさを提供していきます。誕生日・記念日・引き出物・内祝い・入学式・入社式など、特別な機会の贈り物にぜひご活用ください。

日本の匠にクリエイティブの源を聞くインタビュー特集『匠の道』。

第4回から第7回にかけては、北陸新幹線の開業1周年を記念した北陸特集を致します。その1回目に登場していただくのは、陶工房「北陶」(ほくとう)作家、飯田倫久(いいだ・みちひさ)さん。

加賀百万石の城下町、金沢。ここに、その工房はありました。

日本三名園のひとつに数えられる兼六園から歩くこと5分。MRO北陸放送の正面玄関の右手にある、瓦葺きの門をくぐると見えるのは金沢市の指定文化財、松風閣庭園。加賀藩の家老を務めた本多安房守の下屋敷跡でもあったここは「兼六園」の原型になったともいわれています。

この脇に居心地良さそうに構えるのが、陶工房「北陶」。

築300年以上が経った「刀蔵」を改装したものを工房とし、梁や柱はかつてのものが今なお現役。豊かな自然が残る庭園のなかにあってか、金沢市の中心にありながらも、まるで中世までタイムスリップしたかのような錯覚に陥ってしまうほど。

飯田倫久さんは、金沢の歴史が凝縮された美しいこの庭園内で陶器を生み出す作家。

1972年に金沢市で生まれ、1991年に石川県立工業高等学校卒業を機に陶芸家の父、飯田雪峰(いいだ・せっぽう)さんに師事。フランス・イタリア・スペインでの美術研修を経て、世界工芸コンペティションのグランプリ受賞や石川県現代美術展最高賞を受賞するなど、まさしく金沢美術の最前線に立っています。

金沢といえば有名なのが、九谷焼や大樋焼。

北陶では一体、どのような焼き物を手がけるのでしょう。「うちじゃ、いわゆる〝何々焼き〟という名はないんですよ。父の考えで、土という素材そのものを大事にしたいという思いがある。敢えて言うなら〝土モノ〟というか。きらびやかな九谷の世界とはまた異なる、土の素朴さに目を向けていきたい」と倫久さん。

なんとも意外な返答ですね。

しかしそんな北陶の志は、倫久さんが手がける一風変わったシリーズから見てとれました。「ぼくは学生の頃、彫刻をやっていたんです。それもあって、いわゆる陶器のほか、オブジェクト的なものも作る。たとえば毎年、干支をデフォルメしたものだとか」

そう言って見せてくれたのは、アトリエの作業台でひときわ目を輝かせた、幾匹もの〝猿〟。極端なほど先の伸びた口周り、ころっと小粒のまなこ。まるでアニメの世界から飛び出したかのような表情に、ポージング。

これほど愉快な猿、そして陶器を見たことはありますか?

いわゆる伝統技法にこだわることなく、土という素材そのものと向き合う姿勢は別の角度で見たとき、北陶の活動そのものにも表われています。「うちのアトリエでは作家活動のほか、教室もやっていて。石川県民に陶芸を広めるということを、うちの父は続けてきた」

ブランドや作家性よりも大切なのは、陶芸を広めること。これを原点にしながら、北陶は今日も人々と陶器を繋げる役割を果たします。「金沢の文化が素晴らしいのは、市民が趣味で陶芸や生け花、お茶をやる文化が根づいている。それが石川県の深みになっていると思います」

しかし家庭はいまや、プラスチックなどが一般的になりつつあるのも事実。そんな時代において、倫久さんは陶器の存在をどう捉えているのでしょう。

「一番分かりやすい例でいうと、茶道が挙げられる。お茶を立てて、それを渡して、飲んでもらう。お茶席って喋らんがいね? 陶器にお茶を入れて、亭主が心を込めて伝えたいことを込めて、それを飲んでもらう。そしてご馳走様でしたと。そのツールになるのがお茶碗。言葉にできないものを込めて感じてもらうことができるのが、陶器やと俺は思う」

「家庭内でいったら、今日もお疲れさまといって、母親が子どもに食事を盛るときに使われるのは大体が陶器。また頑張ってね、といった温もりも込められたツールやと思う」

親と過ごす子ども時代こそ日常の一場面に過ぎない、食卓のワンシーン。その中において、親と子の言葉を越えた繋がりとして、陶器は機能する。

なるほど、すとんと腑に落ちました。

人と陶器の関係について、さらに聞かせてくれました。

「原点は縄文土器にあると思っていて。穀物を保存するため、そして神様に捧げる祭器として縄文土器は作られた。言葉にできんものを捧げる。そういう人と陶器の繋がりが何千年にもわたって伝えられてきた。初めは神様とのコミュニケーションツールだったものが、茶道にも、家庭の一場面にもなっていて。だから陶器は、生活環境と切っても切れない関係やと思う」

せっかくなので、陶器の原点でもある縄文土器について、もっと聞きましょう。

かねてより陶芸家に訊いてみたいことがありました。それは陶芸のプロから見て、縄文土器が一体どんなレベルのものなのかということ。

「すごいよ。まず造形性が並外れとる。なかでも火焔式土器とか、火の飛び散る一瞬を見てカタチにしたわけでしょう。当たり前だけど、写真で静止した瞬間が見られるわけでもない時代に」

昨年末、葛飾北斎の描いた大波が、現代のハイスピードカメラで写したものと大差ないことが話題になりましたが、さらに数千年を遡る縄文時代からすでに、日本人の写実性が並はずれたものであったことを、倫久さんは瞳を輝かせながら語ってくれました。

話はさらに、陶器と火の関わり合いに続きます。

「焼き物がすごいのは、最後は火に委ねるんやね。窯に入れて焼く。その中は手で触れない。火の神様がいるとしたら、そこに委ねる」

「日本には火葬という文化があって。人が亡くなれば、火で燃やすことで天国に行く。でも焼き物は窯に入れたら、美しくなって出てくる。ということは、人の肉体は焼くことで確かに無くなってしまうけれど、本当は目に見えないところで浄化されていくんじゃないか。焼き物にはそういうのが出やすい。そう考えると、素敵やがいね」

陶器は、言葉に代わる感謝の気持ちを、大切な人に捧げるためのツール。

そこに銘柄や作家性は必要なく。土を愛でるところから始め、心を込めて作ろう。それは作家だけでなく、どんな人でも楽しめること。ともに土に触れ、火という素晴らしい大地の力を借りながら、気持ちを詰め、器を作ろう。大切な方をお迎えしたとき、その器を通して気持ちを伝えよう。

土に生命の息吹が閉じ込められる現場に立ち会った私たちが目撃したのは、縄文時代から脈々と受け継がれる〝感謝のツール〟としての陶器を大切にする「北陶」のまなざしでした。

『北陶』は石川県金沢市にある陶工房。3名の作家が在籍し、講師活動の他、自らの作品製作を行なう。また会員制の陶芸教室を月曜日から土曜日まで毎日開催。受講生の中からは多くの陶芸作家を輩出しており、本格的な技術と知識を学ぶことができる。

1972年 石川県金沢市出身。 1991年 石川県立工業高等学校 工芸科卒。同年、父・飯田雪峰のもと北陶へ。陶芸の道に入る。 日展入選、現代工芸展本会員賞、現代美術展最高賞、 世界工芸コンペグランプリ他、受賞暦多数。日展 会友 現代工芸美術作家協会 本会員。石川県美術文化協会 会員。石川県陶芸協会 会員。金沢市工芸協会 会員。

「一度は訪れたい、日本のいいところ」を実際に訪れ、その町の様子を紹介する「和さんぽ」。第1回目の訪問地は、三重県の伊勢です。

東京方面からならば、東海道新幹線に乗り、名古屋で乗り換えて約3時間。関西方面からならば、京都や大阪から近鉄特急に乗り、約2時間。

新幹線と電車に揺られ、降り立ったのは伊勢市駅。これから、伊勢の魅力を探す旅がはじまります。

伊勢神宮は外宮→内宮の順に

伊勢といえば、誰もが思い浮かべるのは、伊勢神宮への参拝。

伊勢に来たからには、はずせないその場所を、まずは目指すことにしました。

伊勢神宮は正式には「神宮」といい、通称、内宮(ないくう)といわれる皇大神宮(こうたいじんぐう)と、通称、外宮(げくう)といわれる豊受大神宮(とようけだいじんぐう)を中心とする125のお社(やしろ)の総称のことをいいます。

そして、参拝の順番には決まりがあり、外宮、内宮の順に行うのがならわし。そのため、外宮の最寄り駅である伊勢市駅に降りたというわけなのです。

下宮の入口につながる火除橋(ひよけばし)に到着したら、鳥居をくぐる前にしなくてはいけないのが、手水舎で心身を清めることです。

いざ鳥居をくぐり、敷き詰められた玉砂利を踏みしめながら参道をしばらく歩くと、正宮(しょうぐう)にたどり着きます。

ところで、正宮には、おさいせん箱が設けられていないことをご存知でしょうか。

それは、かつては天皇陛下以外のお供えが許されていなかったため、今もその名残で設置されていないのだといいます。代わりに白い布が敷かれているので、おさいせんはそこに納めます。

お参りというと、ついつい私利私欲を出して、あれこれお願いごとをしてしまいがちですが、正宮での個人的なお願いは避けましょう。

とはいえ、がっかりすることはありません。

個人的なお願いごとは、同じ敷地内にある多賀宮(たかのみや)でするとよい、といわれているのです。

その多賀宮は、正宮の向かいの脇道をしばし進むと98段の石段があらわれ、それを上った先にあります。

次に向かうは、皇室の御祖神(みおやのかみ)である天照大御神(あまてらすおおみかみ)が祀られている内宮。

内宮の表玄関に当たる宇治橋は「神聖な世界への架け橋」といわれています。

下宮と同じように、参道、手水舎の順に歩みを進め、いくつもの鳥居をくぐり、正宮を目指します。

「鳥居をくぐるたびに、神様に近づく」というのを何かで読んだことがありますが、実際に歩いていると、まさにその通りだと感じ、身が引き締まる思いがします。

そんなことを考えていると、石段が目に入ってきました。その石段を上りきった先にあるのが正宮です。

下宮と同じく「二拝二拍手一拝」で参拝を終えたら、正宮の次に格式が高いといわれる荒祭宮(あらまつりのみや)へ。

困ったときに助けてくれたり、長生きさせてくれたりする神様として地元では崇められているそうです。

ここで、伊勢神宮ならではの祭りごと「式年遷宮(しきねんせんぐう)」についても軽く触れておきましょう。

式年遷宮とは、20年に一度、神様の住まいを造り替え、神様が引っ越しをするというもの。これには、なんと8年もの歳月を費やし、30以上ものお祭りや行事が行われるというから驚きです。

伊勢神宮は、社殿ひとつをとっても、使用木材はどこで手に入れるのか、どんな樹種が使われるのか、どうやって運ばれるのか、どんな建築様式で建てられるのかなど、興味はこと欠かないし、内宮と下宮を対比させて見るのもおもしろいものです。

こうしたさまざまな知識が増えると視点も変わるでしょうし、次の式年遷宮までの20年の月日の間に経年変化をして、深みの増した姿を見るのも楽しみのひとつでしょう。

何度も訪れたくなってしまう理由は、そんなところにもあるのかもしれません。

左右に店が連なる楽しい「おはらい町」

内宮の目の前にある「おはらい町」は、五十鈴川(いすずがわ)に沿って約800メートルも続いていて、多くの人でにぎわう通りには、たくさんの魅力的な店が立ち並んでいます。

江戸時代には、御師(おんし:神宮と全国の信仰者の間をとりもった人のこと)の館がこの通りに多くあり、御師は、神宮に代わって、おはらいや歌舞などによる祈祷を行ったことから「おはらい町」と呼ばれているそうです。

おはらい町には、飲食店やみやげもの店が数多く立ち並び、多くの人でにぎわっていました。

伝統工芸品である伊賀くみひもの「くみひも平井」や、松坂もめんを使った製品がそろう「もめんや藍」をのぞいたり、伊勢名物のういろ(米粉に砂糖などを加えて蒸した菓子で、もちもちとした食感が特徴)が手に入る「虎屋ういろ」でおみやげを買ったり、懐かしいだるま落としやけん玉、こまなどの伊勢玩具にふれたりしながら歩くと、あっという間にときが過ぎてしまいます。

途中、藤屋窓月堂の伊勢銘菓「利休饅頭」を買って、みんなでひと口ずつ味見。仲間との旅ならば、こんなふうにちょこっと食べができて、それもまた、旅の思い出になり、楽しいものです。

おはらい町では、この地特有の建築様式が見られ、景観を損ねないよう、郵便局やコンビニエンスストア、銀行までもまわりとなじむ造りになっているので、どこに潜んでいるのか探しながら歩くのも、楽しみのひとつです。

おはらい町のちょうど真ん中で、ひと際にぎわいを見せるのが「おかげ横丁」です。ここにも、名産品や工芸品、おみやげものなどを扱う多くの店が軒を連ねています。

海藻類の専門店「みえぎょれん販売」に、あおさのりを求めて立ち寄ると、「生産量は三重が日本一で、全国の60%くらいを占めているのよ。みそ汁に入れるのは定番だけど、軽く戻して絞り、野菜と合わせてかき揚げにするのもおいしいわよ」なんていう話を聞くことができました。

「伊勢醤油本舗」では、三重県産の豆、小麦にこだわって仕込んでいるという伊勢醤油を発見。味見をさせてもらうと、香りが高く、塩味だけが主張するのではなく、バランスのとれたまろやかさを感じました。

そして、手軽な小瓶をおみやげに、と1本購入したのでした。

昼食とおやつは伊勢の名物を。

夕食は地元の人おすすめの料理屋へ

旅といえば、食事も楽しみのひとつです。

昼食は、おはらい町通りの中ほどにある、てこね寿しの「すし久」へ。てこね寿しは、伊勢の郷土料理のひとつで、昔、この地の漁師さんが釣ったかつおを船上でさばいてしょうゆに漬け、すしめしとかつおを手で混ぜて食べたことが名前の由来とされているそうです。

すし久は、味はさることながら、その趣のある建物にも興味をそそられます。

それもそのはず、この建物は明治2年の式年遷宮のときに出た宇治橋の古材を使って建てられているのだそう。明治時代の参拝者が歩いただろう橋の材が、もしかしたら床板になり、私たちも歩いているかもしれないと想像すると、なんともロマンがあります。

おやつにと立ち寄ったのは、伊勢に本店をかまえる「赤福」。ここでは、冬限定の赤福ぜんざいをいただきました。

ところで、赤福には、月に一度だけしか販売しない「朔日餅(ついたちもち)」があるということをご存知でしょうか。

伊勢には、毎月1日に神宮に参拝するという「朔日参り」という風習があり、このときにだけ販売されるのが、かの朔日餅なのです。

ラインナップは毎月変わるため、全部で12種。伊勢の人もお気に入りの月があるそうで、何千人もの人が五十鈴川に沿って列をなし、整理券も配られるほど大人気なのだと、地元の人が教えてくれました。

夕食は、タクシーの運転手さんおすすめの、魚がおいしく食べられる日本料理店「倭庵黒石(やまとあんくろいし)」へ。

もし少人数で訪れたならば、この店はカウンターに座るのがおすすめです。なぜならば、とても気さくなお店の大将と仲よくなれるからです。

偶然とはいえカウンターに案内されたわたしたちも、おいしい料理に舌鼓を打ちながら、大将との会話を楽しんだのでした。

閉店の時間も近づき、そろそろ失礼しようと席を立つと、「宿まで送っていくよ」と大将。

その親切がとてもうれしかったので、車内で礼をいうと、「親切だと喜んでくれるならば、それを次の誰かにすればいいんだよ」と、なんともかっこいい返事。

食事にきたのをきっかけに、こうして仲よくなれるのは、なにものにも代えがたい喜びで、「旅の楽しみはやはり地元の人との触れ合いだ」と確信したのはいうまでもありません。

伊勢の見どころ、寄り道どころ

伊勢の人がよく訪れるという「松尾観音寺」。

ここは日本最古の厄除観音といわれ、龍神伝説(寺が火災にあったときに、本堂裏の龍神池から雄と雌の龍神様があらわれ、観音様を助けたという伝説)でも有名な寺です。

ここへ来た目的は、本堂の床に龍の顔が浮き立って見えるという不思議な現象を見るためです。参拝を行い、噂の龍を探すと、向かって右手側に龍の姿が浮き出た床板が目にとまりました。

「踏んでしまうから囲ったらどうだ、というご意見もいただくのですが、床板に浮き出てきたのは何かのメッセージだと思っているんです。足元を正していきましょうとか、自分の足で歩んでいきましょうとかね。だから知らずに踏んでしまうのはきっとお許しくださると思っています」と、寺の方が話してくれました。

ちょっと寄り道するならば、河崎界隈の町並みもいいでしょう。

河崎は、伊勢市を流れる勢田川(せたがわ)の水運を使用して多くの問屋さんが立ち並び、かつてにぎわいを見せたところです。今でも、古い蔵などが残っていて、当時の面影をうかがい知ることができます。

河崎では、ふいに地元のお母さんに声をかけられました。

初代が米問屋で、明治期に建てられた母屋に今も住んでいるというので、伊勢に着いたときからずっと気になっていた、家々の軒先でよく目にする「しめ飾り」について聞いてみたところ、こんなことを教えてくれました。

「お正月も過ぎたのにずっと飾っているのは不思議かもしれないけれど、これは、このあたりの風習なのよ。12月の暮れに新しくして、1年間ずっと飾ったままにしておくの。無病息災や家内安全の願いを込め、厄除けとして飾るの」

お母さんと別れて歩いていると、今度は自転車に乗ったお父さんから「案内をしようか」と声がかかりました。どうやら伊勢は、とても気さくな人が多いようです。

お父さんのおすすめは、「相当古いよ」という老舗和菓子屋「幡田屋(はりたや)」。「そうそう、あそこは包装紙がすてきなんだ。もらいに行ってきな」と促され、おいしそうな和菓子を買い、包装紙を1枚いただきました。

それは、金の線で江戸時代の伊勢の地図が描かれた、美しい藤色の包装紙でした。

お父さんが河崎にきたらここにという一軒は、せともの屋の「和具屋」。家の外にある看板によると、母屋と土蔵は1757年の建築。

「今から250年以上も前なんだからすごいだろ? アメリカの建国よりも前なんだから」というお父さんの言葉に妙にうなずいてしまうのでした。

伊勢の旅のアドバイス

- 下宮と内宮の参拝は時間配分に気をつけて

下宮も内宮もしっかり見ようと思うと時間がとてもかかるので、時間が限られている旅では、時計と相談しながら行動するように気をつけましょう。

- 下宮と内宮の参拝は案内人と回るのもおすすめ

下宮や内宮を歩いていると、「お伊勢さん観光案内人」と書かれたはっぴを着ている人を見かけます。

こうした案内サービスを利用すると、知らないことを教えてくれたり、疑問に答えてくれたりするので、自分たちだけで回るのとは違うおもしろさが味わえるのがいいところ。

無料のものもあるし、外国人に対応してくれるところもあります。

- おはらい町は夕方には店じまい

おはらい町あたり一帯は、夕方4時半くらいから徐々に店じまいがはじまり、5時半も回るころには、ほぼ閉まってしまいます(8、9月の夏場は、夕方6時まで営業)。

ゆっくり見ていると、あっという間に時間が過ぎてしまうので、買いそびれのないように、計画的に歩きましょう。

- 宿泊は1泊2日か2泊3日

伊勢神宮とその周辺だけを回るならば1泊2日あれば十分足りるでしょう。しかし、さまざまな寺社を巡りたい人や、ひとつひとつをじっくり見たい人はもう1泊するか、帰りの新幹線や電車の時刻を遅くするのがおすすめです。

日本の匠にクリエイティブの源を聞くインタビュー特集『匠の道』。

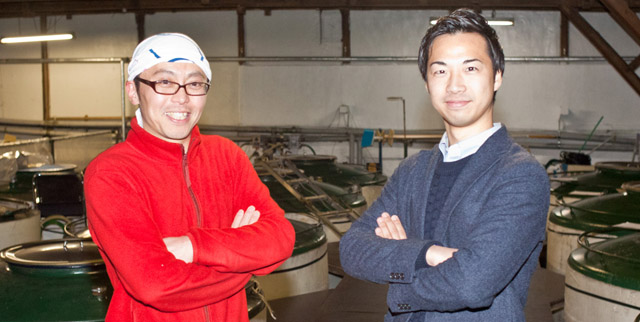

第3回にお話を聞いたのは、豊島屋酒造株式会社の営業部部長、田中孝治(たなか・たかはる)さんと、株式会社アンカーマン代表取締役の和田直人(わだ・なおと)さんです。

日本国内のみならず、世界的にも「SAKE」という名で急速に親しまれつつある日本酒。

その醸造元ともなれば、いかにもコンクリートジャングルからかけ離れた環境を想像しがち。しかし都内に「江戸、東京の酒」を造り続ける酒蔵が存在し、しかも実際に訪れることができ、その製造工程の見学はもちろん、造りたてのお酒を飲めるという「酒蔵見学ツアー」まで開催されていること、ご存知でしたか?

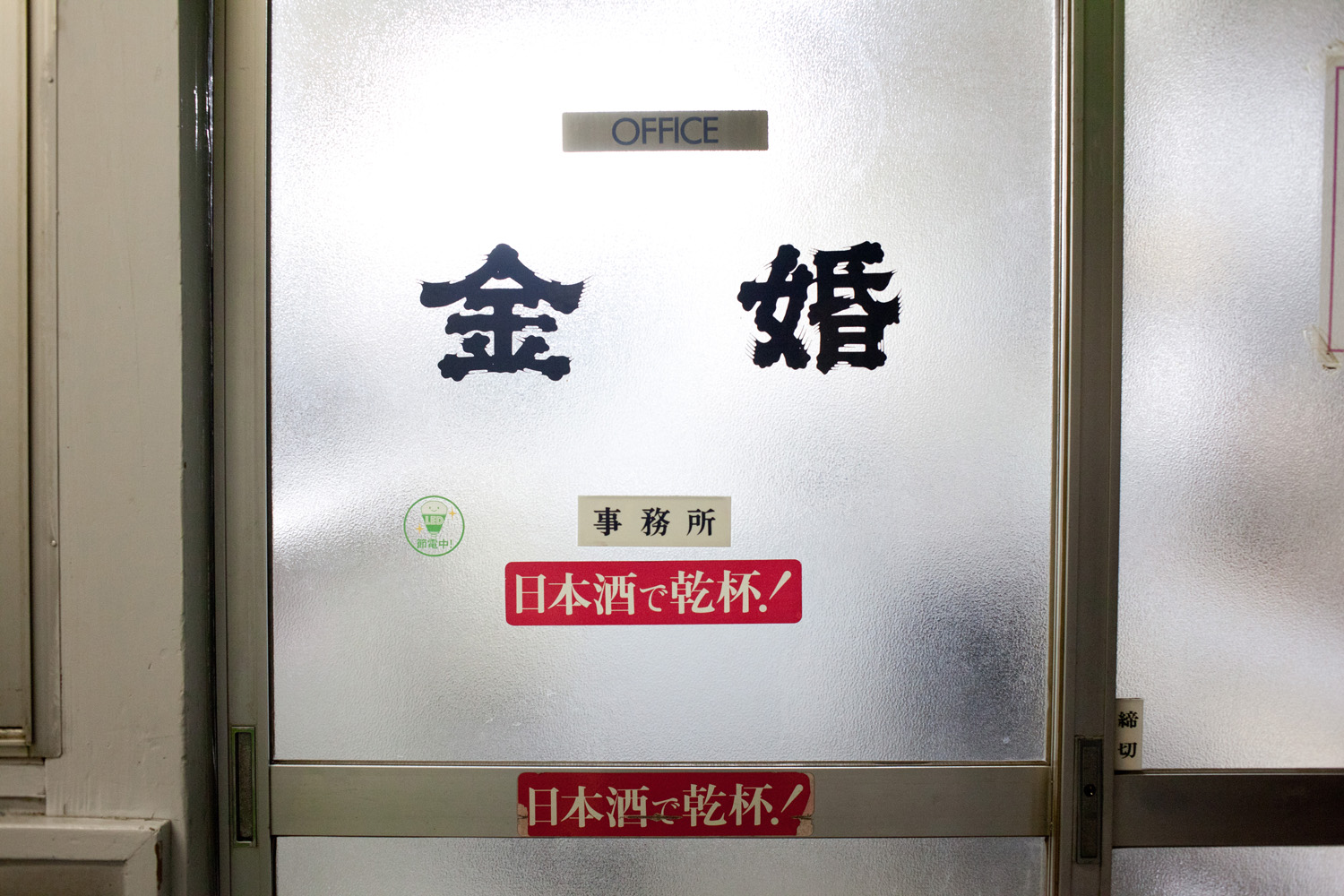

東村山市にある酒蔵、豊島屋酒造は1596年の創業以来、明治神宮の御神酒(おみき)にも採用される銘柄『金婚正宗』を世に送り出しながらも、近年では地酒専門店のみに卸す地酒銘柄『屋守』(おくのかみ)を新たに生み出したりと、まさに温故知新の老舗酒蔵。

対するアンカーマンは「日本酒を世界へ」をビジョンに掲げ、蔵元と海外をつなぐ架け橋となるべく、主に外国人観光客を対象とした酒蔵ツーリズムを企画・運営するベンチャー企業。

この2社がタッグを組むことから始まった酒蔵ツアーには、世界中から熱狂的なSAKEファンが集います。

代々続く歴史のバトンを受け取りながらも、自らの代で新銘柄『屋守』を開発し、新たに東京発の地酒として売り出すと同時に、海外からの訪問客を受け入れる豊島屋酒造。なぜそこまでして、伝統と改革のふたつに真っ向から立ち向かうのか。

その背景には思いがけない秘話がありました。

日本酒を世界に伝える

2013年、観光庁は新たに「酒蔵ツーリズム推進協議会」を発足させました。

これは酒蔵開放や酒蔵体験を通じて、観光資源として大きなポテンシャルを持つ日本酒の魅力を外国人にも知ってもらおうという取り組み。この協議会メンバーの一人であり、自身でも酒蔵ツーリズム事業や蔵元の輸出支援に携わるのが、アンカーマンの和田直人さんです。

「観光客向けに酒蔵見学ツアーを企画するにあたって、全国の酒蔵を100ヵ所ほど回りました。大事にしたかったのは〝お酒ができあがる過程を体験〟してもらうこと」

「そこで、私が掲げた条件は3つ。第一にお酒が美味しいこと。第二にアクセスがいいこと。空港からすぐ訪問できるのは、観光客にとって大きなメリットですよね。第三に、いかにも酒蔵に来た!と感じられるような雰囲気があること。豊島屋さんは三つすべてが揃っているんです」

和田さんが初めて豊島屋酒造を訪れたのは、2014年のお盆明けのこと。

「和田さんが酒蔵見学に来て下さって。外国の方を日本の文化に触れさせたいから、酒蔵ツーリズムをすることはできますか?と。もちろん!と答えた」と田中さん。

もともと豊島屋酒造では、外からではなかなか見えない酒蔵の仕事を知ってもらいたいと、2010年辺りから蔵を一般公開し、製造工程を見学してもらうイベントを開催していました。現在はそこにアンカーマンからの観光客も加わることで、ただお酒を造るためだけの酒蔵でなく、お酒を愛する人々の収束地点にもなりつつあります。

「蔵のなかでは見学にとどまらず、体験もしてもらいます。たとえばタンクに1本だけ立った櫂棒を、こういうやり方でやるんだぞと。はたから見る分には簡単そうだけれど、実際にやってみるとバランスは悪いし、もろみがうまく上がってこない。そういうところに新しい刺激があるみたいで、皆さん驚きながらも楽しんでいかれますね」

和田さん、訪れた方々の反応はいかなるものですか?

「ツアーに参加される方々は、ただ酔っ払えればオッケーという訳じゃなくて。もっと裏側を知りたい。とりわけ麹造りに興味を持ちますね。たとえば、数時間おきに麹の温度や湿度を管理することを、田中さんが〝赤ちゃんを世話するように〟と説明されたとき、皆さんとても関心されていました」

現在、酒蔵見学ツアーは月に数回。外国人の方だけを連れてくることもあれば、日本人とのミックスで連れてくることもあるのだそう。「アンカーマンという社名には〝船の碇〟と〝リレーのアンカー〟をかけています。バトンを受け取る最後の人として、日本酒の素晴らしさを世界に伝えていきたい」

それほどまでの熱意で、和田さんが世界に伝えたいという豊島屋酒造。そこには一体どのような歴史が詰まっているのでしょう?

「歴史の影にアイデアあり」豊島屋400年の物語

時は1596年。豊臣秀吉から徳川家康へ政権が揺れ動かんという激動の時代に産声を上げたのが、豊島屋でした。初めから清酒醸造をしていたわけではなく、まずは居酒屋として始まったといいます。

創業者、豊島屋十右衛門(としまや・じゅうえもん)が商いの場所に選んだのは、江戸城大改修のために荷揚げ場として造られた、神田鎌倉河岸。大改修に関わる職人たちなどを相手に、関西から卸した酒をとても安く提供したのです。

お酒を破格で売りながら、豆腐にミソを塗ったものを焼いた「豆腐田楽」をつまみとして提供したことから、豊島屋は居酒屋の元祖といわれています。そして薄利多売を実現できたのは、空いた酒樽をしょう油屋やミソ屋に売る「リサイクル業」で儲けを出していたからだとも。

そのほか、3月3日の「桃の節句」には、ひな壇を眺めながら「白酒」を飲みますよね。

驚くべきことに、この白酒もまた豊島屋にルーツがあるといわれています。ある夜、夢枕に立ったおひな様から伝授されたという十右衛門。これを桃の節句の前に売り出したところ、評判がまたたく間に広がり、「山なれば富士、白酒なれば豊島屋」と詠まれるほど江戸の名物になったとか。

おひな様にお供えするお酒として白酒が用意されるようになったのは、その名残りだそうです。

東京の酒舗としては最古、江戸に店を出した時期で考えれば東京最古の企業といわれる豊島屋ですが、清酒醸造を始めたのは明治時代のこと。当時は兵庫県の灘地方に拠点を置いていた豊島屋の酒蔵でしたが、昭和初期に現在の拠点である東村山市に移転させ、富士山からの伏流水を井戸からくみ上げ、かの有名な『金婚』を生み出します。

現在は明治神宮、神田明神、日枝神社に御神酒(おみき)として納められる唯一の清酒として親しまれる『金婚』。結婚式で酒樽を木づちで叩いて開ける「鏡開き」も、豊島屋が始めたそうな。

豊島屋400年の歴史は、歴代経営者たちのかくも多彩かつ画期的なアイデアによって支えられていたのです。

酒造りで最も大切なのは「麹造り」

今回話を聞かせてくれた田中孝治さんは、豊島屋の酒蔵として昭和初期に分社設立された豊島屋酒造株式会社の次期4代目蔵元。日本酒ファンの喉をうならせる地酒銘柄『屋守』(おくのかみ)の産みの親でもあります。

「豊島屋酒造では、杜氏(とうじ)以下、頭、船場、酛場(もとば)、元場、釜屋の5名と酒造りに携わっています。私は麹(こうじ)の世話人。麹は赤ん坊のように数時間おきの世話が必要。毎日欠かさず、朝から夜中まで、麹の成長に合わせて世話をしなければならない」と田中さん。

「いまは消費者側に取捨選択の意志がしっかりとある時代。そこに向けて自己主張の強いものを打ち出すとなると、手間暇かけなければならないところが自ずと見えてきて。そうなると最も大切なのが麹造り。それが私の役割になりました」

麹造りについて、アンカーマンの和田さんが教えてくれました。

「麹は酒蔵で造るもの。蒸したお米に麹菌を振りかけて、培養していく。この培養がなかなか難しい。〝一麹、二もと、三造り〟という言葉があるように、一番大切なのが麹造りなんです。ここを失敗すると全てがおじゃん。麹造りを疎かにする造り手はだれ一人いません」

麹の世話から始まり、最終的な味、醸造のタイミング。そのすべては田中さんの判断に委ねられます。いっときも気の緩みが許されない重要な役割を一手に担う田中さんですが、意外なことに、4代目として家業を継いだのは27歳の頃でした。

家業を背負い、突き進んできた14年間

家業を継ぐ――。マイナスに言い換えれば、あらかじめ敷かれたレールの上を走ること。

なによりもトラックで全国を回る物流の仕事に憧れてきた田中さんにとって、日夜酒蔵に篭もる家業は自身の憧れの真逆ともいえるもの。若い時分こそ、それが魅力的に見えることはなかったといいます。

「辛かった記憶は小学校の冬休み。クラスの皆は、スキー行きました、温泉行きましたというなか、私だけなにもない。仕方ないですよね、両親は毎日、蔵に篭もるわけですから。とりわけ母は蔵人のために毎日3食のまかないを作り、うちに帰れば祖父母と私たちのご飯を作って、また蔵に戻る。そんな母の過酷な姿を見て育ったから、若い頃は家業を継ごうとも思いませんでした」

高校卒業後は家業を継ぐことなく、自分で見つけた仕事に就きます。しかし数年後、ようやく新天地を目指すというタイミングでお祖父様が倒れ、入院騒ぎに。

「日に日に、元気がなくなっていく。そんな或る日、おじいが『孫と一緒に酒を造るのが夢だったなァ……』と私に言うんです。その言葉が、胸の奥底でずっと引っかかって。父からも切り出され、ようやく決心ついたのが27歳。11月1日をもって家業に入りました」

いよいよ覚悟を決めた田中さんでしたが、家業とはいえ、はたから見るのと実際にやるのとでは、まるで次元の異なる話。未知の世界を手探りする田中さんの姿を見るに見かねて、お父様が荒削りの修行を用意します。それは、広島県西条にある「酒類総合研究所」で3ヶ月間、住み込みで清酒セミナーを受講するというものでした。

「酒蔵さんの杜氏を目指す人、次世代の経営者。それぞれがそれなりの経験をもって、ひとつの流れを掴んだうえでやってきていた。なのに自分だけ、ズブの素人。なにも分からない。そのとき私と同部屋になった方が、親切丁寧に教えて下さった。おかげで、なんとかついていけたんです。その方は当時、宮城県の酒蔵の専務さんで、いまは社長をされています。今でこそ笑いながら振り返られますけれど、当時は本当に焦りました」

さあ、創業400年の家業を背中に背負う人生が幕を開けます。

東京発の地酒『屋守』誕生秘話

なんとも驚くべきことに、まず田中さんが着手したのは、歴史ある自社銘柄を見つめ直すことではなく〝新しい地酒を生み出すこと〟でした。

キーワードは「江戸、東京の酒」。

「セミナーから帰ったあと、ピンとくるものを探していました。或る日、吉祥寺で偶然立ち寄った地酒メインの飲食店。出されたお酒『醸し人九平次』が衝撃的な味で、本当に旨かった。だけど東京の酒屋さんで地酒を探しても、地方のものばかりで東京のものが見当たらなかった」

田中さん、東京の地酒があってもいいじゃないか!と一念発起。奮闘の日々が始まります。しかし新開発ともなれば、その肩にのしかかるのは創業400年の歴史。

「4年。仕上がるまでに4年かかりました。まず蔵のみんなを説得するにも、自分なりの解釈と説明ができないといけない。いま新しいものを造る必要があるのか?などとも言われましたが、セミナーでの同部屋の先輩に相談したところ、私の考えが合うであろうマーケットの構想を一緒に考えて下さったりして」

しかし構想だけでは、仲間の重い腰もなかなか上がりません。そこで次に田中さんが訪れたのは、東京の地酒専門店でした。

「東京から全国に勝負させてください。この秋から仕込みに入りますので、どうかお願いします!とお取引をお願いしたんです。まだお酒も造っていないのに(笑)。でも珍しい奴が来たと思ってもらえたようで、よし、お前の船に乗った!と」

卸し先を見つけてきた田中さんに仲間も励まされ、いよいよ新酒造りが幕を開けます。2年目は開発に注ぎ、3年目の春先、仕上がったお酒を、田中さんの〝船〟に乗ってくれた店へ。しかし返ってきた言葉は、想像もつかない辛辣なものでした。

「下げられましたね。いやあの、これは新酒で……と言っても、いや分かってるよ、いまの時期に作るのは新酒だろと。いいか、よく聞け。みんなパッケージで買うんじゃないぞ、この店では。中身が美味しい酒を待っているんだ。お前が寝ずに麹を作ろうが、血ヘドを吐いて造ろうが、そんなことは関係ない。頑張って作ってるんですとか、余計な情報を押しつけたら、お客は買わないの。だから無理ですと」

「それでタンク一本をダメにした。父が農家に頭を下げ、お米を再手配してもらった年でした。みんなで一から仕切り直し、ようやく仕上がったものを4年目の春先に持っていった。すると、そうだ、これだよ!と」

「そのとき店主から言われたのが、ものにどれだけ思いを込められるかどうかだぞと。これでお前と俺は一生涯だと。いまじゃうちの二割五分を、一店の酒屋さんが買ってくれています。3年目のとき、勢いで出しちゃえよなんて言われていたら、いまはないですね」

かくして産声を上げたのが、東京の地酒として今や飛ぶ鳥落とす勢いの『屋守』。

〝おくのかみ〟と読みますが、〝やもり〟とも読めるこの字面。ヤモリといえばトカゲの一種として、古くから民家やその周辺に生息し、人家内外の害虫を食べてくれることから縁起物とされてきた生き物。

田中さんは「家守」ではなく「屋守」と当てることで、このお酒が「屋=蔵」の将来を守る存在になってくれれば、という願いを込めました。

「代々繋がってきたものを、無理だとか、藻掻き切れないという理由で途絶えさせることはできない。400年のものあいだ、いろんな時代の波があって、良い時代も悪い時代もあって、それでもいまなお続いているわけですから。とはいえ、自分が陣頭指揮を執れるのも、たかだか数十年。祖父母、そして父母から受け取ったタスキを次の世代にかけてあげることが私の仕事」

お酒造りとは、なにも蔵元だけで完結できる仕事ではありません。

1本のお酒が仕上がるまでには、それこそ夏場に農家さんが耕した田があってのお米があり、それを蔵まで物流業者が運ぶことで、ようやく酒造りに着手できる。それを酒屋が売ることで初めて完結する仕事だと、田中さんは言います。「だから蔵の中では、向上心と感謝というモットーがあって。そのふたつは忘れずにやっていこうねと」

数多の人々によるリレーがあって、自分たちはそのひとつに過ぎない。ひとつの大きなサイクルのため、それぞれが技術と知識、そして誇りをかけて懸命に努める――。それは職人間の話でもあり、また豊島屋酒造の歴史でもあり、なにより田中家のことでもあるようでした。

もちろん、お酒は味が勝負。

しかしそれに加えて、実際に酒蔵を訪れ、田中さんや和田さん、そして職人さんたちの口から、皆さんがどんな想いで造り、伝えようとしているのかをじかに聞き、そして製造工程を見学すること。その「総合体験」によっても、お酒の巧さはさまざまなことを物語ってくれるかもしれません。

酒蔵から日本全国、そして世界へ

最後に、和田さんからはこれからの目標を聞きました。

「蔵での直売りですね。いいものをいい価格で。蔵に来てもらうことイコール、自分たちのフィールドに来てもらうこと。酒屋さんでたくさんの日本酒のなかから選んでもらうのではなく、実際に蔵に来てもらい、お酒が有機物から造られていく過程を見てもらったうえで、蔵で買って頂けるようになればいいなと思います」

田中さんからは、今年の冬の造りについて。

「こないだ製造部と、造りの前に飲んだんです。そしたら『部長さ、わかる? 11月の暦を引くとさ、蔵のなかにピリッとした空気流れるでしょ?』と言われて。『わかるわかる、米が来るからだよね』『そう! ちょっと胃が痛い感じ、あるでしょ?』『ああ、また今年も始まるね』って。みんな共通意識というか、同じベクトルにいるっていうのが嬉しいですよね」

酒蔵から日本全国、そして世界へ。江戸時代から続く伝統のバトンはいつの日にか、アンカーマンの酒蔵見学ツアーを通じてその魅力にとりつかれた海外の若者の手にもわたり、海の向こうでも日本酒が造られる日が来るのかもしれません。

酒蔵に夢中のいまも、トラックで全国を巡る仕事の夢は忘れていない、と楽しそうに語ってくれた田中さん。お二人の話を聞いているうち、翼の生えた大きなトラックの荷台にたくさんの『金婚』や『屋守』を乗せて羽ばたくお二人の笑顔が、ふと見えた気がします。

豊島屋酒造株式会社

http://www.toshimayasyuzou.co.jp/

1596年創業の老舗酒舗「豊島屋」の醸造元として、昭和初期に設立。ここで造られる『金婚正宗』は、明治神宮、神田明神、日枝神社に御神酒(おみき)として納められる唯一の清酒。全国新酒鑑評会でも幾多の金賞を受賞。近年では、オリジナル地酒銘柄『屋守』(おくのかみ)が東京発の地酒として日本酒ファンの話題となっている。

株式会社アンカーマン

http://anchorman-inc.tokyo/

https://www.facebook.com/anchorman0527

「日本酒を世界へ」をビジョンに掲げ、蔵元と海外をつなぐ架け橋になるべく、主に外国人観光客を対象とした酒蔵ツーリズム事業や蔵元の輸出支援に携わる。代表取締役の和田直人さんは、観光庁公認「酒蔵ツーリズム推進協議会」メンバーの一員。