増戸 稔

株式会社虎屋 東京工場 製造課 課長

Photos by Tomo Kosuga Text by Tomo Kosuga日本の匠にクリエイティブの源を聞くインタビュー特集『匠の道』。

第8回は、日本人ならだれもが知る和菓子屋「虎屋(とらや)」を訪問。和菓子職人の増戸 稔(ますど みのる)さんから話をうかがいました。

室町時代後期に京都で創業して以来、人々に愛され続けて約500年。虎屋の揺るぎない歴史と向き合いながら、増戸さんはいかに和菓子作りに取り組んでいるのか。また、虎屋がいま挑戦している取り組みなどについて盛り上がりました。さらに後半では、実際に生菓子「ささ栗」の製造実演をしていただきました。

さあ、めくるめく虎屋の世界に飛び込んで参りましょう。

虎屋の創業は室町時代の後期といわれています。後陽成天皇の在位中(1586〜1611年)から御所御用を勤めてきました。そののち東京遷都に伴い、京都の店はそのままに東京へ進出。現在は赤坂御用地の近くに本社と工場、そして店舗を構えています。

今回お話を聞かせてくださった増戸稔さんが、虎屋東京工場の製造課に初めて配属となったのは1992年のこと。

「就職活動をする中で虎屋を選んだのは、会社案内のパンフレットを受け取ったときに生菓子の写真を見て、純粋にきれいだなと思ったからです。こうしたものが自分の手で作り出せるのであれば、働いてみたいなと思いました。子どもの頃から、自動車のプラモデル製作や日曜大工の真似事などといった、なにかものを作るのが好きだったんです」

物作りを始めるとつい熱中してしまうと語る増戸さん。その原点には家庭の事情もありました。

「自分は小学5年生のとき、母親を亡くしているんです。子どもの頃から自分で料理を作ったりしなければならなかった。それで食に対する興味を持つようになったのかもしれませんね。進学した高校にしても、食品科学科という学科。自然と食の道へと進んでいました」

かくして虎屋に就職。以降17年にわたって、増戸さんは菓子作りの現場に立ち続けてきました。毎朝7時半には作業場へ入り、その日にお店へ出す生菓子作りを始めます。

「私が所属する製造部門のチームは46人で、生菓子と焼物のふたつに分かれています。つくる種類は、店売生菓子だけで約6種類。毎朝、1種類平均で100-200個ほどを作ります。それが終われば朝礼、休憩と入って。その後は、翌日の仕込み作業などを行ないます」

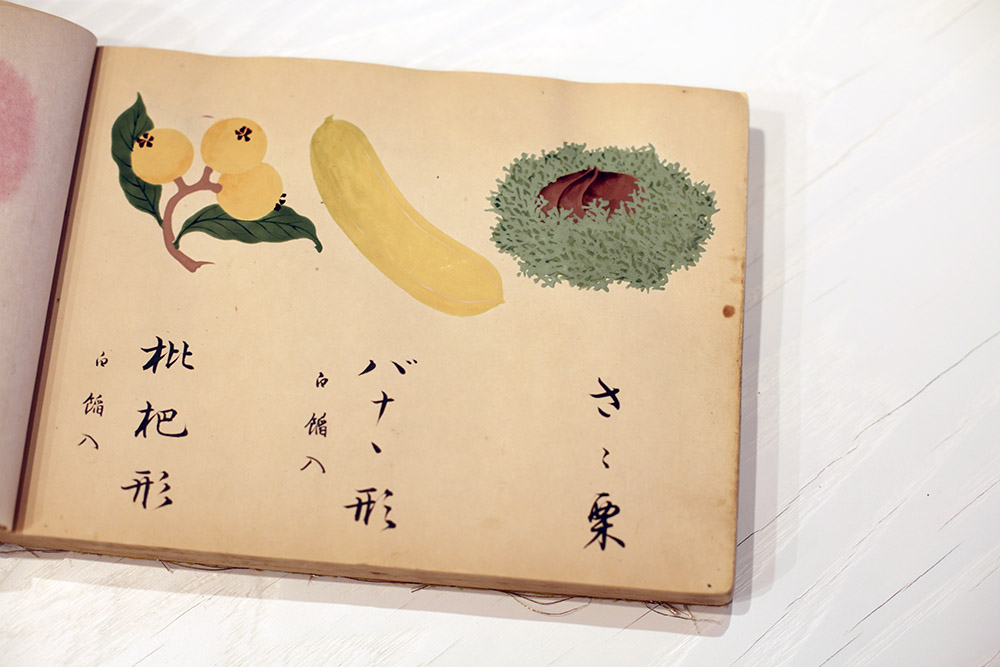

さて生菓子といえば、季節にちなんだ意匠が多くみられます。虎屋では半月おきに「季節の生菓子」が入れ替わります。2017年の8月下旬は、増戸さんに実演していただいた「ささ栗」や「水仙紅葉重」(すいせんもみじがさね)、「初秋」(はつあき)など、まさしく秋の訪れを感じさせる季節感たっぷりのラインナップ。

それでは増戸さん、季節ごとに入れ替わる生菓子を手がけることうえで気をつけていることはありますか?

「日常のなかで季節を感じ、自然を観察することだと思います。日々を何気なく過ごしてしまっては〝暑い寒い〟で一年が終わってしまう。意識して道端に咲いた花を見たりだとか、空や雲を眺めたりだとか、そうしたことには気をつけています」

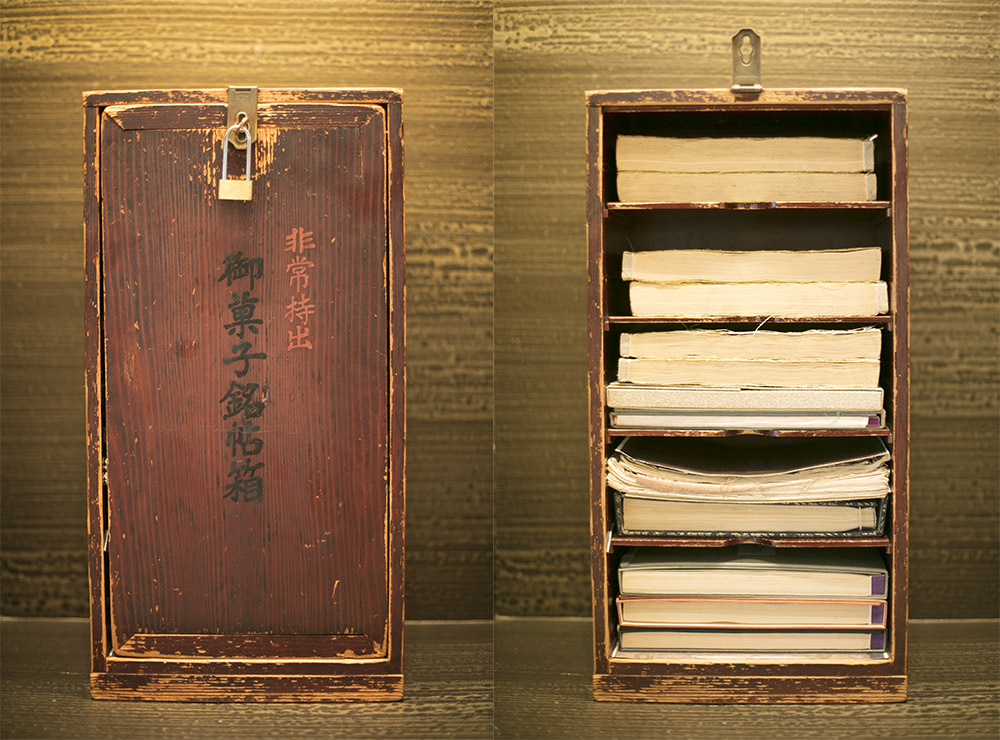

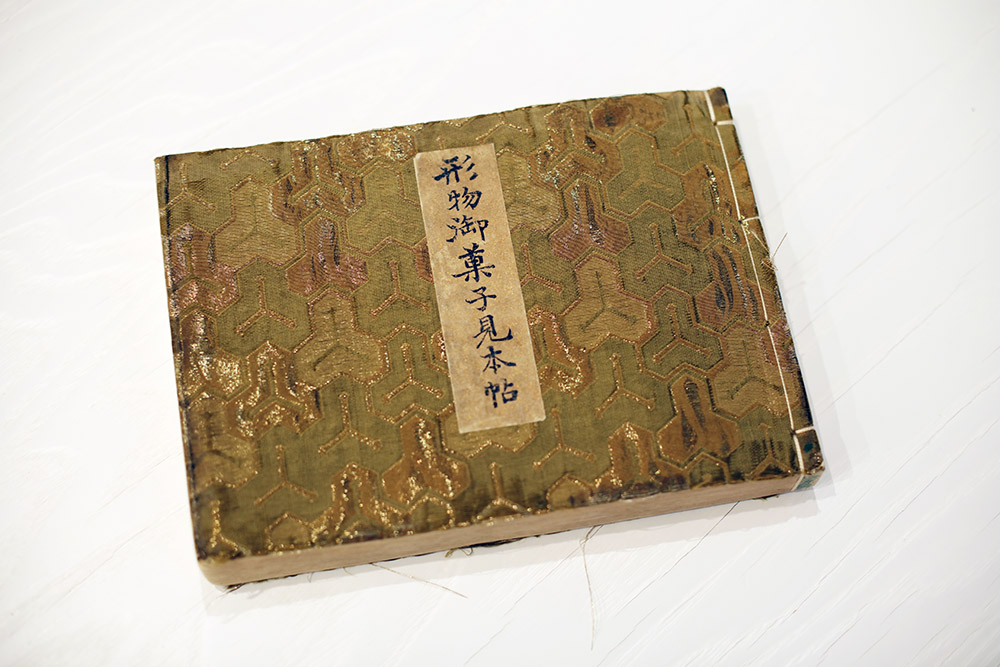

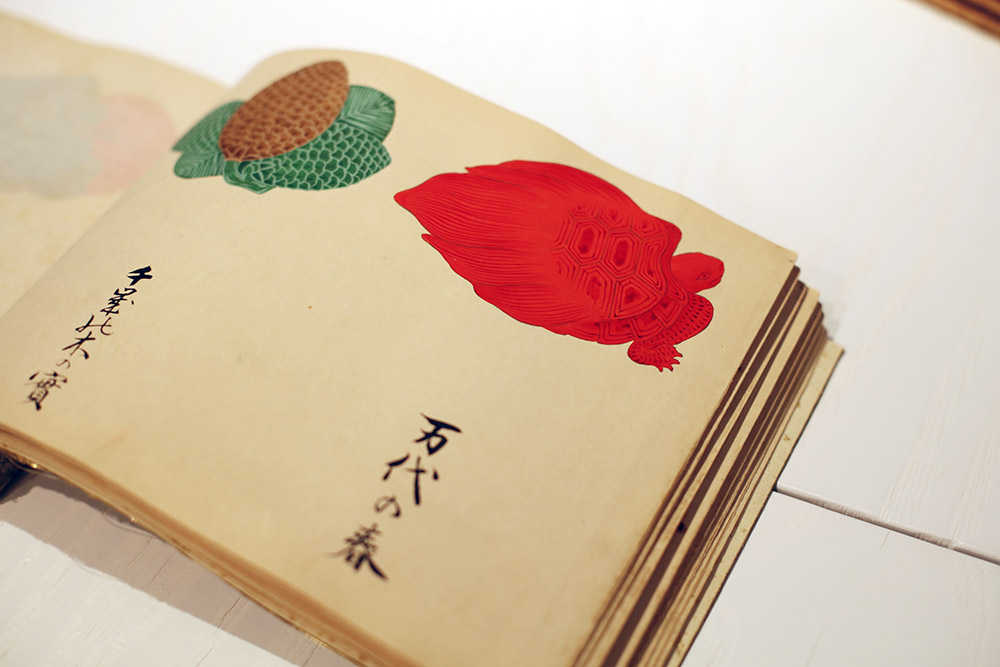

虎屋には代々受け継がれる「菓子見本帳」が存在します。菓子の絵図や名前を記したもので、いまでいう商品カタログの役割を果たしていました。現存する最古のものが描かれたのは元禄8年(1695年)といいますから、やはりここからも虎屋の長い歴史をうかがい知ることができます。

さらに驚くべきは、こうした菓子見本帳をベースにしながら現在も虎屋の和菓子が作り続けられていることでしょう。記録に残る和菓子の数はというと、なんと約3000種!

約500年ものあいだ人々に愛され続ける虎屋ですが、今までのやりかた、築き上げてきた味を自ら問い直すことも必要だといいます。

「当代(17代 黒川光博)は、社長に就任してすぐ〝虎屋の味は絶対なのか?〟という検証を行ないました。社員たちに目隠しをさせ、虎屋を含めたさまざまなお店の羊かんを試食させ、出てきた意見を参考にしたそうです。歴史が長い分、つい思い込んでしまっていることは少なくない。もちろん先人が築き上げてきた味ではあるけれど、時代に寄り添って少しずつ変えていくことも良いのではないか、と黒川は言います」

増戸さんは1992年から菓子作り一筋で務めてきましたが、2009年には広報課に異動しています。17年ものあいだ続けた物作りから一転して、人々に虎屋を伝える部署への異動。これは一体、どういうことなのでしょうか。

「会社見学でお客様をご案内する際、単に言葉や画で説明するよりも、実際にデモンストレーションをすることで伝えられることがあるのではないか。そういった意味合いもあり、かつては広報課に菓子作りができる者が1人はいたんです。当時は私がその担当でした」

なぜ自分が?と半ば驚きながらも広報課へと異動した増戸さん。それまでの菓子作りのエキスパートという立場から一転し、虎屋の歴史を含めて会社全般の説明ができなければならない立場となり、初めて学んだことは少なくなかったといいます。

「広報課で2年務めたのち、再び製造課に戻りました。その4年後には同課の技術向上責任者として、後輩に技術を伝える立場となりました。ここで広報課在籍中に学んだ“伝える”という経験が大きく活きたと思います」

現在は同課の課長を務める増戸さん。チームとともに菓子作りに携わりながら、マネジメント職として現場管理を担っています。それではここで、増戸さんに季節の生菓子を作っていただきましょう!

「ささ栗」は複雑な形をしているため、一見シンプルですが、力加減がとりわけ難しいといいます。また「栗」の部分には砂糖を溶かした蜜をハケで塗ることでツヤを出します。仕上げの「そぼろ」づけは1本一本を潰さない絶妙な力加減が求められ、お店に出せるようになるまでに一年は要するそうです。

それにしても驚かされるのは、実物のいが栗を実に見事に表現していること! 菓子見本帳に残された古い絵図を眺めても、華やかなデザインが目を引きます。自然をそのまま表現するだけでなく、その時々の季節に呼応したかたちや色合いを持たせることで、菓子を見た人々の心をそっとくすぐる魅力が隠されているのかもしれませんね。

半月おきに入れ替わる虎屋の生菓子。季節のちょっとした変化に呼応しているようです。そう考えながら和菓子を頬張ってみると、また新しい味わいに出会えるのではないでしょうか。

壱ポイントでは、和菓子をいただく時にぴったりの食器を取りそろえております。虎屋の和菓子と合わせてご堪能あれ。