《うつわ特集①》特徴がないのが、魅力? 美濃焼の奥深き世界とは

日本の三大陶器としても知られている美濃焼。

ご自宅に美濃焼のアイテムが、ひとつはあるという方も多いのではないでしょうか。

そんな美濃焼の歴史はとても古く、いくつもの形(様式)が存在します。

この記事では、美濃焼の歴史から種類ごとの特徴についてご紹介します。

美濃焼について

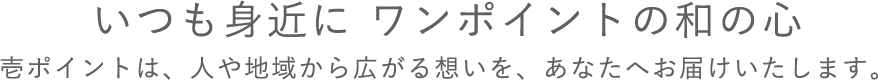

Kaguyahime

草原のそらいろ -ペアボウル-

普段なにげなく使っているうつわで、食卓やお店など暮らしに溶け込んでいるのが美濃焼。

美濃焼には安土桃山時代に千利休、古田織部らによる茶の湯の流行を背景に「織部、志野、黄瀬戸、瀬戸黒」といった生産される地域の名称で呼ばれるものも多く種類が豊富です。

その歴史は1300年前にも遡りますが、今なお新感覚を取り入れながら陶磁器の魅力を伝えています。

茶碗、皿、丼、徳利、お猪口など多種多様な色、形の製品が作られています。

“特徴がないことが特徴”といわれるほど、あらゆる場面で活躍する焼き物です。

美濃焼の種類

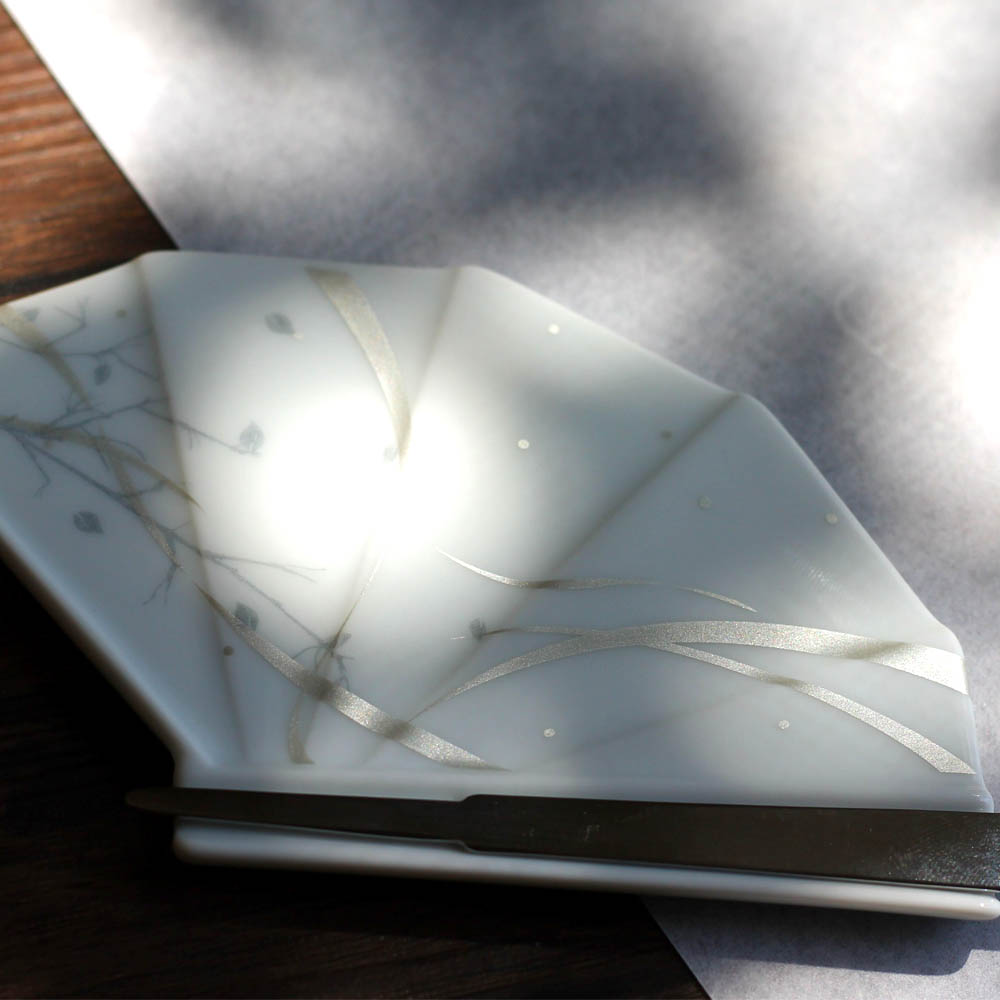

Kaguyahime

様々花(ようようか) -小皿セット-

毎日の生活の中で多くの人に使われている美濃焼には、15種類の様式が存在します。

15種類もの様式が存在しますが、基本的には4種類の様式で作られていることが多いです。

・志野(しの)

手で持ったときに、うつわのあたたかさを感じるのが志野。

見た目もぽってりとしていて、可愛いフォルムに仕上げられているのが特徴。

もぐさ土と呼ばれる土を使用し、うつわの形を作り上げます。

その後に白釉(しろぐすり)を厚めにかけ焼き上げていきます。

白釉(しろぐすり)をかけることで、志野の特徴である貫入(かんにゅう)やすこし赤みの残る焼き物に仕上げていくのです。

・黄瀬戸(きせと)

薄手で上品かつ気品を感じさせるのが黄瀬戸。

室町時代に灰釉・鉄釉の焼き物が作られますが、後に灰釉が釉薬に改良されできたのが黄瀬戸。

さまざまな模様を描いたあやめ手や模様がほとんどついていないぐい呑みが存在しましす。

黄瀬戸は最も難しい焼き方のひとつともいわれています。

・瀬戸黒(せとぐろ)

鉄釉(てつぐすり)をかけた1200度前後の窯で作られます。

引き出した後に黒い色見があらわれたことにより、瀬戸黒のことを引き出し黒とも呼ばれています。

引き出した後に一気に冷やすことで、深い黒の色見があらわれます。

高台が低く、半筒状のような形をしているのが特徴。

・織部(おりべ)

千利休の弟子である古田織部の指導により作られたのが織部。

基本的な焼き物の形ではなく、すこし異なった形をしているのが特徴。

歪みのある形や扇子の形など奇抜の焼き物が多く、現代でもデザイン性の高いものが存在します。

ni mono

sense plate set 四季 -風-

さいごに

美濃焼のなかにも、それぞれの様式がほどこされています。

手にするときに、すこし意識して選ぶのも楽しみ方のひとつです。

下記バナーから、美濃焼のアイテムをみることができます。

気になる方はぜひクリックしてみてくださいね。